中央通りを渡ると・・・。

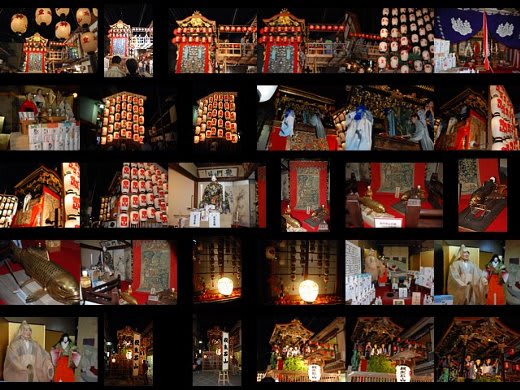

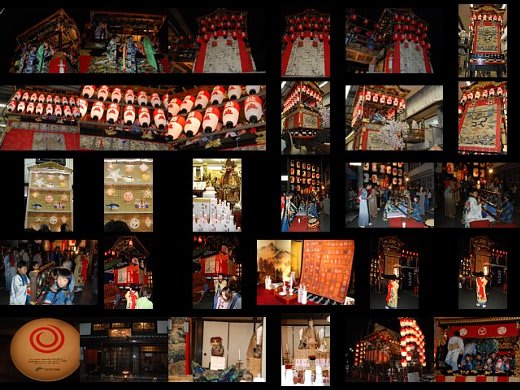

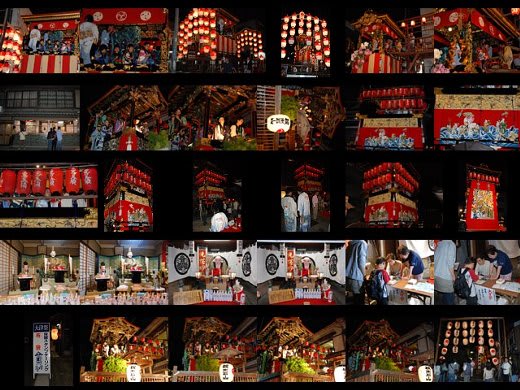

俗に狸山といい、塩売治兵衛の狸面の伝承を持つが、明暦二年に西行法師が桜の精(仙人)と問答を交わす態を現わした人形を用いるようになって、その名を西行桜と改めた。

俗に狸山といい、塩売治兵衛の狸面の伝承を持つが、明暦二年に西行法師が桜の精(仙人)と問答を交わす態を現わした人形を用いるようになって、その名を西行桜と改めた。狸は屋上に載せられて祭の先導とも守護とも見られるようになり、祭日の天気を守ることになった。それに因んで、この山は毎年くじ取らずで先頭で巡行する。

所望は、花の中から仙人が現われて西行法師と問答する。

寛永十二年(一六三五)

突然「おくどさん」が・・・。

びっくり

京都の町屋でも見たことがあるけれどへぇ~ここにも

社伝によれば延暦年間に創建されたというが、もとより確証はない。四宮は四宮大明神のほか、天孫第四宮大明神などともよばれてきた。現在の公的な名称は天孫神社であるが、「四宮さん」で通っている。彦火火出見尊・国常立尊・大已貴尊・帯中津日子尊の四柱の神々をまつる。四宮の名は、祭神が四柱であるからとか、主神の彦火火雷見尊が天照大神の第四代目にあたるなど、そのほかいろいろ伝説がある。

社伝によれば延暦年間に創建されたというが、もとより確証はない。四宮は四宮大明神のほか、天孫第四宮大明神などともよばれてきた。現在の公的な名称は天孫神社であるが、「四宮さん」で通っている。彦火火出見尊・国常立尊・大已貴尊・帯中津日子尊の四柱の神々をまつる。四宮の名は、祭神が四柱であるからとか、主神の彦火火雷見尊が天照大神の第四代目にあたるなど、そのほかいろいろ伝説がある。金魚すくいも変わったもんだ

天孫神社の湯立ての神事はこの山から捧げるといい、山の形は天孫神社をかたどり、周りはその廻廊を真似たものである。

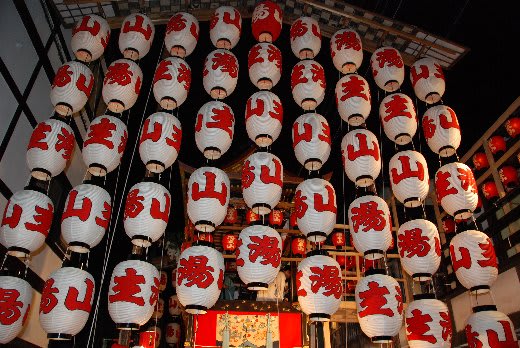

天孫神社の湯立ての神事はこの山から捧げるといい、山の形は天孫神社をかたどり、周りはその廻廊を真似たものである。所望は称宜がお祓いをし、市殿が笹で湯を奉り、巫女が神楽を奏する。この所作から、「おちゃんぼ山」の愛称がある。昔からこの湯をかけられたものは五穀成就、病気平穏、商売繁盛など縁起がよいという。

最初は孟宗山といっていたが寛文年間にいまの名称となる。

寛文三年(一六六三)

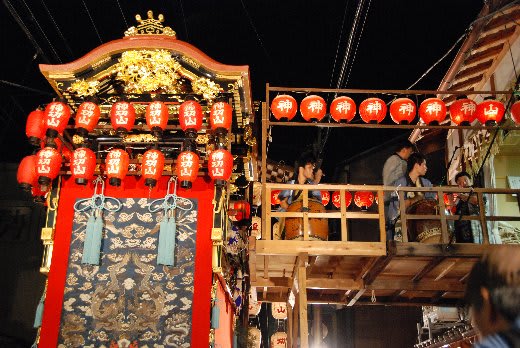

神功皇后が戦さに先立ち、肥前国松浦で鮎を釣り、戦勝を占ったとされる伝説にちなむ。なお、神功皇后は当時懐妊されていたが、戦さが終って後、九州の地で応神天皇を無事出産されたことから、この山は「安産の山」として信仰されている。

神功皇后が戦さに先立ち、肥前国松浦で鮎を釣り、戦勝を占ったとされる伝説にちなむ。なお、神功皇后は当時懐妊されていたが、戦さが終って後、九州の地で応神天皇を無事出産されたことから、この山は「安産の山」として信仰されている。所望は、皇后が岩に弓で字を書く所作をすると、次々と文字が現われてくるからくりで、江戸時代の文字書きからくりとしては漸新な機構とされている。

寛延二年(一七四九)

今日のコンタクト

今日のコンタクト

今日の天気

今日の歩行数は

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す

あそこはうちの教授の家です。

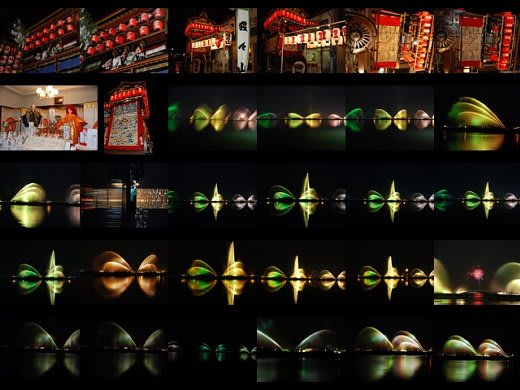

かまどの・・・。

槇の火をじっと見つめていた当時

昔を思い出す