春日神社。鳥居。山形県鶴岡市黒川宮の下。

2024年9月13日(金)。

道の駅「みかわ」で起床。本日は、羽黒山西麓地帯から南東の山間部を越えて寒河江市方面へ抜ける行程である。まず、80年代から知っている黒川能の里を見学することにして、村の鎮守として黒川能が奉納される春日神社に近づくと、フランスの教会を中心にした村落と似たコミュニティ風景が現れてきた。

春日神社の鳥居横にある駐車場に車を停め、鳥居に行くと石段が丘上の社殿に続いていた。まず予定通り、丘上北東にある資料館の「黒川能の里・王祗会館」を訪れることにした。8時30分ごろだったので9時の開館まで待って入館すると、館長から熱心に話しかけられた。

黒川能の里・王祗会館。山形県鶴岡市黒川宮の下。

黒川能の里「王祇会館」は国指定重要無形民俗文化財「黒川能」を広く紹介する展示機能と、イベントや研修など地域住民の交流や生涯学習の機能を併せ持つ施設である。

展示室では、毎年2月1日から2日夕方まで夜を徹して行われる王祇祭の稚児舞「大地踏」を実物大の人形で再現しているほか、視聴覚室では「王祇祭」「黒川能の1年」「水焔の能と蝋燭能」「豆腐祭 -昭和41年-」の4本の番組を大型スクリーンで放映している。

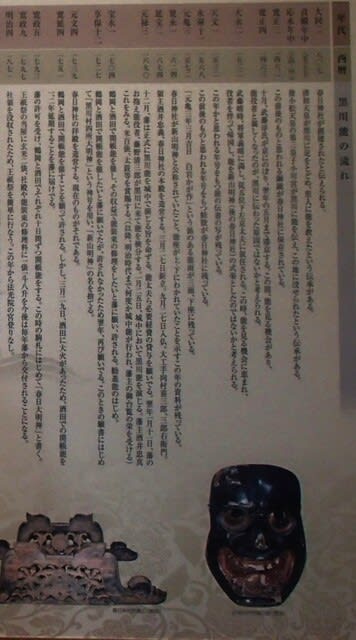

なお、これまで黒川能伝習館で行っていた上座、下座、春日神社所蔵の装束や能面などの展示は王祇会館に移転した。

展示室内部は撮影禁止である。

重要無形民俗文化財・黒川能。

黒川の氏神、穢れなき稚児、祭りの主人たる長老。対を成す上下2つの座が、新年を祝い、神に捧げる、幽玄の舞。

旧正月にあたる2月1日から2日間にわたって、春日神社の旧例祭「王祇祭(おうぎさい」が行われ、奉納されるのが黒川能である。黒川能は、春日神社の氏子である農民たちによって伝えられてきた。観世流などの現在の五流とは一線を画し、独自の伝承を500年にわたって保ち続けている。

春日神社の氏子は、能座となる上座と下座に分かれている。その年の王祇祭の主人となるのは、各座の長老である。

2月1日の未明、春日神社の神霊が宿る王祇様を上座、下座それぞれの当屋(とうや、神宿)となった両座の長老の家にお迎えして能舞台が設置されていく。

「王祇」とはその土地の神を意味し、御神霊の依代は「王祇様」と呼ばれるようになったという。一般的なお祭りでいう御神輿のような存在でもあり、当屋の守役たちの手で運ばれ、神職によって布が張られる「布着せ」が行われる。

王祇様は、高さ2.5mの3本の杉の鉾を紐で束ね、頭に紙垂(しで)が巻かれている。

座衆一堂に会しての座狩(総点呼)があり、振る舞いが行われた後、夕刻から幼児が勤める「大地踏」で黒川能は始まり、式三番、続いて能5番、狂言4番が夜を徹して演じられる。

翌2日には、ご神体が春日神社に還り、神前で両座が脇能を一番ずつ演じ、その後大地踏、式三番が両座立ち会いの形で行われる。

祭りは、春日神社境内の階段をご神体を手に駆け上る「尋常事」(競争事)など様々な神事を織り込みながら、すべてが終了するのは夕刻に及ぶ。

ご神体の衣布は翌年の当屋に授けられ、また1年をかけて準備に入る。黒川の人びとの生活サイクルは、王祇祭を中心にめぐっている。祭りと能と生活が一体となった村、それが黒川能の里である。

大地踏は、能に先立って行われる。大地の悪霊を鎮め、精霊を呼び覚ますといわれる強い儀式的な意味を持つ。

師匠に抱きかかえられて4~6歳の稚児が姿を現すと、大きく広げられた王祇様を背に新しい命の誕生を象徴するように穢れのない足で九種の特殊な足踏みの型により舞台を踏みしめ、開口風の祝言を朗々と唱える。その演技、演出法は本流となる能楽の影響をある部分では受け容れ、またある部分ではきわめて民俗的色彩の濃い要素を示すなど、芸能史的に重要である。

大地踏で清められた舞台では、露払い役の千歳、天下泰平を祝う翁、五穀豊穣を祈願する三番叟からなる猿楽の能に古くから伝わる祭儀的な演目である式三番が演じられる。使用される面そのものがご神体で、役者は面をつけることにより神格を得る。上座のご神体の面が「白式尉(はくしきじょう)」と呼ばれ翁で使用される。下座の方が「黒式尉(くろしきじょう)」で三番叟に用いられる。

黒川の場合、翁に「公儀の翁」と「所仏則(ところぶっそく)の翁」の2種類あるのが特徴である。公儀の翁は、能太夫(座長)が舞い、王祇祭以外のお祭りではこの翁である。

所仏則の翁とは、上座の翁太夫である釼持源三郎家(椿出)に一子相伝で伝わるもので、その家のものしか舞うことが許されない。そして、この翁は黒川にしかない独特なものであり、王祇祭以外ではいかなる場合にも行われない。

王祇会館横に設けられた野外能楽の舞台。

春日神社。拝殿。狛犬ではなく鹿である。

春日神社。石段上から鳥居を見下ろす。

春日神社は平安時代初期の807年(大同2年)に創建されたと伝えられ、神号は「新山明神」で、御祭神は健御雷命・伊波比主命・天津児屋根命・比売命の四柱が鎮座している。慶長14年(1609)に社殿が建立され、社殿内に舞台も設えられた。延宝2年(1674)藩主酒井忠義が本殿を造営、元文4年(1739)に拝殿を造営して現在に至っている。享保12年(1727)には「黒川村四所大明神」という神号を用いている。明治8年(1875)春日神社と改名したが、寛政5年(1793)開帳能興行の辻札に「春日四所明神」と記した文献があり、「春日」と明記された最初のものである。

歴代領主の信仰も篤く、鎌倉時代(13世紀)より室町時代(16世紀)にかけて庄内地方を支配した武藤氏は、社殿の造営・土地や祭具などを寄進した。天正18年(1590)上杉景勝は新山明神を修築し、文禄年間(1592~1596)には本殿・拝殿を再興している。その後最上義光が庄内を領有すると、慶長17年(1612)には社領地を定めた黒印状を発行している。元和8年(1622)庄内藩主となった酒井家の入部後も最上氏の黒印状の社領地を認め、神事能を藩の式楽として保護し、城中での上覧能のたびに能装束・能面・道具類の寄進を受けた。

春日神社境内にある黒川能伝習館。