ヒンデミットがベルリンで教職にあった頃。

彼は音楽に合わせて学生をプールで泳がせていたという。これがシンクロナイズドスイミングの始まりである。もちろんウソだよ。

ある時学生の一人がこう訊ねた。「先生はロマンティックというものに縁がないのですか?」ヒンデミットはにべもなく「ないね」と答えた。

日本の学生だったら恐らくここで引き下がるだろう。面白いのはこの学生がそれでも引き下がらずに「しかし先生がヴィオラを弾いている姿を見れば誰もそうは思いませんよ」と食い下がったことだ。

ひとこと付け加えておけばヒンデミットは優秀なヴィオラ奏者であった。

彼について伝説になっているのは、彼がどんな楽器でも楽々と弾きこなしたということだが、ピアノの腕前は並であるし、ほかの楽器もまあ眉唾と思って差し支えないだろう。

しかしヴィオラ演奏は確かである。若くしてフランクフルト歌劇場でコンサートマスターを務めたりシモン・ゴールドベルク、エマニュエル・フォイアーマンという錚々たる顔ぶれとトリオを組んでいたことからも想像できよう。

彼らの演奏は今日でも比較的容易に手にはいるから聴いてみたらよい。

さて学生から一歩踏み込んだ問いを受けたヒンデミットはしばらく沈黙して、やがて答えた。「実は僕はロマンティックなんです。でもそれを告白するのが恥ずかしいんです」

僕はこの逸話が好きである。こういった発言をするヒンデミットに好感を持つ。彼の最上の曲のいくつかから受ける印象とぴったり重なりあう。

ヴィオラソナタの叙情、「ウェーバーの主題による交響的変容」のロマンティックなハーモニーとその裏側にあるかったるいユーモア。

彼はまた鉄道模型の収集を趣味としていたという。来客にそれを披露するのを楽しみにしていたそうだ。そんな話も、彼の曲にしばしば現れる、少し頻繁すぎてパターン化しすぎるように感じられるマーチ風の曲想を連想させる。

それはまた、僕が見たことがあるオーケストラプローベとも重なる。

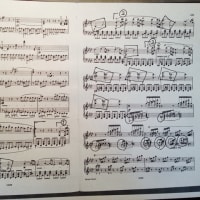

ヒンデミットはそこで自身の曲を練習しているのだが、まあ恐ろしく頭の回転が速い。オーケストラを止め、問題の箇所を一度に数カ所、とんでもない早口で指摘して、休む間も与えず「はい、もう一度」と追い立てる様は3番ピアノソナタの第3楽章のようだ。

彼はおびただしい数の曲を作った。数えきれないほどの駄作があると考えて良いだろう。

実験的な音楽も、子供むけの曲も(僕たちは町をつくるという児童劇?用音楽がある)、考えうるあらゆる雑多なことをしたらしいけれど、力を本当に注いだのは音楽史的には「新古典主義」と呼ばれるべき作風の曲だった。

その点ではプロコフィエフと似た立場に数えられるだろう。

だがこの二人はなんと大きく隔たっているか。それを一番よく物語るのが彼ら以前の作曲家への態度である。

ヒンデミットは特にドイツ・オーストリアの作曲家を深く愛した。

対してプロコフィエフは形以上の関心は持たなかったと思われる。チェリスト、ピアティゴルスキーによる思い出話を読むと、それどころか破壊的な憎悪すら持っていたような気さえする。

ピアティゴルスキーがはじめてプロコフィエフに出会ったとき、チェロの音に魅惑されたプロコフィエフは、次に会うときにはすべてのチェロレパートリーを聴かせてくれと懇願した。

ピアティゴルスキーは約束通り、主立った曲を次々に弾いて聴かせた。ぜんぶ弾き終わったときプロコフィエフは興奮して言ったという。あなたの弾いている馬鹿げた曲をぜんぶ捨ててしまえ、私がふさわしい曲を書いてやる、と。

プロコフィエフという人はロシア的というよりソビエト的なのだ。

この人に関して書くことはあるまいと思うので、ここで触れておきたかった。

それに対してヒンデミットはどんなに実験的な作品を書いても、彼を形成しているのはヨーロッパ的知性とでもいうべき精神である。

彼は音楽に合わせて学生をプールで泳がせていたという。これがシンクロナイズドスイミングの始まりである。もちろんウソだよ。

ある時学生の一人がこう訊ねた。「先生はロマンティックというものに縁がないのですか?」ヒンデミットはにべもなく「ないね」と答えた。

日本の学生だったら恐らくここで引き下がるだろう。面白いのはこの学生がそれでも引き下がらずに「しかし先生がヴィオラを弾いている姿を見れば誰もそうは思いませんよ」と食い下がったことだ。

ひとこと付け加えておけばヒンデミットは優秀なヴィオラ奏者であった。

彼について伝説になっているのは、彼がどんな楽器でも楽々と弾きこなしたということだが、ピアノの腕前は並であるし、ほかの楽器もまあ眉唾と思って差し支えないだろう。

しかしヴィオラ演奏は確かである。若くしてフランクフルト歌劇場でコンサートマスターを務めたりシモン・ゴールドベルク、エマニュエル・フォイアーマンという錚々たる顔ぶれとトリオを組んでいたことからも想像できよう。

彼らの演奏は今日でも比較的容易に手にはいるから聴いてみたらよい。

さて学生から一歩踏み込んだ問いを受けたヒンデミットはしばらく沈黙して、やがて答えた。「実は僕はロマンティックなんです。でもそれを告白するのが恥ずかしいんです」

僕はこの逸話が好きである。こういった発言をするヒンデミットに好感を持つ。彼の最上の曲のいくつかから受ける印象とぴったり重なりあう。

ヴィオラソナタの叙情、「ウェーバーの主題による交響的変容」のロマンティックなハーモニーとその裏側にあるかったるいユーモア。

彼はまた鉄道模型の収集を趣味としていたという。来客にそれを披露するのを楽しみにしていたそうだ。そんな話も、彼の曲にしばしば現れる、少し頻繁すぎてパターン化しすぎるように感じられるマーチ風の曲想を連想させる。

それはまた、僕が見たことがあるオーケストラプローベとも重なる。

ヒンデミットはそこで自身の曲を練習しているのだが、まあ恐ろしく頭の回転が速い。オーケストラを止め、問題の箇所を一度に数カ所、とんでもない早口で指摘して、休む間も与えず「はい、もう一度」と追い立てる様は3番ピアノソナタの第3楽章のようだ。

彼はおびただしい数の曲を作った。数えきれないほどの駄作があると考えて良いだろう。

実験的な音楽も、子供むけの曲も(僕たちは町をつくるという児童劇?用音楽がある)、考えうるあらゆる雑多なことをしたらしいけれど、力を本当に注いだのは音楽史的には「新古典主義」と呼ばれるべき作風の曲だった。

その点ではプロコフィエフと似た立場に数えられるだろう。

だがこの二人はなんと大きく隔たっているか。それを一番よく物語るのが彼ら以前の作曲家への態度である。

ヒンデミットは特にドイツ・オーストリアの作曲家を深く愛した。

対してプロコフィエフは形以上の関心は持たなかったと思われる。チェリスト、ピアティゴルスキーによる思い出話を読むと、それどころか破壊的な憎悪すら持っていたような気さえする。

ピアティゴルスキーがはじめてプロコフィエフに出会ったとき、チェロの音に魅惑されたプロコフィエフは、次に会うときにはすべてのチェロレパートリーを聴かせてくれと懇願した。

ピアティゴルスキーは約束通り、主立った曲を次々に弾いて聴かせた。ぜんぶ弾き終わったときプロコフィエフは興奮して言ったという。あなたの弾いている馬鹿げた曲をぜんぶ捨ててしまえ、私がふさわしい曲を書いてやる、と。

プロコフィエフという人はロシア的というよりソビエト的なのだ。

この人に関して書くことはあるまいと思うので、ここで触れておきたかった。

それに対してヒンデミットはどんなに実験的な作品を書いても、彼を形成しているのはヨーロッパ的知性とでもいうべき精神である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます