題名:「新しい生活様式での研修会の変化」

皆さんこんにちは。

はじめに新型コロナウイルス感染症へ対応頂いている方々へ深く感謝申し上げます。

この新型コロナウイルスの流行によって、厚生労働省から「新しい生活様式」の実例が公表されており、一人一人の感染症対策はもちろんの事、買い物やスポーツ、仕事の方法まで様々な場面で生活様式の変更を余儀なくされていると思います。

当院のリハビリテーション科においても、リハビリテーションを実施するにあたり、基本的な感染対策を実施した上で、病棟・外来別に場所や時間を分けるなどの対策を実施しています。

その中で特に医療従事者として、新しい生活様式を感じた事があります。

それが学術学会や研修会がオンライン受講へ変化した事です。

現在、新型コロナウイルスの影響により学会や研修会はリモート開催が推奨されています。

(日本理学療法士協会の指針)

デメリットも多くあると思いますが、私はメリットとして多様な生活様式(子育て世代や遠隔地)でも対応できると感じています。

今までの勉強会については、子育て中により時間が取れず勉強が出来ない方や、遠隔地であり研修会に参加するために遠距離の移動や宿泊が必要となり断念するケースも見られました。

この様な点から、オンラインでの研修会や学会が今後行われる事で今まで参加出来ていない多くの医療従事者が学会や研修会に参加する事が可能となり、医療の質の向上に繋がる様に感じています。

この様な状況だからこそ、出来る変化、新しい生活様式での活動を前向きに進めていく事も良いのではないかと思います。

さて、今回参加したオンライン研修会についても少しお話ししておこうと思います。

内容は「姿勢制御の理解」という内容でした。

簡単にお話しするとバランスを取る(立つ・歩く)際に足や足の裏に配慮すればもっと動き易くなりますよ、という内容でした。

生活において自分自身や家族の足裏の形状や状態を確認することは多くないと思います。

しかし、足の裏やその内部に存在する筋肉はとても大切な役割を担っているのです。

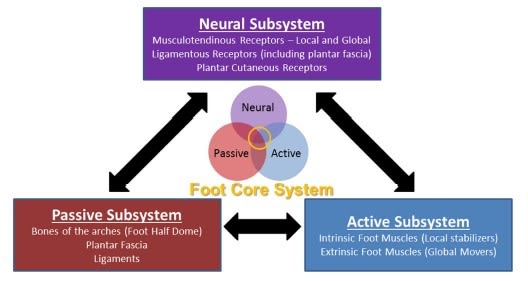

特に足部や足の裏は

① 運動時の足にかかる負担を軽減する

② 姿勢の制御や歩行時の推進力を作る

③ 感覚受容器として運動のしやすさや安定性に関わる

この様な大切な機能があるそうです。A)の図参照。

足の機能構造が負担を減らし、足裏で地面からの細かな変化を感じ取る事できる。

この事が身体の大きな筋肉(脚や体幹等)に運動するタイミングや力加減を伝える事ができ、運動のしやすさや安定性が向上するということでした。

A)

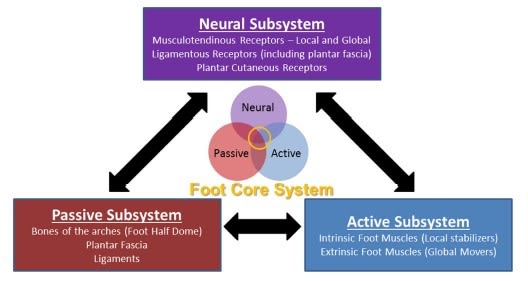

B)

出典:Patrick O Mckeon 2014

まずは、

① 皆さんの足や足の裏を見る機会を作ること

② 足を触ったり動かすB)の図の様な足の裏を縮める運動

この2つで足や足の裏が動き易くなるかもしれません。

皆さんも足の裏や足の関節を見る・触る・動かす機会を作ってみてはいかがでしょうか。

終わりに、私も含めた一人一人の「新しい生活様式」により新型コロナウイルスが収束する事を願っております。

東埼玉病院リハビリテーション科ホームページはこちらをクリック

【注意】

本ブログの掲載記事は,個人的な見解を含んでおり正確性を保証するものではなく,当院および当科の総意でもありません.引用や臨床実践等は各自の判断と責任において行うようお願いいたします。