久しぶりにリハ科勉強会シリーズから昔の資料を引っ張りだしてきました。

発表日を確認すると2015年8月6日でした。

今回は、この勉強会からブログ記事転載します。

ただ…例によって長いんです。全67スライド。

もちろん全て掲載するつもりはないですが、前半と後半に分けます。

この記事はその前半部分になります。

*「著作権保護!」でブロックしている画像やイラストは、私のではなく、原典の保護のためです。

では、「感覚障害に対するリハビリテーション戦略を考える」始まります!

感覚障害のリハビリテーションってそもそもあるの? という話から。

運動麻痺の回復アプローチに比べれば、まだまだメジャーでない分野ですが…あります。

それでは、本日(といっても昔)の内容です。

そうなんです。

2年前のことなので、最新のエビデンスが含まれていないことに注意してください・

このうち、第1章の「感覚の基礎」については、書籍の引用(イラスト含む)が多いので、ここでは省略します。

では、第2章の「感覚障害と可塑性変化」のスライドから始まります。

まずは、感覚低下って別に脳血管疾患だけの話じゃない、というところから。

では、純粋な感覚障害って臨床的にどんな症状なのでしょうか?

感覚障害は、当然ながら学習面にも悪影響を及ぼします。

脳卒中者で言うと、やはり運動麻痺の回復は重要なポイントですが、運動感覚は密接に関連します。

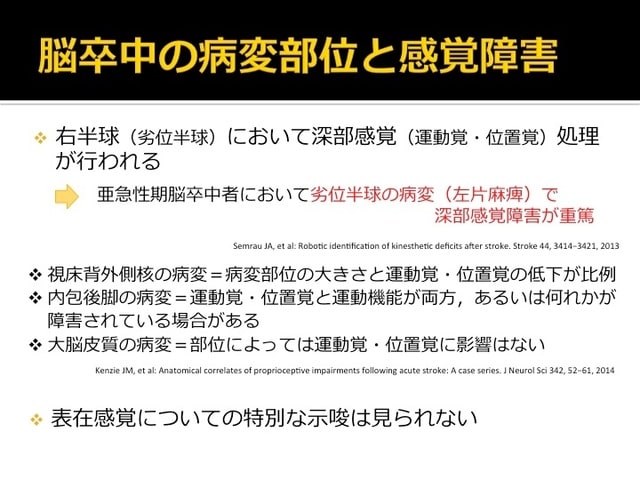

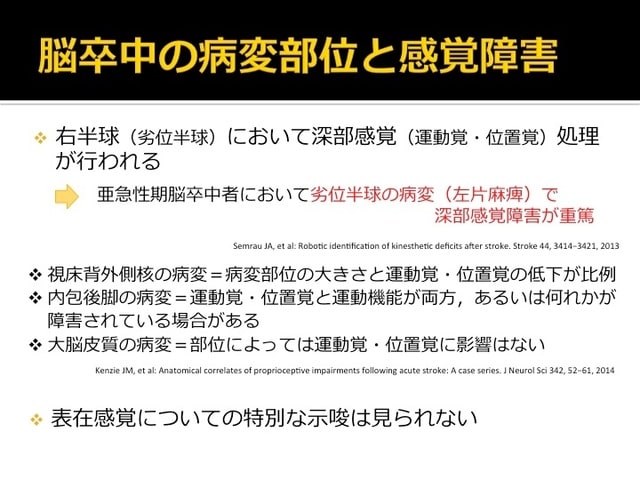

感覚といっても様々な種類がありますが、各感覚モダリティは関連しないので、すべてのモダリティをスクリーニングしておく必要があります(もちろん障害部位の確認も重要)。

また、非麻痺側の感覚障害も考慮する必要があります(前述の加齢変化の影響もありそうですが)。

脳卒中では、下肢の表在感覚の障害が多いとされますが、やはり固有感覚障害の有無と程度が臨床的にも重要になります。

疎かにされがちですが、体幹についても感覚障害はあります。

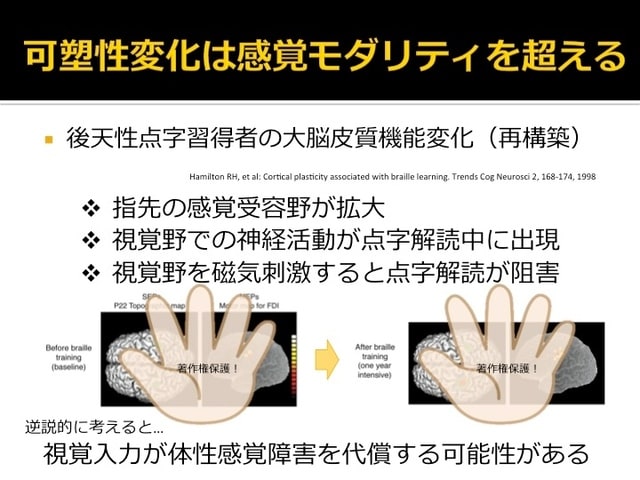

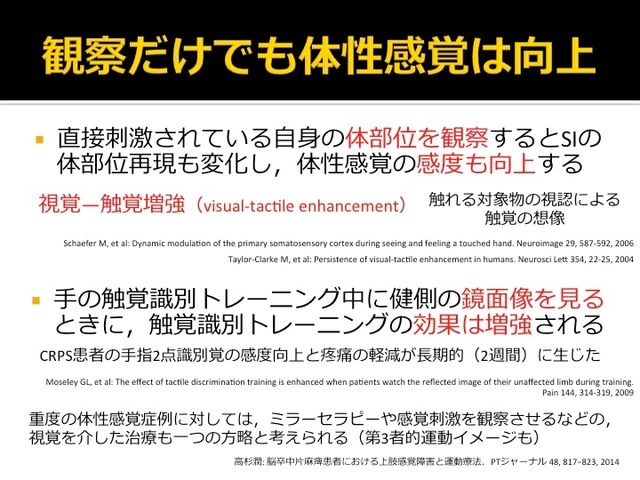

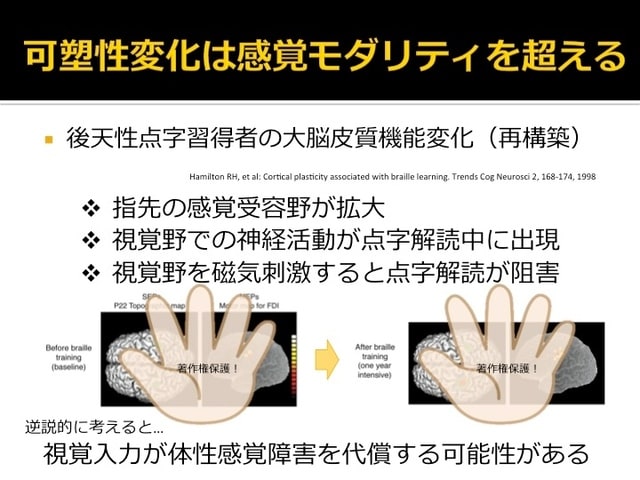

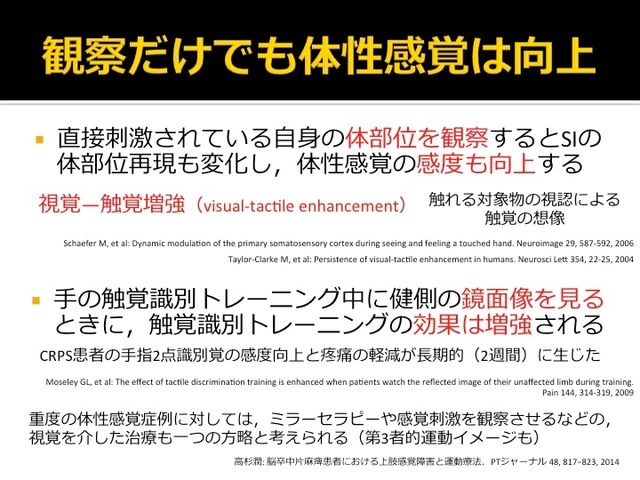

ここからが本題ですが、体性感覚野にも神経可塑性は認められます。

以降、その話が続きます。

と、まあ可塑性変化とその条件に関する話題について触れました。

早速ですが、次の記事が「後半戦:感覚障害に対するリハビリテーション」になります。

では。

東埼玉病院リハ科ホームページはこちらをクリック

発表日を確認すると2015年8月6日でした。

今回は、この勉強会からブログ記事転載します。

ただ…例によって長いんです。全67スライド。

もちろん全て掲載するつもりはないですが、前半と後半に分けます。

この記事はその前半部分になります。

*「著作権保護!」でブロックしている画像やイラストは、私のではなく、原典の保護のためです。

では、「感覚障害に対するリハビリテーション戦略を考える」始まります!

感覚障害のリハビリテーションってそもそもあるの? という話から。

運動麻痺の回復アプローチに比べれば、まだまだメジャーでない分野ですが…あります。

それでは、本日(といっても昔)の内容です。

そうなんです。

2年前のことなので、最新のエビデンスが含まれていないことに注意してください・

このうち、第1章の「感覚の基礎」については、書籍の引用(イラスト含む)が多いので、ここでは省略します。

では、第2章の「感覚障害と可塑性変化」のスライドから始まります。

まずは、感覚低下って別に脳血管疾患だけの話じゃない、というところから。

では、純粋な感覚障害って臨床的にどんな症状なのでしょうか?

感覚障害は、当然ながら学習面にも悪影響を及ぼします。

脳卒中者で言うと、やはり運動麻痺の回復は重要なポイントですが、運動感覚は密接に関連します。

感覚といっても様々な種類がありますが、各感覚モダリティは関連しないので、すべてのモダリティをスクリーニングしておく必要があります(もちろん障害部位の確認も重要)。

また、非麻痺側の感覚障害も考慮する必要があります(前述の加齢変化の影響もありそうですが)。

脳卒中では、下肢の表在感覚の障害が多いとされますが、やはり固有感覚障害の有無と程度が臨床的にも重要になります。

疎かにされがちですが、体幹についても感覚障害はあります。

ここからが本題ですが、体性感覚野にも神経可塑性は認められます。

以降、その話が続きます。

と、まあ可塑性変化とその条件に関する話題について触れました。

早速ですが、次の記事が「後半戦:感覚障害に対するリハビリテーション」になります。

では。

M1(PT)

東埼玉病院リハ科ホームページはこちらをクリック