もう本当に日本の空気支配による思考停止状態はなんとかならないものでしょうか。

『脱原発』の大合唱で完全に忘れ去られているように見えますが、日本は小資源国であるから故に、そのハンディのある資源エネルギーの需給体制を克服し、さらに環境立国を目指す目的で、国是として『脱石油』『脱化石燃料』を目指していたのではなかったのではないでしょうか?違いますか?

間違いなく2011年3月までは、『脱石油』を目指すのが日本の方針であったはずです。何回も言いますが、日本の石油調達ルートを冷静に観て下さい。

1)「ホルムズ海峡」

2)「マラッカ海峡」

3)「第一列島戦」

別にサバイバルゲームではないのですが、まずは、「ホルムズ海峡」を無事に通過するという第一の条件が必要です。(現在、この最初の条件さえ危うくなっています。)

次に、「マラッカ海峡」を海賊船に襲われずに通過するという条件が出てきます。(当然、ここまでを前提に海上自衛隊が派遣されています。)

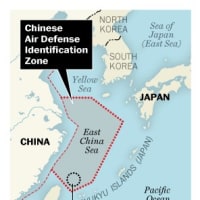

さらには、南シナ海・東シナ海を挟む「第一列島線」(この名称は中国人民解放軍用語ですので気に入らないのですが便宜上使用します)を無事に通過するという条件が出てきす。ただしこれも、中国人民解放軍海軍による海上閉鎖という事態が起きれば、これまた日本の石油輸入ルートが完全に断たれるわけです。

よろしいでしょうか、これだけのリスクを回避しながら、石油の安定供給をしなければならないからこそ「強力な外交努力」が必要となり、日本は、米国との安全保障条約によって、一方的に米国軍に護られる形で担保しているわけです。(日本は、集団的自衛権を行使しないことになっているので、日本のタンカーを護る海上自衛隊に何かあれば一方的に米国海軍に護ってもらうわけです。)

ところが、このリスク回避を狙った『脱石油』路線をほったらかして、いきなり『脱原発』などと日本政府が言い出せば、即原発に頼らなくてもよい資源エネルギー政策が急務(だって毎日のエネルギー源ですよ!)になり、むしろ過去の『石油依存』体質に逆戻りせざるをえなくなるのです。そして、国際情勢が緊迫度を増す中、前述のリスクと常に相対峙するようになるのです。

原発による電力の安定供給を進める背景には、このような『脱石油』政策があったのです。中学生でもわかる理屈ですが、日教組の先生はこの事実を学校で教えていますかね・・・。

原子力エネルギー安全保障、安全な原発開発なくして、今のところ、どう考えてもい20年~30年のスパンで、原発に代わる代替エネルギーに依存できる条件は日本に出そろっていないのです。

「再生可能エネルギーにシフトする」という課題(2011年3月以前でもあったはずです)が、長期的視野で検討されることに異議を唱えるつもりはありません。

ただし、現在の「全原発即時停止とその後の再稼働を認めない」などという『脱原発』派の強硬な考え方には、まったく現在の日本のおかれた資源エネルギー需給体制における危機的条件の認識が足りないので、賛同することはできませんね。

おそらく『脱原発』を唱える確信犯の方々は同じく『反原爆』『護憲』派の皆様であるはずですので、声高に『憲法9条を護れ』と叫べば、無条件で平和が訪れると思っているかもしれませんが、代替エネルギーに移行する前に、あなた方の最も避けたい「エネルギー争奪の戦争が起きる」確率の方が高い世界の現実をしっかりと見据えて欲しいと思います。

『脱原発』の大合唱で完全に忘れ去られているように見えますが、日本は小資源国であるから故に、そのハンディのある資源エネルギーの需給体制を克服し、さらに環境立国を目指す目的で、国是として『脱石油』『脱化石燃料』を目指していたのではなかったのではないでしょうか?違いますか?

間違いなく2011年3月までは、『脱石油』を目指すのが日本の方針であったはずです。何回も言いますが、日本の石油調達ルートを冷静に観て下さい。

1)「ホルムズ海峡」

2)「マラッカ海峡」

3)「第一列島戦」

別にサバイバルゲームではないのですが、まずは、「ホルムズ海峡」を無事に通過するという第一の条件が必要です。(現在、この最初の条件さえ危うくなっています。)

次に、「マラッカ海峡」を海賊船に襲われずに通過するという条件が出てきます。(当然、ここまでを前提に海上自衛隊が派遣されています。)

さらには、南シナ海・東シナ海を挟む「第一列島線」(この名称は中国人民解放軍用語ですので気に入らないのですが便宜上使用します)を無事に通過するという条件が出てきす。ただしこれも、中国人民解放軍海軍による海上閉鎖という事態が起きれば、これまた日本の石油輸入ルートが完全に断たれるわけです。

よろしいでしょうか、これだけのリスクを回避しながら、石油の安定供給をしなければならないからこそ「強力な外交努力」が必要となり、日本は、米国との安全保障条約によって、一方的に米国軍に護られる形で担保しているわけです。(日本は、集団的自衛権を行使しないことになっているので、日本のタンカーを護る海上自衛隊に何かあれば一方的に米国海軍に護ってもらうわけです。)

ところが、このリスク回避を狙った『脱石油』路線をほったらかして、いきなり『脱原発』などと日本政府が言い出せば、即原発に頼らなくてもよい資源エネルギー政策が急務(だって毎日のエネルギー源ですよ!)になり、むしろ過去の『石油依存』体質に逆戻りせざるをえなくなるのです。そして、国際情勢が緊迫度を増す中、前述のリスクと常に相対峙するようになるのです。

原発による電力の安定供給を進める背景には、このような『脱石油』政策があったのです。中学生でもわかる理屈ですが、日教組の先生はこの事実を学校で教えていますかね・・・。

原子力エネルギー安全保障、安全な原発開発なくして、今のところ、どう考えてもい20年~30年のスパンで、原発に代わる代替エネルギーに依存できる条件は日本に出そろっていないのです。

「再生可能エネルギーにシフトする」という課題(2011年3月以前でもあったはずです)が、長期的視野で検討されることに異議を唱えるつもりはありません。

ただし、現在の「全原発即時停止とその後の再稼働を認めない」などという『脱原発』派の強硬な考え方には、まったく現在の日本のおかれた資源エネルギー需給体制における危機的条件の認識が足りないので、賛同することはできませんね。

おそらく『脱原発』を唱える確信犯の方々は同じく『反原爆』『護憲』派の皆様であるはずですので、声高に『憲法9条を護れ』と叫べば、無条件で平和が訪れると思っているかもしれませんが、代替エネルギーに移行する前に、あなた方の最も避けたい「エネルギー争奪の戦争が起きる」確率の方が高い世界の現実をしっかりと見据えて欲しいと思います。