漆塗り

漆の塗り厚が水研ぎできるレベルまで達したので、平面出しの作業に入る。

写真右手前は水研ぎした後。

↑ この屋根板への漆塗りは、厚めに塗った上に、湿度が高く、乾燥が早く進んで縮みができてしまった。

なので、縮みの凹凸が目立たなくなるまで 砥石(♯1200)で念入りに水研ぎをする。

屋根の漆塗りは、少しでも厚塗りにしたいので、拭き漆を繰り返した後、ヘラ押さえでの仕上げを繰り返す。

ヘラで仕上げると、多少のムラやスジがでるが、透明感のある美しい仕上がりとなる。

自己流の漆塗りなのです。

千木の漆塗り。

マスキングテープを使い、2回に分けての塗装。

こちらは鰹木。

円柱状のため、ヘラで押さえることができないので拭き漆での仕上げ。

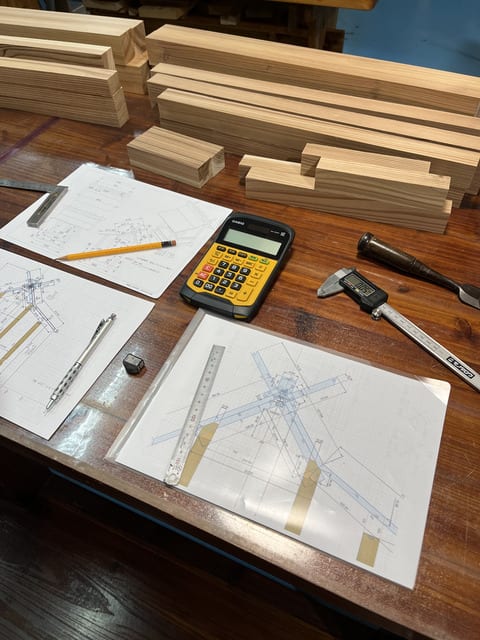

木組の確認作業

こちらは、仮組み前の作業。

各部材の取り合いが複雑なので何度も確認。

このお社製作、予定よりも随分と時間がかかってしまっている。

関連記事

福島木工家具店

オーダー・造作家具 木製品設計製作

〒891-4404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間752

mail : fukumoku1@gmail.com

T/F : 0997-47-2695

木育ブログはこちら → 家具職人の木育ブログ