10/5℃

10/5℃

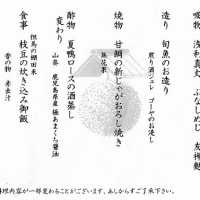

明日からまた2度目の寒の戻りで日本海側では雪のようだ。 縁者や知人の逝去の知らせを受け遠隔地や都合で参列できない場合ご香典を送るが、暫らくすると“満中陰志”と書かれた香典返しが送られてくる。 満中陰とは49日の忌明けのことを数年前に知ったのだが、先日の日曜、次兄の49日の法要に参列した。 父の49日は高校生、母の時は遠隔地の富山でいずれも参加できなく次兄の法要年が初めてである。 法要は10:30からだったが長女の車で東大阪市の次兄宅まで1時間足らずで着いた。身内だけの法要だが居間に入るとテーブルに変わった餅(画像左)が置いてあった。 「何のお餅?」と聞くとよく解らないが住職が○○和菓子店で49日の餅を注文し準備するよう云われたそうだ。 我が家の寺は代々新発田の日蓮宗の寺であるが法要を掌る僧侶は葬儀社の紹介で大阪生野区にある日蓮宗のご住職が定刻とおりきて満中陰法要が始まった。 式は、 読経・ 焼香・ 僧侶法話 ・会食の順で終わりだったが読経は三度ほど読経が有り短時間なものあった。 読経の途中で僧侶は白木位牌を持ちお経を唱えながら火打ちし、次に本位牌を回しながらやはり火打ちを行った。 これは白木位牌から本位牌に仏の魂を入れた開眼供養(神道では入魂式)のことらしい。 読経が一通り終わり住職はお供えしていたのし餅を傘の餅の作る作業に入った。 「傘の餅」聞くのも見るのも初めてであるが10分ほどで下挿入画像の笠をかぶ杖を持ったお遍路姿の餅人形が出来上がって傘餅の云われを説明した。 昔は暦が無い時代だから7個の餅を並べた餅を7枚を成仏した日から毎日1個供えて49日の法要の日の目安だそで7×7で49個ある。

何時の昔のことか分からないが「人は自然界の動植物と魚介類の恩恵を受けながら生きてきた。成仏すると自然界にお返しなければならない。 そこで河内や難波では成仏遺体を生駒山に運びそのまゝ安置し自然界にお返したそうである。 山にいる鳥獣類の糧としてお返しゝてそして土に戻る当時の貧しい庶民の宗教と民話と結びついた風習で非科学的なものである。 このような風習は小説信濃の「楢山節考」のように全国各地の風習としてあったようだ。

そのような住職の前置きの話があり、笠餅人形の説明が始まったが、笠は食べて無いで鳥たちが食べやす安いよう屋根(マンション住まいの方はベランダ)に置き鳥に供する。 杖は開眼した仏が極楽浄土にゆく道先案内杖としてのものであるから食べない。 残りの部分はもし体の痛んでいるところがあれば直ぐ、餅が柔らかい内にその部分を食べると開眼した仏が一緒に極楽浄土へ持って行き楽になるそうである。 49日法要、傘人形の風習は地方により異なり、宗派によっても違いがあるそうで、昔は医療や薬も無い時代であるが神仏にお祓いや祈祷すれば病の予防や治ると信じるほかな無かったのである。 その様な非科学的な説法や民話は個々の精神的なものであり笑いとばしていたが、成る程と思いながら傘餅の骨折した左足を食べさせてもらったのである。 考えてみると仏になるには大変なことで何時の間にやわが身の行くすえのことを考えさせざる歳となているのである。![]()

一昨日、郷里越後、新発田の老齢の姉二人に次兄の49日法要の終了を電話で伝え、傘餅のことを聞いたら傘餅の風習は無いと云ってたが、仏壇に饅頭を沢山お供えして供養するようだ。 子供の頃、○○さんの葬式饅頭だといわれて、甘いものが無い時代で美味しく食べた記憶が残っている。 おそらく、49日忌明け法要の饅頭だったのであろう。

※参考『自然葬』(Wikipedeiaより)

こちらでは、昔大きな葬式饅頭が引かれていました。今でもたまに出会います。

私は愛媛育ちで真言宗、そう言う風習は無かったと思います。

最近、福岡あたりでは49日の法要を葬式の日に一緒にやることもあるようです。

お早うございます。

コメ

同じ日蓮宗でも新発田では、へェー珍しいといっていましたから

知りませんでしたが、いろいろと変わった風習があるものですね。

お早うございます。コメント有り難うございます。

こちらも、初めて知り世の中、色々風習があるものと感服してまます。

四国は阿波の国、徳島にはあるようです。

各地の傘餅法要のある地域は

http://jyofukuji.net/49mochimatome.html

お餅の事は初めて知りました。

日蓮宗は

全国的にこのような形のお餅を使うのでしょうか?

岡山では普通のお持ちを49個重ねて使っていると思いますが詳しい事は分かりません。

勉強になりました。

ありがとうございました。

私の家は神道ですから四十九日ではなく五十日祭です。仏教のことはよく知りませんから「満中陰志」もずっと「まんちゅういんし」と読んでいましたが、「まんちゅういんこころざし」と読むのだと教えられ、ちょっと恥ずかしい思いをしたことがありました。

当ブログに何時もお越しいただき有り難うございます。

当方は今まであまり信仰心が無かったと思っております。知人や近隣の葬儀は義理心で参列していたように思います。

だが、身内の葬儀や法要などに関わるとそうもゆかず、近い将来のわが身のことゝ考えさせられます。 日本の仏教は霊感的な儀式・行事が多すぎて少々「うんざり」の気持ちです。