夜半から

28/22℃

28/22℃

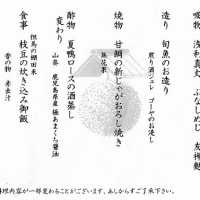

18(日)午後、神戸市立こうべまちづくり会館で半年ぶりに開催された「社会人落語会」に行って来た。13時半に開園だが13時に入場したが定員70名だが席は十分あり、余裕をもって座席に座れた。確か今回で4回目の入場となるが小学生から社会人までの「英語落語」が主体だったが今回は「社会人落語が中心で初夏に、ふさわしい噺の「江戸落語・上方(京・大阪)」お献立が案内チラシにある。

社会人落語のお献立の最初は女流噺かである。

彼女は京都女子大の「落ち研」のOGで現在、中学の家庭科の教師(24)だそうだ。

次は風流亭半丸師匠の「ナンガイモン」で半丸さんは某銀行の行員さんだそうである。

前半最後の献立は車屋 円陣師匠の江戸落語「へっつい幽霊」で夏にふさわしい江戸落語である。江戸落語は噺が長く、最後の落ちに特徴があるが、落ちは「足は絶対に出しません。」で客席から笑いはなく、最後に笑いが出るのが特徴だと思っている。10分間の中入り(休憩)があり。後半は「ギミック中村」のマジックショーから始まった。

ギッミック中村のマジックッショーは数種類演じられたが最後は「縄抜け」のマジックで終わった。

再び上方落語に戻り、車屋 化狐サンは岡山からかけ着けた公務員だそうだ。

芦廼家都丹蝶(あしのや とたんちょう)サンにによる「胴乱の幸助」で終演となったが講演中でも上方落語は客席が笑いがある。落語は江戸落語が基本とされているが、発祥の地となると京都の寺で説法に解り易いように説法したのが始まりだそうだ。上方落語は往来の路上で行われ、人集めにお囃子演じられ野外で演じられるのが基本だが、江戸落語は飲食店などの人集めに屋内で演じるのだそうだ。現代の選挙の街頭演説も演説の前後に音楽や踊りをやれば良いと思うが、おそらく、選挙法違反になるだろう。我輩は昭和40年代初め「旧京都花月劇場」へ土曜日の午後入り、若き頃の桂文枝や間寛平のドタバタ喜劇をを楽しんだのでいたので、江戸落語より、上方落語が好きなのである。

第6回「港都亭(ぽーとてい)」の今後の予定は10月15日(日)13:30分開猿で演目は調整中とか。

第6回「港都亭(ぽーとてい)」の今後の予定は10月15日(日)13:30分開猿で演目は調整中とか。

落語の起源が説法で京都から始ったとは知りませんでした。

コメント

落語の起源は江戸か大阪?と思っていましたが、1000年の歴史の京都だったとは初めて知りました。

都には宗教文化を中心に人、物、食べ物、文化(芸術・芸能)が発生しました。

落語も仏教の布教活動だったとは驚きです。

この秋の朝の連続TV小説『わろてんか』は笑いの