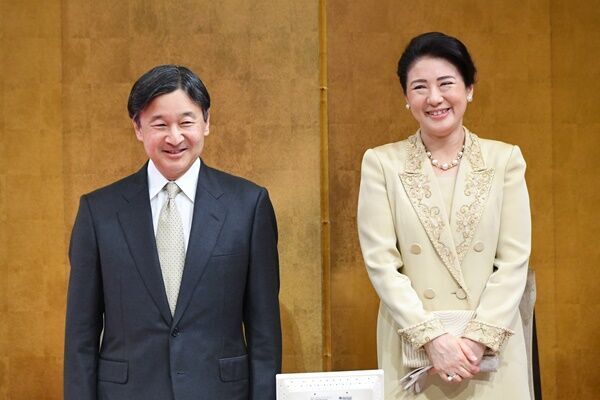

© PRESIDENT Online メゾン・ド・タカ芦屋所属の髙山英紀シェフ

© PRESIDENT Online メゾン・ド・タカ芦屋所属の髙山英紀シェフ

フランス料理の祭典「ボキューズ・ドール」。メゾン・ド・タカ芦屋の髙山英紀シェフは、4年越しの本大会に今年出場し、世界一の座に挑んだが、結果は7位だった。高山シェフは「日本のフランス料理は技術や質では世界トップレベル。それでも勝てないのはもっとほかの部分に原因がある」という――。

「料理界のオリンピック」に挑んだ日本人

フランス料理の祭典である「ボキューズ・ドール国際料理コンクールフランス本選」。「料理界のオリンピック」とも評される本大会に挑んだ1人の日本人がいる。日本代表として、フランス料理の頂きを目指した髙山英紀シェフ(メゾン・ド・タカ芦屋)は、日本大会、アジア大会を優勝し、本戦の舞台に立っていた。

日本中のフランス料理人にとって憧れの場である本大会。出場への道のりは険しい。まず日本予選を突破し、6人で争われる日本大会の決勝を優勝し、アジア大会に駒を進めなければならない。それから11カ国が出場するアジア大会を勝ち抜き、はじめてフランスで行われる本戦への出場権を得られる。ここまでに2年間の時間を要する。

日本勢の過去最高順位は、13年の浜田統之シェフの3位。今回、本戦までを圧勝で勝ち上がってきた髙山氏は、15年の本戦でも世界5位に輝き、4年越しの再挑戦となった今回は世界中からも注目が集まっていた。

「ボキューズ・ドールは大げさではなく、自分の人生をかけて勝負してそれでも届くかはわからないもの。料理人たちは何年もかけて準備をして、アメリカなんかでは代表選手に数億円の補助金が出るともいわれています。それだけ、世界中の料理人にとって栄えある舞台でもあるんです」(髙山シェフ)

日本のフランス料理は世界トップレベル

24カ国の代表選手たちが、5時間35分の間に皿盛り料理、大皿料理の課題料理を調理し、採点を競うのが大会のルールだ。今回の課題料理は「野菜と貝のシャリュトリューズ」と「骨付き仔牛のロースト」。トラディショナルでシンプルな料理をいかにモダンに独創性や自国の文化を反映し、様々な視点から完成度を高めるかということが評価のポイントとなった。

優勝に輝いたのは、デンマーク。次いでスウェーデン、ノルウェー、フィンランドと続き、髙山氏は7位となり、アジア勢最高の順位を残した。大会をこう振り返る。

「正直にいえば、この結果はただただ悔しい。長期間における準備と大げさではなく、料理人としてのすべてを注いだので。ただ個人だけで勝てないのもよくわかりました。わかりやすく言えば、この大会はF1のようなものなんです。ドライバーにあたる料理人がいて、それを支える何十人にもわたるチームジャパンで戦っていく。上位の北欧勢とは、このチーム力というか組織力に差を感じました。一方で、日本の和を取り入れたフランス料理には無限の可能性が広がっているという自信を深めることができた。課題もあるものの、日本のフランス料理は、世界のトップを争えるレベルなんだ、と」

最高峰の料理店で働くために上京

日本人でありながら、世界一のフランス料理人を目指した髙山氏。その姿を追うことで見えてきたのは、世界における日本のフランス料理の立ち位置と、秘めたる可能性だった。

髙山氏がフランス料理に初めてふれたのは18歳の頃のこと。

牧歌的な雰囲気を残す福岡の田舎町で育った髙山氏は、料理好きな祖母の影響もあり中学を卒業する頃には自然と料理人を志したという。だが、当然のように町中にはフランス料理はなく、洋食を食す機会もほとんどなかった。漠然とフランス料理への関心があった程度だったが、叔父の「社交の場では世界中どこに行ってもフランス料理が中心だ」という言葉がなぜか脳裏からはなれなかった。

料理人を志す友人たちは、当然のように料理学校に進学していった。だが、髙山氏の選択はちがった。叔父の紹介もあり、1996年当時日本でも最高峰との呼び声高かった「シェ・イノ」で働くために上京することになる。髙山氏は当時をこう振り返る。

「高校卒業後の進路として、私の中で3つの選択肢があったんです。1つはフランス、もう1つは福岡。そして、最後に日本で一番厳しい環境で修行するということでした。現場でこそ技術が伸びると考えていたので、料理学校に行く気になれなかった。それなら、日本一厳しいといわれる料理店で、どこまでやれるか勝負してやろうと考えました」

新しいスタイルはどうすれば創造できるのか

日本で一番厳しいフランス料理屋の看板は、髙山氏の想像以上のものだった。最初の一年間は、まともに包丁に触れる機会もなく、ひたすら先輩の動きを追うだけで一日が過ぎていった。激務で職場を去る同僚もいるなか、自身も何度も心が折れかけたこともあったという。だが、歯を食いしばり睡眠時間を削ってでも、フランス料理にしがみついた。空いた時間に、料理を試行し、休日も暇を見つけてはフランス料理を食べ歩いた。

髙山氏は日本一厳しい環境に耐え抜くことで、飛躍的に技術を伸ばしていく。上京から5年が経つ頃には、一通りの技法を身に付け、調理場も任されるまでになっていた。しかし、料理の技術の向上と比例してある想いも募っていったという。

「日本のフランス料理は、本場のフランス料理を“再現”することが最も良しとされている面があったんですね。悪くいえば、ブランドの踏襲というか、パクっているというか。たとえばこの3つ星ホテルのシェフが、3つ星レストランではこういう作り方をしているから、それをそのまま作ろう、といったふうに。ガストロノミー(美食学)に関していえば、日本のお客様もそれを求められて来店される方も多い。ただ、本来フランス料理は感性を生かし、常に独自性を持ち新しいスタイルを追求していくものだと思っていたんです。どうすれば新しいスタイルを創造することができるのか。それで僕は行き詰まってしまった。本場のフランスを知らずに、本当にフランス料理に携わってよいのか、という想いもありました」

「フランス料理って、こんなに自由だったんだ」

結果的に、8年間勤務した「シェ・イノ」を退社し、髙山氏は単身フランスへわたることになる。知り合いのツテをたどり、パリの3つ星レストランの「ラムロワーズ」「レジス・エ・ジャックマルコン」「ジル」の名だたる名店で修行を積んだ。フランスでの日々は、壁に直面していた髙山氏を羽化させた。休日には地方に足を運び、ガストロノミーだけではなく、町のビストロ料理店や大衆食堂にも足繁く通ったという。

「フランスの料理人たちは、一つの皿にいかに個性を出すかに腐心していました。それは、町のビストロ料理屋さんも同じです。フランス料理は、芸術作品と同じで、自分をどう表現するかということに価値があるということを再認識しました。フランス料理とは、こんなに自由なものだったんだ、と。私が感銘を受けたのは、これまで積み重ねてきた伝統を継承しリスペクトしながらも、新しいかたちを料理人たちが常に追い求めていたこと。国民性もあるでしょうが彼らの料理には、一皿にかけるこだわりや、一瞬のひらめきやアイデアが詰まっていたんです」

フランス滞在が1年を超えたことを境に、花形である肉部門のシェフを任されるようになっていた。この頃から、髙山氏は技術に対する自信を深める一方で、自身の課題も明確になっていく。

突破口は日本文化の探求

「技術や質でいえば、日本のフランス料理は世界的にもトップレベルといえると思います。ただ、オリジナリティでいえば他国に負けている。自分に足りないものも“感性”だと気づいた。お客様を感動させるようなスペシャリティを提供するにはどうすれば良いのか、と自問自答しました。もっといえば、日本人の料理人がフランス料理でトップを目指すにはどうすれば良いのか、と」

「結果的に、フランス人がそうであるように、日本人だからできる和食のテクニックや素材をフランス料理に落とし込むことが、独自の表現につながるという結論に至ったんです。割烹、懐石、居酒屋も『切って、煮て、提供する』という基本はおなじ。それをフランス料理に取り入れるとどうなるか。日本の文化を突き詰めることで、私自身を表現したいと考えました。具体的には食材の素材を大切にし、海、山に恵まれた日本の地方ごとのテロワールを活かすこと。そこに日本人ならではの、繊細で細部にとどく感性で“作品”を作り上げるということです」

07年に帰国し、フランスの「ジル」の日本初店舗となる「メゾン・ド・ジル芦屋」の料理長に就任の打診を受けた。和食とフランス料理の融合を目指す髙山氏にとって、格好の環境だった。

7年間かけて自身の表現に磨きをかけ、ボキューズ・ドールの日本予選、アジア大会を優勝し、15年の本戦へと挑戦する。初出場で5位という快挙を達成し、フランスで深め、日本で実戦した自信は確信に変わっていた。翌16年には、「メゾン・ド・タカ芦屋」を総合プロデュースする傍ら、再挑戦への準備も着々と進めた。

日本がフランス料理「世界一」になる日

「ここ数年はボキューズ・ドールへの準備を最優先にしてやってきた」。4年越しの挑戦に、大袈裟ではなく料理人人生をかけたという髙山氏だったが、それでも頂点に届かなかった。

上位国が軒並み、大企業や国からの巨額のバックアップを受けて大会だけに集中していたのに対して、自店舗の運営との二足のわらじを履かざるを得なかったことも響いたのかもしれない。とくに近年はこれらの体制の差が諸外国と日本で顕著になってきている。

それでも、ボキューズ・ドールが自身にもたらした影響は大きかったという。

「バブルをピークに、日本のフランス料理店の数は減少傾向にあると思います。ただ、日本人が作るフランス料理の可能性は確実に広がっているし、間違いなく世界に誇れるものなんです。ガストロノミーだけではなく、ビストロも含めてこれまでの“こうあるべきだ”、というフランス料理像は良い意味で変わってきています」

労力と必要な時間を考えると「私の挑戦は今年で最後です」と話す髙山氏の想いは、次世代の料理人へと継承されていく。

「ボキューズ・ドールで世界一を狙うには、挑戦した料理人が次の代表に蓄積されたノウハウを伝えていかないといけない。そうやって経験を紡いでいくことが今の私の使命です。日本の持つ伝統と文化を独自性に昇華できた時、世界の頂きにとどくと信じています」

この大会で日本が優勝すれば、フランス料理の国内での位置づけは大きく向上するだろう。それは日の目を見るまでに時間のかかるフランス料理人の育成をはじめ、未来への投資にもつながる。

来年の本戦へ向けて、日本大会、アジア大会を目指す料理人たちはすでに始動している。先人たちの紡がれた想いを背負い、日本代表の挑戦は続いていく。

髙山 英紀(たかやま・ひでき)

メゾン・ド・タカ芦屋 料理長

1977年福岡県生まれ。18歳でフランス料理の道へ。東京京橋のフレンチレストラン「シェ・イノ」にて約8年間すごす。2004年からフランスにて約3年半の修行。帰国後「メゾン・ド・ジル芦屋」の料理長に就任。2015年「ボキューズ・ドール2015」で5位、魚料理特別賞を受賞。2017年「ボキューズ・ドール国際コンクール」の日本大会で優勝。2018年「ボキューズ・ドール アジア・パシフィック大陸予選」で優勝。(写真=ボキューズ・ドールJAPAN)

その中で目にとまったのが

その中で目にとまったのが