国宝源氏物語絵巻には、

巻によって様々な有名な場面が必ず描かれていて、

後の世の絵にも、同じように巻がそれとわかる場面がある。

宿木からは3場面

帝が薫と碁を打つ場面。

その時の勝負のかけものは、女二宮。

帝は薫と女二宮の結婚を考えている。

世間では、明石中宮の生んだ女一宮がもてはやされているが

(実際薫も憧れている)女二宮は、1番先に帝に入宮した故藤壺女御の娘で、

あの頭中将の孫にあたる。

母が二宮の裳着を準備している前に亡くなった事、

そして最初に入内したこともあって、

帝は残された女二宮が愛おしい。

何度も女二宮の所へやってきて

その答えぶりなども見極めて、薫に結婚をほのめかす。

薫は、帝から言われれば、臣下としては断れない。

薫はあの光源氏でさえ、院の娘(女三宮)であったが、

当代の帝の娘をいただく事になった。大変な誉れである。

しかし、薫は亡き大君を思って、心は晴れない

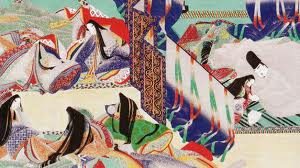

次に有名な場面は、匂宮と夕霧の娘、六の君との結婚の場面。

女房さえ、素晴らしい服装で控える夕霧の六の宮のきらびやかな部屋![]()

匂宮も美しい六の宮と夕霧の扱いにすっかり気にいってしまう。

六の宮は、惟光の娘。藤典侍の娘だが、

夕霧が故柏木の妻(落葉宮)と結婚したため

養女に出している。

落葉宮はもともとは皇女であったから、六の宮も身分も格高くなる。

幼い明石中宮が紫上の養女となったのと同じように。

次は私の好きな中君が匂宮の琵琶に耳をかたむける場面だが、

今回はここまで。

米田明美先生が、女性の視点で色々な事をおっしゃるのが、

とても興味深く、お話が尽きないと言われるのも楽しみである。

早蕨で、中の君は宇治から、匂宮の屋敷にひきとられた。

当時は通い婚。正式な妻とはならず、女房側室扱い。

紫の上と同じである。

娘が多い夕霧は、東宮や二宮にまで、娘を婚姻させているが、

覚えめでたい三宮である匂宮にも六の君をおくりこむ手立てを取った。

妹である明石中宮にも頼むから、、匂宮は断れない。

後ろ立て、財力の必要な匂宮にとっても、

正室は必要であると明石中宮は賛成する。

様々な立場、中の君や皇女の身の振り方、

夕霧・明石中宮の考えなどなかなか感慨深い所である。

(訂正)

最初に、間違って六の宮を惟光の娘と書きましたが、

実際は惟光の孫。

惟光の娘は藤典侍と言い、五節の舞にも選ばれた美しい人。

正妻の雲居の雁の子供より、こちらの子供の方が優秀と

どこかに記述があったような気がします。

そして女二宮の母故藤壺女御は、あの頭中将・致仕大臣の三女です。

梅が枝の巻では、麗景殿として最初に入内しています。

後から入内した明石中宮には、女一宮や、東宮、二宮、匂宮など、

子供が沢山できていますが、

こちらは女二宮のみかと。「新潮日本古典集成」系図より

巻によって様々な有名な場面が必ず描かれていて、

後の世の絵にも、同じように巻がそれとわかる場面がある。

宿木からは3場面

帝が薫と碁を打つ場面。

その時の勝負のかけものは、女二宮。

帝は薫と女二宮の結婚を考えている。

世間では、明石中宮の生んだ女一宮がもてはやされているが

(実際薫も憧れている)女二宮は、1番先に帝に入宮した故藤壺女御の娘で、

あの頭中将の孫にあたる。

母が二宮の裳着を準備している前に亡くなった事、

そして最初に入内したこともあって、

帝は残された女二宮が愛おしい。

何度も女二宮の所へやってきて

その答えぶりなども見極めて、薫に結婚をほのめかす。

薫は、帝から言われれば、臣下としては断れない。

薫はあの光源氏でさえ、院の娘(女三宮)であったが、

当代の帝の娘をいただく事になった。大変な誉れである。

しかし、薫は亡き大君を思って、心は晴れない

次に有名な場面は、匂宮と夕霧の娘、六の君との結婚の場面。

女房さえ、素晴らしい服装で控える夕霧の六の宮のきらびやかな部屋

匂宮も美しい六の宮と夕霧の扱いにすっかり気にいってしまう。

六の宮は、惟光の娘。藤典侍の娘だが、

夕霧が故柏木の妻(落葉宮)と結婚したため

養女に出している。

落葉宮はもともとは皇女であったから、六の宮も身分も格高くなる。

幼い明石中宮が紫上の養女となったのと同じように。

次は私の好きな中君が匂宮の琵琶に耳をかたむける場面だが、

今回はここまで。

米田明美先生が、女性の視点で色々な事をおっしゃるのが、

とても興味深く、お話が尽きないと言われるのも楽しみである。

早蕨で、中の君は宇治から、匂宮の屋敷にひきとられた。

当時は通い婚。正式な妻とはならず、女房側室扱い。

紫の上と同じである。

娘が多い夕霧は、東宮や二宮にまで、娘を婚姻させているが、

覚えめでたい三宮である匂宮にも六の君をおくりこむ手立てを取った。

妹である明石中宮にも頼むから、、匂宮は断れない。

後ろ立て、財力の必要な匂宮にとっても、

正室は必要であると明石中宮は賛成する。

様々な立場、中の君や皇女の身の振り方、

夕霧・明石中宮の考えなどなかなか感慨深い所である。

(訂正)

最初に、間違って六の宮を惟光の娘と書きましたが、

実際は惟光の孫。

惟光の娘は藤典侍と言い、五節の舞にも選ばれた美しい人。

正妻の雲居の雁の子供より、こちらの子供の方が優秀と

どこかに記述があったような気がします。

そして女二宮の母故藤壺女御は、あの頭中将・致仕大臣の三女です。

梅が枝の巻では、麗景殿として最初に入内しています。

後から入内した明石中宮には、女一宮や、東宮、二宮、匂宮など、

子供が沢山できていますが、

こちらは女二宮のみかと。「新潮日本古典集成」系図より