信長が死ぬのは1582年6月2日早朝だけれど、

それに先立つ5月15-16日には安土で家康を饗応接待している。

戦国期が沸騰点に達してそういう具体も史実に残っている。

メニューをみるとこんなご馳走を食べるのに親しい会話がない方がおかしい。

信長自身が膳を運んで饗応したとあるので歓談風景しか思い浮かばない。

そしてその接待が終了し、家康は京都堺見物に主従たった十数人で向かう。

そのさなか、家康一行の京への帰路早々に本能寺の変は勃発する。

この経緯が無関係に起こったのか、なにか関連性はあったのかナゾ。

永く織田家中軸の強い支援もなく、強勢な対武田の東部戦線をひとり守り続け

ついに武田家滅亡という赫々たる戦果を上げた同盟者を

信長は自らの本拠地と京・堺に招待して歓待したのだとされている。

この間に織田家は畿内を手中にし、さらに中国四国と版図を広げていった。

さらに徳川家の優秀な後継者・信康は信長の娘をめとっていたけれど

対武田の通牒接近を疑われ、信長から賜死の命令を受けている。

同盟を優先してわが子の死を家康は受け入れたとされるけれど、

その心事において納得していたはずがない。

遙かな後年、大坂の陣に向かう際、側近に向かって

「信康が生きていれば、年を取ってこんな苦労をしなかっただろうに」

とつぶやいた記録があるという。子への愛は普通に持っていた。

当然信長も家康の心事に思いをいたせば、平安とは思わなかっただろう。

同盟の維持は家同士の利益に叶っていたとはいえ、摩擦も多かった。

武田殲滅戦後、信長は武田領を巡察し帰路、家康があらたに拝領した

駿河を経て遠江・三河の家康領を通って安土に帰還した。

この拝領は、これまでの「同盟」から臣従への転換だったのかも知れない。

司馬遼太郎さんの記述では信長は「富士を見たことがない」というコトバを

残していて、富士を見物しながら安土に帰還したいと考えたとある。

富士は甲州からも絶景だが、やはり東海道側からの眺めも格別とされた。

当然、家康の新領土・駿河から三河遠江を横断する旅程になる。

同盟者とはいえ、他家領内を通行するというのは破格の信頼行動といえる。

やはり領土をくれてやって「臣従」させたという思いが信長にはあったのかも。

信長として家康への信頼感は政治的に表現されていると言える。

そういうなかで家康の駿河拝領御礼での安土返礼旅行。

信長が二心を疑わず家康領を通行した以上、家康として断れる筋合いはない。

しかし後の明智光秀と同様の行動を取る可能性は家康にもあり得た。

たまたまこの両者の同盟は成功した同盟関係だったから続いたとも言えるが

はたして実質はどうであったか歴史の機微ですね。

さてこの安土での饗応接待がどのようなモノであったか、

歴史ファン的にも非常に興味深い。安土信長の館での展示では

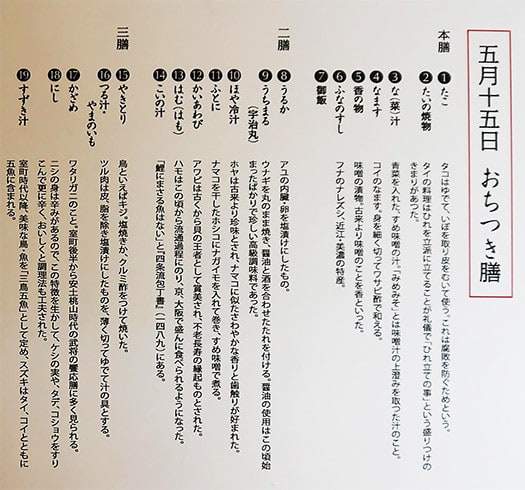

15日の「おちつき膳」と「晩御膳」のメニューが復元展示されている。

まことに山海の珍味趣向をこらした饗応膳であり、豪華そのもの。

写真は「おちつき膳」と名付けられたメニュー復元で、メニュー書きの二の膳。

きのう紹介した安土城の2階の桟敷座敷で会食したのでしょう。

1階台所とは比較的近接しているので、接遇の女性たちが座敷まで膳を運び

信長手ずからそれを家康の前に据えた、といわれる。

酒をついで、幾多の戦場をかいくぐってきた同盟を再確認したか。

「麒麟がくる」ではどうも家康がその麒麟を呼び寄せる人間と擬されている。

この信長と家康の関係が、伏線になるように思えてならない。

おっと、大河ネタバレかなぁ(笑)。・・・

メニューはちょっと文字小さいですが、ご確認ください。

食いしん坊にはたまらない料理大集合であります。う〜むハラ減ってきた。