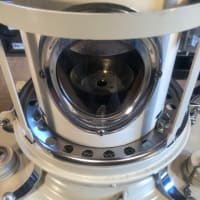

今日は、前々回で予告した 珍品「BLUE FIRE」 のご紹介。

ゴメンナサイ! どうしても写真を縦にできませんでした。 クヤシイ!

このストーブ、1962年発刊の「暮しの手帖 67号」に掲載された

特集 “石油ストーブをテストする” で取り上げられた全35台のうちの1台。

暮しの手帖の伝説の編集者、花森安治さんを怒らせた、いわくつきの1台でもあります。

暮しの手帖 67号から、その一文を引用しますと・・・・

『よそでながいことかかって苦労してつみ上げたものを、そっくりいただくのではなく、

その性能のよさが、日本人の独自の技術が花ひらいたものであってほしい、

心からそう祈りたいのである』

あぁ、怒ってる怒ってる。

まず、名前が胡散臭い。

明らかに 『BLUE FLAME』 を意識。

次に、デザインがパクリだらけ。

細かなところは違うけれど、ほとんどそっくり。

実はもっと筋金入りの “100%パクリストーブ” があるらしいけれど、

私はまだ出会ったことが無い。

燃焼系の部品たちは、ほぼアラジンと同じ。

でも芯の装着方法は、パーフェクション方式。

使用する芯は、アラジン#15用の芯とまったく同じ仕様で、

ボッチを穴にはめて安定させる方法。

全くパクっていたり、ちょっと変えてあったり、

開発者の心の迷いが、伝わってきます。

同じく、ちょっとした “ためらい” が感じられるのが、この灯油残量計。

アラジン#15のそれと一瞬同じに見えますが、

あの楕円形ではなく、これは数字の “ゼロ” 。

灯油が入っていくと、1、2、3・・・と数字が増えていきます。

まったく同じは、気が引けたんだろうなぁ。

『BLUE FIRE』 というからには、炎は本当に青いんだろうな? と火をつけてみた。

本当に青かった。

“におい” もほとんどせず、使い勝手は悪くなさそう。

また1台、コレクションが増えました。

冬の骨董市で、暖を取るために持って行きたいなぁ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます