5月9日 (金曜日) 晴れ →夕刻少々荒れ模様だ

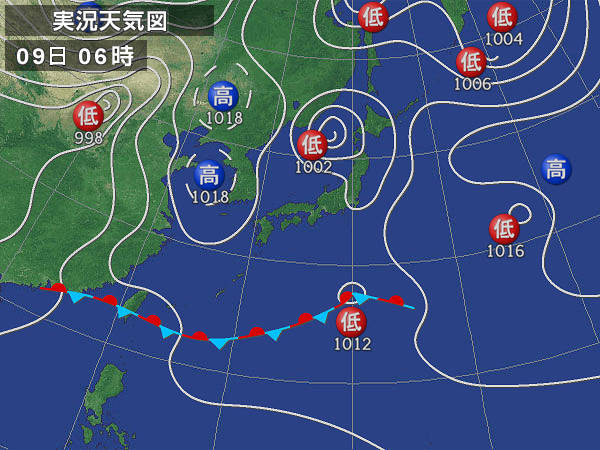

高・低入り混ざってゴチャゴチャした変わった天気図である。

午前中は25度越えだったが

旅行会の打ち合わせに出かける頃には

天にわかにかき曇り・・・の状態で

会合が終わる頃には突風が吹いて、埃が舞い上がって

気温も10度近く一気に下がった。

雹が降らなかったのは良かった。

=====================

記事に・・・・このGWでは山の遭難が相次いだことが

どこかに無理があったのだろうか。

大型連休中、山の事故が相次いだ。

町場では汗ばむ季節でも、高山の天候はなお厳しく、

気まぐれだ。亡くなった方々には60代、70代が多い。

日ごろの若さ自慢も、危地を脱する体力や判断力が及ばなかったか!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

山岳遭難が増えている。

警察庁によると、一昨年は発生件数、遭難者数とも、

統計のある1961年以降で最多となった。

それまでの10年間でどちらも約1・5倍だ。

死者、行方不明者の7割近くを60歳以上が占める。

行政も安全対策を強化せざるをえなくなっている。

岐阜県では、北アルプスに登る場合に行程や緊急時の連絡先などを

書いた登山届を出すよう、入山者に義務づける条例の制定をめざす

折から、「山の日」を新たに設ける祝日法改正案がいまの国会に出され衆院を先日通過した。

山に親しみ、恩恵に感謝する趣旨という。

加えて、登山の安全を期する日にしてはどうか。

=========================

とあった。

これからの山行きは

注意をしなければと思う。

我も”昔とった杵柄は・・もうとうに、役に立たなくなったかな?

生・老・病・死の4苦の・・・老に気付いて、ゆったりやろうと思うが

性格は生きてきた分の年数分、努力しないとなおらないという。 なおらないんだ!

~~~~~~~~~~~

メモ)

昔操った杵柄 が正しいようです。

昔鍛えた得意の腕前の意味です。

ようするに、昔(若い頃)苦労や長年やって覚えたことは手馴れていて、

今になっても上手に出来ることを言うのです。

杵は穀物をついたり、餅をつくのに使われます。

杵って簡単に使いこなせない事からそう言う例えとして諺になったようです。

==================

ちょっと調べてみた。

山の遭難事故について記載されている方のHP

春山で遭難事故続出! 低体温症に要注意!!

少し抜粋・・・・

山でも被災地でも、中高齢者の低体温症を意識

「山ガール」の言葉が表すように、

最近は若い女性の間でも登山ブームが起こっていますが、

中高年の登山ブームはそれ以前から続いています。が、

いくら中高年の登山者が多くても、

なぜこうも中高年の遭難者が多く出るのでしょうか。

春山では6月中旬まで雪が降り、吹雪くこともあります。

また、標高が100m上昇すると気温は0.6℃低下し、風速1m/秒の風が吹くと体感気温は1℃低下するといわれ

夏山であっても寒さや低体温に対する装備・予防は欠かせません。

自身も登山を愛好する60代のある男性は

「自分はまだまだ健康で若い体力を保っていると過信せず、

年齢と体力に合った装備や登山計画を立てることが大切」と言います。

また、山岳医学の専門家は、

「中高年者は若者より皮下脂肪が少なく体温を奪われやすく、寒さに対する感受性も低下してきている。慎重かつ万全に装備を整え、無理をしないことが重要」

と低体温症への注意を訴えます。

また、低体温症は登山時だけでなく、3.11の災害時のような寒い環境においても注意が必要です。

低体温症は中心体温が35℃以下になった状態をいいますが、

その症状から程度を推定することができます。

処置は身体を温めることが基本になりますが、

急に体表面を温めると体表面の血管拡張が起こりショックを起こしたり、

末梢血管内にあった冷たい血液が急に中枢側に流れることで

さらに深部体温を低下させかねません。

低体温症の人が運ばれてきた場合、

①保温(乾いた毛布やリネン類、衣類で身体を包む)、

②加温輸液、③頸部・腋下・鼠径部などを加温することが処置の原則です。

万全の備えで存分に山を楽しむ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ちなみに遭難者の捜索は警察や消防が当たりますが、

捜索範囲が広かったり、長期間になると民間のヘリコプターや地元山岳会員にも協力してもらうようになります。警察や消防は無料(税金で賄われる)ですが、

民間のヘリコプターは1時間45万円から、

山岳会員には3~5万円程度の日当が必要になり、

捜索に数百万円以上の費用が本人や家族に請求されることがあります。

====================

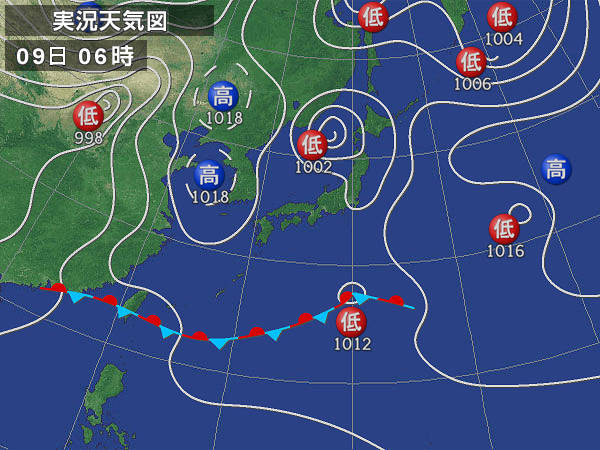

高・低入り混ざってゴチャゴチャした変わった天気図である。

午前中は25度越えだったが

旅行会の打ち合わせに出かける頃には

天にわかにかき曇り・・・の状態で

会合が終わる頃には突風が吹いて、埃が舞い上がって

気温も10度近く一気に下がった。

雹が降らなかったのは良かった。

=====================

記事に・・・・このGWでは山の遭難が相次いだことが

どこかに無理があったのだろうか。

大型連休中、山の事故が相次いだ。

町場では汗ばむ季節でも、高山の天候はなお厳しく、

気まぐれだ。亡くなった方々には60代、70代が多い。

日ごろの若さ自慢も、危地を脱する体力や判断力が及ばなかったか!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

山岳遭難が増えている。

警察庁によると、一昨年は発生件数、遭難者数とも、

統計のある1961年以降で最多となった。

それまでの10年間でどちらも約1・5倍だ。

死者、行方不明者の7割近くを60歳以上が占める。

行政も安全対策を強化せざるをえなくなっている。

岐阜県では、北アルプスに登る場合に行程や緊急時の連絡先などを

書いた登山届を出すよう、入山者に義務づける条例の制定をめざす

折から、「山の日」を新たに設ける祝日法改正案がいまの国会に出され衆院を先日通過した。

山に親しみ、恩恵に感謝する趣旨という。

加えて、登山の安全を期する日にしてはどうか。

=========================

とあった。

これからの山行きは

注意をしなければと思う。

我も”昔とった杵柄は・・もうとうに、役に立たなくなったかな?

生・老・病・死の4苦の・・・老に気付いて、ゆったりやろうと思うが

性格は生きてきた分の年数分、努力しないとなおらないという。 なおらないんだ!

~~~~~~~~~~~

メモ)

昔操った杵柄 が正しいようです。

昔鍛えた得意の腕前の意味です。

ようするに、昔(若い頃)苦労や長年やって覚えたことは手馴れていて、

今になっても上手に出来ることを言うのです。

杵は穀物をついたり、餅をつくのに使われます。

杵って簡単に使いこなせない事からそう言う例えとして諺になったようです。

==================

ちょっと調べてみた。

山の遭難事故について記載されている方のHP

春山で遭難事故続出! 低体温症に要注意!!

少し抜粋・・・・

山でも被災地でも、中高齢者の低体温症を意識

「山ガール」の言葉が表すように、

最近は若い女性の間でも登山ブームが起こっていますが、

中高年の登山ブームはそれ以前から続いています。が、

いくら中高年の登山者が多くても、

なぜこうも中高年の遭難者が多く出るのでしょうか。

春山では6月中旬まで雪が降り、吹雪くこともあります。

また、標高が100m上昇すると気温は0.6℃低下し、風速1m/秒の風が吹くと体感気温は1℃低下するといわれ

夏山であっても寒さや低体温に対する装備・予防は欠かせません。

自身も登山を愛好する60代のある男性は

「自分はまだまだ健康で若い体力を保っていると過信せず、

年齢と体力に合った装備や登山計画を立てることが大切」と言います。

また、山岳医学の専門家は、

「中高年者は若者より皮下脂肪が少なく体温を奪われやすく、寒さに対する感受性も低下してきている。慎重かつ万全に装備を整え、無理をしないことが重要」

と低体温症への注意を訴えます。

また、低体温症は登山時だけでなく、3.11の災害時のような寒い環境においても注意が必要です。

低体温症は中心体温が35℃以下になった状態をいいますが、

その症状から程度を推定することができます。

処置は身体を温めることが基本になりますが、

急に体表面を温めると体表面の血管拡張が起こりショックを起こしたり、

末梢血管内にあった冷たい血液が急に中枢側に流れることで

さらに深部体温を低下させかねません。

低体温症の人が運ばれてきた場合、

①保温(乾いた毛布やリネン類、衣類で身体を包む)、

②加温輸液、③頸部・腋下・鼠径部などを加温することが処置の原則です。

万全の備えで存分に山を楽しむ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ちなみに遭難者の捜索は警察や消防が当たりますが、

捜索範囲が広かったり、長期間になると民間のヘリコプターや地元山岳会員にも協力してもらうようになります。警察や消防は無料(税金で賄われる)ですが、

民間のヘリコプターは1時間45万円から、

山岳会員には3~5万円程度の日当が必要になり、

捜索に数百万円以上の費用が本人や家族に請求されることがあります。

====================