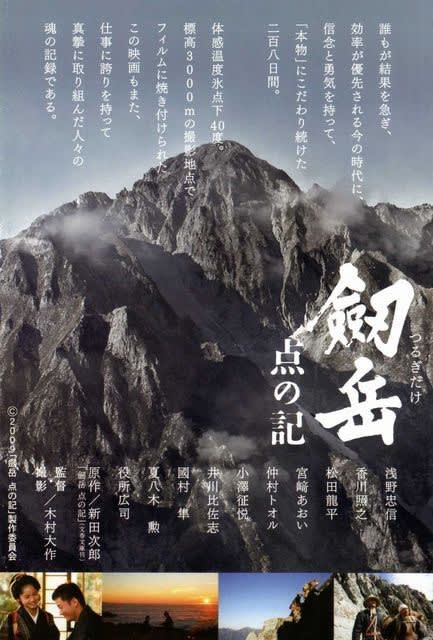

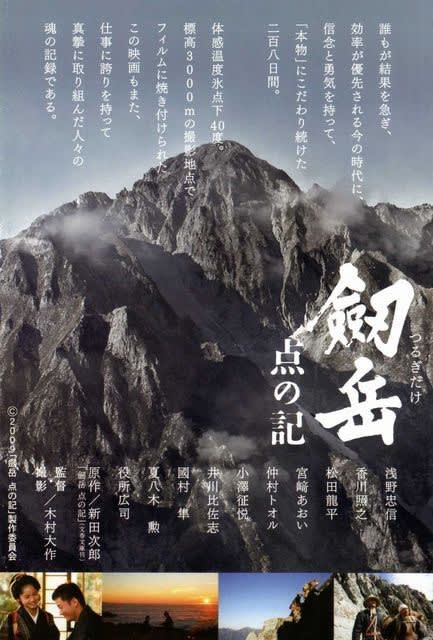

剱岳 点の記

★★★★★

劒岳 点の記』(つるぎだけ てんのき)は、新田次郎の小説、およびこれを原作とした日本映画

監督

木村大作

脚本

木村大作

菊池淳夫

宮村敏正

製作総指揮

生田篤

出演者

浅野忠信

香川照之

松田龍平

仲村トオル

宮崎あおい

井川比佐志

夏八木勲

役所広司

音楽

池辺晋一郎

撮影

木村大作

編集

板垣恵

明治39年、陸軍参謀本部陸地測量部の測量手、柴崎太郎は、国防のため日本地図の完成を急ぐ陸軍から、

最後の空白地点である剱岳の初登頂と測量を果たせ、との命令を受ける。

立山連峰にそびえ立つ剱岳は、その険しさから多くの者が挑みながら誰一人登頂を極められずにきた未踏峰の最難所であった。

そこで、山麓の山案内人とともに測量に挑んだ男たちは山岳信仰から剱岳を畏怖する地元住民の反発、

ガレ場だらけの切り立った尾根と悪天候・雪崩などの厳しい自然環境、日本山岳会との登頂争い、

未発達な測量技術と登山装備など様々な困難と戦いながら測量を行う。

測量後には、陸軍の面子という重いプレッシャーがのしかかる。

【点の記とは】

地図を作る時に基準となる場所に埋められた標石を三角点と言う。

それを記録した日記である。

三角点の距離・方位・高さを測量することで正確な地図を作ることができる。

現在、その数は約10万6000箇所

その設置は全て、ただ地図を作る為だけに命をかけた測量士が先頭に立って道を開くことでなされた。

山岳測量のシーンは、「これは撮影ではなく『行』である」「厳しい中にしか美しさはない」

「誰かが行かなければ道はできない」を基本方針とし、

明治の測量官の目線や感覚を大切にするため、空撮やCG処理に頼らず、

多賀谷治をはじめとする立山ガイドの支援のもと、積雪期には体感温度が氷点下40度にも達する立山連峰や剱岳で山小屋やテントに泊まりこみながら明治の測量官が登った山に実際に登って当時の足跡を再現するなど、長期間をかけ丁寧に撮影を行っている。

立山連峰の山々は絶景で山岳測量のシーンは圧巻の一言。

『誰かが行かなければ道はできない』と人間模様しっかり描いている。

『人は何故山に登るのか そこに山があるから』

理屈でも哲学でもなく、

自然に囲まれた壮大な景色を眺めることは、心のリフレッシュになるのは確かだ。

美しくて、厳しい自然の前では、自分が小さく見える、悩み辛さもちっぽけに感じられる、

人は生かされているのだと思わされる大きな力を持っているとつくづく思う。

使用されているクラシックのビバルディの『四季』がいい。

ちなみに、「夏」が好きだ。

仕上げ段階でも使用するクラシック音楽は既存音源の二次使用ではなく、仙台フィルハーモニー管弦楽団による生音での演奏が使用された。