「広重摺りの極」展を鑑賞した。

平日にも関わらず、大混雑。

たくさん並んでる行列の最後尾に並んだが、進まない、なんか様子がおかしい。

で、分かった、行列は3つある。

・入館チケットを買う列。

自販機での購入はガラ空、自販機でチケットを購入。

係のお姉さんから時間整理券を受け取る。

有人窓口は10人位並んでる。

・整理券に記載の指定時間になるまで並ぶ列。

たくさん、200人~300人位並んでた。

最初、間違ってココに並んだ。

・美術館ミュージアムショップの会計を並ぶ列。

20~30人並んでた。

なんだ、かんだで、やっと入館。

美術館の館内にトイレはない。

入館前に済ませておくこと。

撮影禁止

館内は撮影禁止だが、ごく一部だけ撮影可になってる。

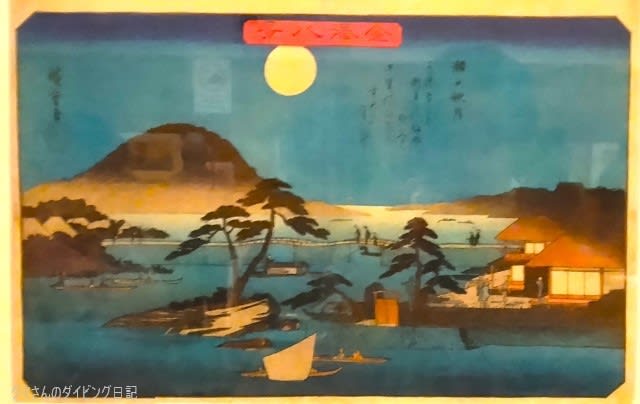

金沢八景、瀬戸秋月

写真撮影可。

横浜市金沢区にある瀬戸神社付近らしい。

広重ブルーと呼ばれる青色の使い方が印象的。

「プルシアンブルー」とも呼ばれるこの青色絵具は、ドイツで発見され、その地名をとって「ベルリン藍」、

省略して「ベロ藍」と呼ばれるようになったらしい。

1700年代、江戸時代、日本に入ってきた。

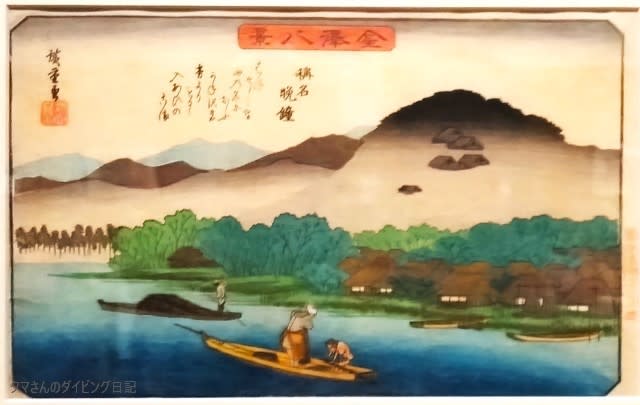

金沢八景、称名晩鐘

写真撮影可。

横浜市金沢区にある称名寺(しょうみょうじ)の鐘の響きが伝わってきそうな絵。

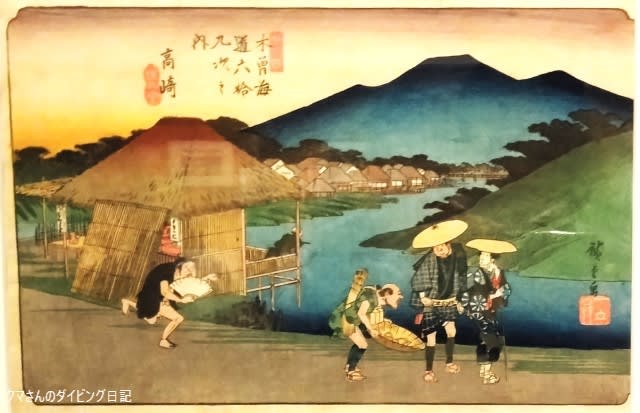

木曽海道六拾九次之内、高崎

写真撮影可。

木曽海道シリーズは広重40歳台の時の作品。

正面の山は赤城山か榛名山。

烏川と碓氷川の合流地点。

左側の茶店の方向から黒っぽい上着の裸足の男が手を差し出しながら駆けてくる。

裸足なので川越人足か船頭。

夫婦の前で笠を差し出してるのは何かくれと言ってるのかも。

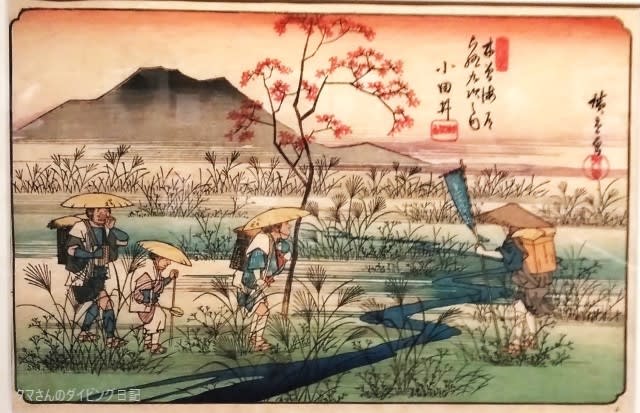

木曽海道六拾九次之内、小田井

写真撮影可。

紅葉の木、すすきらしき植物から秋かな。

左の男性は手を口にあてて疲れた様子。

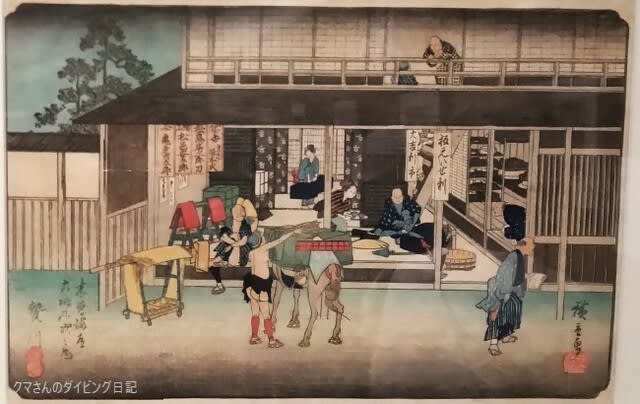

木曽海道六拾九次之内、贄川(にえがわ)

写真撮影可。

贄川(にえがわ)って、長野県の塩尻のことらしい。

右に立ってる台帳らしき物を持ってるのは宿役人。

中央で馬から荷を下ろす人。

宿の看板に「板元いせ利」「大吉利市」などと書かれてるけど、

この浮世絵の版元、スポンサー、彫師、摺師など制作スタッフの名前。

宣伝を兼ねた、現在でいうエンドロールのようなもの。

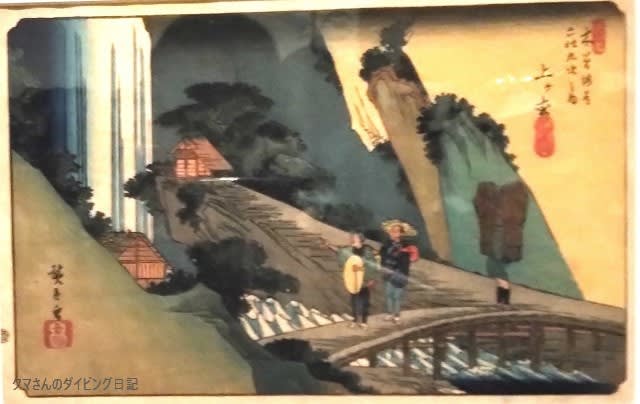

木曽海道六拾九次之内、上ヶ松(あげまつ)

写真撮影可。

中山道の上松宿(あげまつじゅく)

橋の上から滝を眺める二人の旅人と、滝に無関心に柴を担いで通り過ぎる土地の人。

ピントがボケてしまった。

木曽海道六拾九次之内、中津川

写真撮影可。

背景の山が恵那山。

集落が中津川宿。

雨の中を歩く武士。

これもピンボケ。

木曽海道六拾九次之内、大久手(おおくて)

写真撮影可。

大久手は中山道の47番目の宿場。

現在の岐阜県瑞浪市。

芝を担いだ二人の左の岩は、母衣(ほろ)岩(母衣石)で、

母衣とは、鎧(よろい)の背に付けて飾りとし、時に流れ矢を防いだものとのこと。

撮影はここまで

ここから写真撮影不可。

300点位ある展示の内、撮影可は10点位だった。

1つ1分としても全部見るのに、300分、5時間。

1つ30秒としても、150分、2時間30分。

時間に余裕をもって鑑賞した方が良い。

16階屋上庭園

16階の屋上庭園は無料なので、おすすめの休憩スポット。