※2023.03.13更新 第13弾、第16弾として配布開始されたマンホールカード2種類、デザイン蓋(親子蓋含む)3枚、規格模様の蓋5枚、小型蓋2枚を追加し、その2.公共下水道・小型マンホール蓋他および上水道関係他から公共下水道・小型マンホール蓋を移動しました。

※2020.03.29更新 「武蔵野の森公園」に沿った歩道に設置された「ふちゅこま」のロードレースバージョン1種類を追加しました。

府中市の経緯は、明治22年に市域東部の8村が合併して多磨村に、西部3村が合併して西府村になります。また、明治26年に府中駅が名称を変えずに町制施行により府中町となります。その後、昭和29年4月1日府中町、多磨村及び西府村の1町2村が合併し東京都内の市部で6番目の市となり、現在に至っています。

府中市は、東京都のほぼ中央に位置し、副都心新宿から西方約22キロメートルの距離にあります。地勢は、東西8.75キロメートル、南北6.70キロメートル、総面積29.43平方キロメートルです。行政区画でいうと、北は国分寺市・小金井市、東は調布市、南は多摩市・稲城市、西は国立市・日野市に接しています。人口は、令和2年2月1日現在で26.0万人強、世帯数は12.6万世帯強です。

南端に多摩川が流れ、ここから北へ約1.7キロメートルにわたって平坦地が広がり、これより東西に走る高さ約6メートルから7メートルの崖線から北へ約2.5キロメートルにわたって立川段丘が広がっています。

市章は、府中の「ふ」と「中」を組み合わせて、市民相互のまどかな結びつきを表現しています。中央には、多摩川の清流をかたどり、市の将来の永遠なる発展を象徴しています。(昭和29年8月7日制定)

市の花は「ウメ」、市の木は「ケヤキ」、市の鳥は「ヒバリ」です。(以上は、府中市HPより)

前置きはここまでとし、マンホール蓋の整理に入ります。

府中市の下水道は、区域により北多摩一号処理区と野川処理区の2系統に分かれるようですが、区域の多くは北多摩一号処理区で処理されています。2つの処理区内の多くは汚水・雨水を一緒に排水する合流方式を採用していますが、処理区内でも汚水・雨水を別系統で排水する分流方式の区分もあるようです。

北多摩一号処理区は、府中市にある北多摩一号水再生センターで処理し多摩川に放流しています。一方、野川処理区は大田区の森ヶ崎水 再生センターで処理し東京湾に放流しています。

それでは、マンホール蓋の整理です。

最初は、令和2年3月21日から設置された新しいデザイン蓋です。

東京都が実施する「デザインマンホール蓋設置・活用等推進事業」と連携し、府中にゆかりのある漫画「ちはやふる」のキャラクター7種類、府中市マスコットキャラクター「ふちゅこま」2種類、府中観光協会イメージキャラクター「古都見ちゃん」1種類、ラグビーワールドカップ2019公式マスコット「レンジー」1種類の11種類です。

前置きはここまでとし、マンホール蓋の整理に入ります。

府中市は、2022年1月15日に第16弾として2種類目となるマンホールカードの配布を始めました。

(2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

カード裏面のデザインの由来は以下の通りです。

漫画「ちはやふる」の登場人物で、主人公の「綾瀬千早」と、幼馴染の「真島太一」が、府中のシンボル「馬場大門のケヤキ並木」に佇むデザインです。 「ちはやふる」は、末次由紀氏原作の競技かるたを題材にした人気少女漫画です。千早と太一がともに青春を過ごす舞台は、府中市がモデルとなっており、作品の聖地のひとつとされています。 作者の描きおろしであるこちらのデザインは、府中市でしか見ることができません。マンホールが設置されている並木道は国の天然記念物にも指定されており、季節によって様々な表情を見せてくれます。

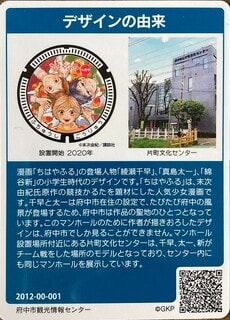

こちらは、2020年12月17日に第13弾として配布開始したマンホールカードです。

(2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

カード裏面のデザインの由来は以下の通りです。

漫画「ちはやふる」の登場人物「綾瀬千早」、「真島太一」、「綿谷新」の小学生時代のデザインです。 「ちはやふる」は末次由紀氏原作の競技かるたを題材にした人気少女漫画です。 千早と太一は府中市在住の設定で、たびたび府中の風景が登場するため、府中市は作品の聖地のひとつとなっています。 このマンホールのために作者が描きおろしたデザインは、府中市でしか見ることができません。 マンホール設置場所付近にある片町文化センターは、千早、太一、新がチーム戦をした場所のモデルとなっており、センター内にも同じマンホールを展示しています。

こちらの蓋は、漫画「ちはやふる」の登場人物が描かれたデザインカラーの合流蓋です。

・片町文化センター付近の歩道(片町2丁目17番地先)

こちらは、第13弾のマンホールカードの座標軸に設置されているカラー蓋です。

「綾瀬千早」、「真島太一」、「綿谷新」の小学生時代のデザインです。

こちらは、片町文化センターの館内展示蓋です。

・片町文化センター付近の歩道(片町2丁目20番地先)

「真島太一」と「綿谷新」のデザインです。二人は小学生時代からのライバルです。

・下河原緑道と旧甲州街道の交差点付近(宮西町5丁目11番地先)

主人公「綾瀬千早」のデザインです。幼馴染の真島太一とともに、瑞沢高校かるた部を創設しました。

・上記蓋から少し下った下河原緑道内(宮西町5丁目11番地先)

「西田優征」と「駒野勉」のデザインです。主人公と同じ、瑞沢高校かるた部に所属しています。

・上記蓋から少し下った下河原緑道内(宮西町5丁目12番地先)

「大江奏」のデザインです。主人公の綾瀬千早と同じ、瑞沢高校かるた部に所属しています。

・上記蓋から少し下った下河原緑道内(宮西町5丁目26番地先)

「真島太一」のデザインです。主人公の綾瀬千早とともに、瑞沢高校かるた部を創設しました。

・けやき並木通り(宮町1丁目41番地先)

こちらは、第16弾のマンホールカードの座標軸に設置されているカラー蓋です。

主人公の「綾瀬千早」と、幼馴染の「真島太一」が、府中のシンボル「馬場大門のケヤキ並木」に佇むデザインです。

次は、府中観光協会のマスコットキャラクター「古都見ちゃん」のデザイン蓋です。

・けやき並木通り(宮町1丁目41番地先)

チャーミングな古代ヘアーは、その昔、府中が古代武蔵国の中心地であったことに由来しています。

こちらは、ラグビーワールドカップ2019の公式マスコット「レンジー」のデザイン蓋です。

・けやき並木通り(宮町1丁目41番地先)

府中市はこの大会でイングランド、フランス、南アフリカのキャンプ地となりました。

こちらは合流蓋です。

こちらは、デザインは全く同じですが汚水蓋です。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは、府中市マスコットキャラクター「ふちゅこま」のロードレースバージョンです。

東京2020オリンピックの自転車競技ロードレースで、府中市にある武蔵野の森公園がスタート地点になることにちなんだデザインです。

・けやき並木通り(宮西町1丁目6番地先)

ふちゅこまは、大國魂神社が所蔵する国指定重要文化財の木造狛犬をベースに、市の木「けやき」や市の花「梅」、市の鳥「ひばり」をデザインに取り入れています。

こちらは合流蓋です。

こちらの「ふちゅこま」のロードレースバージョンは、「武蔵野の森公園」に沿った歩道にもう1種類が設置されるようですが、私が周った3月21日にはまだ設置されていませんでした。

改めて、28日に出かけて見ると設置されていましたが、途中から降り出した雨と風で蓋の上は散った桜の花が満開でした。

こちらは汚水蓋です。

次は、以前から設置されているデザインマンホール蓋です。

デザインは、市の花「ウメ」、市の木「ケヤキ」、市の鳥「ヒバリ」の3種類があります。

最初は、市の花「ウメ」を全面に描いた合流蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは、「郷土の森公園」内で見つけたノンカラー蓋です。

こちらは雨水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは汚水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

次は、市の木「ケヤキ」をデザインした蓋です。

こちらはカラー蓋ではありませんが「青」色に塗られている雨水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらもカラー蓋ではありませんが「茶」、「黄」色に塗られている合流蓋です。

(2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

以降は、ノンカラー蓋です。

こちらは雨水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは汚水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは合流蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは上記蓋よりも新しく設置された蓋です。スリップ防止機能が考慮されているようです。

こちらは汚水蓋です。

こちらは合流蓋です。

左は白色にコーティングされています。

次は、市の鳥「ヒバリ」をデザインした蓋です。

こちらはカラー蓋ではありませんが「青」色に塗られている雨水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらはカラー蓋ではありませんが「茶」色に塗られている汚水蓋です。

以降は、ノンカラー蓋です。

こちらは雨水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは汚水蓋です。

こちらは合流蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは親子蓋です。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは上記蓋よりも新しく設置された蓋です。スリップ防止機能が考慮されているようです。

こちらは雨水蓋です。

こちらは、市の鳥「ヒバリ」の親と巣立ち前の子2羽がデザインされています。

こちらは、カラーの雨水蓋です。

こちらはノンカラー蓋です。

枠に模様があります。

こちらは、カラーの合流蓋です。

枠に模様があります。

以降は、規格模様と呼ばれるマンホール蓋です。

はじめは、JIS規格模様の蓋です。

こちらは、用途記載のない蓋です。

(2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは、上部に「M」の文字があります。

こちらは雨水蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは汚水蓋です。

(2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは枠に模様があります。

こちらは合流蓋です。

こちらは枠に模様があります。

こちらは、亀甲模様の蓋です。

こちらは用途記載がありません。

こちらは、Φ900の雨水蓋です。

こちらは角型の蓋です。

次は、スリップ防止模様の蓋です。

こちらは雨水蓋です。

こちらは、製造メーカーの記号(左:日之出水道機器㈱、右:虹技㈱)が上部に入っています。

こちらは汚水蓋です。

こちらは、製造メーカーの記号(左:日之出水道機器㈱、右:虹技㈱)が上部に入っています。

こちらは合流蓋です。

こちらは、製造メーカーの記号(左:日之出水道機器㈱、右:虹技㈱)が上部に入っています。

こちらは、上部に日本鋳鉄管㈱の記号が入っています。

こちらは、グレーチング(格子)型の蓋です。

こちらは、コンクリート製の蓋です。

こちらの蓋には用途記載がありません。

こちらの蓋には「雨水」の文字があります。

こちらは、コンクリート製の合流蓋です。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは、インターロッキング型の合流蓋です。

こちらは、平行四辺形が組み合わされた模様の蓋です。

こちらは用途記載がありません。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは雨水蓋です。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

以降では、公共下水道関係の小型マンホール蓋を整理します。

こちらは、市のイメージアップ活動の一環として、平成3年より市のシンボルマークとして使用を開始した「木のマーク」が描かれています。

豊かな自然と緑のみずみずしさ、さわやかさを樹木の形で表し、その中心に多摩川の流れを曲線シルエットで表現したもので、こちらのデザインの蓋は平成11年頃から設置時期されているようです。

順番に雨水蓋、汚水蓋、合流蓋です。

次は、亀甲模様の蓋です。

こちらは、「茶」色にコーティングされた蓋です。

こちらは用途記載がありません。

こちらは、ノンカラー蓋です。

こちらは雨水蓋です。

こちらは汚水蓋です。

こちらは合流蓋です。

こちらは浸透蓋です。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは、他自治体でも見かける模様の蓋です。

こちらは用途記載がありません。

こちらは雨水蓋です。

こちらは汚水蓋です。

こちらは合流蓋です。

(2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらは、コンクリート製の蓋です。

こちらは用途記載がありません。

こちらには「汚水」の文字があります。

こちらは用途記載のない角蓋と「雨水」と書かれた蓋です。

こちらは側溝の枡蓋です。

こちらは用途記載がありません。

こちらは、コンクリート製の雨水枡と汚水枡の蓋です。

こちらの蓋には「用水」と書かれています。

府中用水や府中用水から枝分かれした用水路の暗渠部分に設置されていました。 (2023.03.13追加)

(2023.03.13追加)

こちらの蓋は、下川原緑道に辿って散策した時に撮っているようです。

以上で、その1.公共下水道関係の整理は終了です。

その2.では、上水道関係他の蓋を整理します。

(2023.03.11追加)

(2023.03.11追加)

(2023.02.14追加)

(2023.02.14追加)

(2022.03.15追加)

(2022.03.15追加) (2022.03.15追加)

(2022.03.15追加)

(2023.02.11追加)

(2023.02.11追加)

(2022.04.02追加)

(2022.04.02追加)

(2022.04.02追加)

(2022.04.02追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.02.11追加)

(2023.02.11追加)

(2023.02.11追加)

(2023.02.11追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加) (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加) (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2022.04.02追加)

(2022.04.02追加) (2022.04.02追加)

(2022.04.02追加) (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加2)

(2023.03.10追加2)  (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加) (2022.04.02追加)

(2022.04.02追加) (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)  (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2022.04.02追加)

(2022.04.02追加) (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2022.04.02追加)

(2022.04.02追加)

(2023.03.10追加2)

(2023.03.10追加2) (2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2023.03.10追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加) (2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加) (2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加) (2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.09追加) (2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.09追加) (2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加)

(2022.03.10追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.09追加2)

(2023.03.09追加2) (2023.03.09追加)

(2023.03.09追加)

(2023.03.07追加2)

(2023.03.07追加2)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加) (2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加2)

(2023.03.07追加2)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加) (2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)

(2023.03.07追加)