伊勢、長野、伊豆半島、箱根、掛川花鳥園の旅 ・パート5 ご朱印めぐり。

今回の旅で、9社1寺を周りました。

伊勢神宮内宮、伊勢神宮下宮、二見興玉神社、元善光寺、

諏訪大社下社春宮、諏訪大社下社秋宮、諏訪大社上社前宮、諏訪大社上社本宮、

伊古奈比咩命神社(白濱神社)、三嶋大社を周りました。 お供のぶたたの御朱印帳

お供のぶたたの御朱印帳

最初のページに伊勢神宮(内宮・下宮)のご朱印を頂きます。

最初のページを伊勢神宮とのルールはありませんが、

新しい御朱印帳の場合「最初のページはどうされますか?」と聞かれることが多いです。

日本で一番権威があり由緒も一番古く日本の総氏神の神社なので、

ぶたたの御朱印帳には最初にご記帳して頂きました。

伊勢神宮の参拝は外宮から内宮の順にお参りするのがならわしだそうです。

神宮の祭典は「外宮先祭」といって、まず外宮で祭儀が行われるならわしがあります。

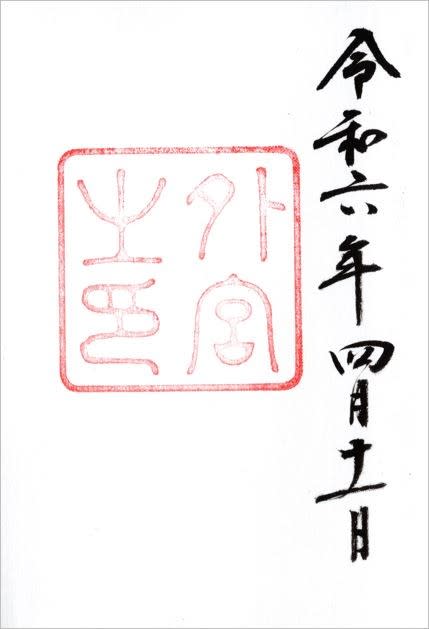

また、内宮は右側通行、下宮は左側通行です。 伊勢神宮下宮 豊受大神宮(いせじんぐうげぐう とようけだいじんぐう) 伊勢市豊川町

伊勢神宮下宮 豊受大神宮(いせじんぐうげぐう とようけだいじんぐう) 伊勢市豊川町

外宮は正式には豊受大神宮といいます。

125社からなる神宮の2つの御正宮の1つで、食と産業の神様・豊受大御神が御祭神です。

内宮の天照大御神の食事を司る神様として、今から約1500年前にこの地にご鎮座されました。

天照大御神をはじめとする神々に御食事を捧げる「日別朝夕大御饌祭」という神事は、一日も欠かさず毎日1回行われています。

火除橋 この橋の先が神域となります。

火除橋 この橋の先が神域となります。

杉に竹が巻かれているのは、参拝の参拝の記念に杉の皮を持って帰られる方がいたため、対策として竹が巻かれたようです。

また参拝者の衣類で擦れて傷まないようにするためとか。

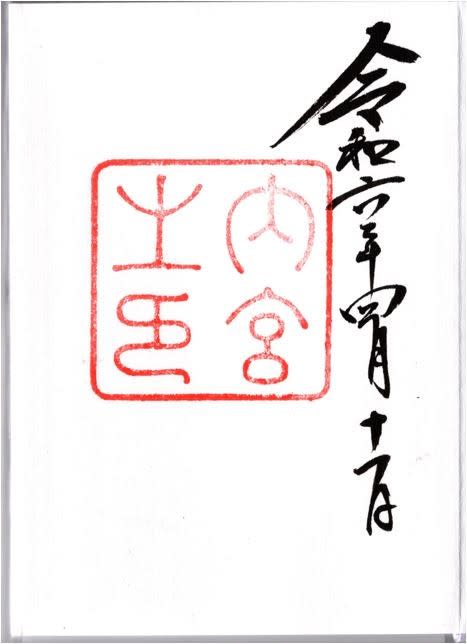

シンプル・・・ですね。 伊勢神宮内宮 皇大神宮(いせじんぐうないくう こうたいじんぐう) 伊勢市宇治館町

伊勢神宮内宮 皇大神宮(いせじんぐうないくう こうたいじんぐう) 伊勢市宇治館町

内宮は正式には皇大神宮といいます。

御祭神は、皇室の祖先神であり、日本人の総氏神としてあがめられる天照大御神(あまてらすおおみかみ)です。

天照大御神は太陽にもたとえられ、約2000年前にこの地にご鎮座されました。

今から2000年前、皇位のしるしとして受け継がれる三種の神器の一つである八咫鏡をご神体として伊勢の地にお祀りし、

国家の守護神として崇める伊勢信仰は平安末期より全国に広がりがみられました。

現在でも全国の神社の本宗として特別に崇敬を集めます。 宇治橋

宇治橋

五十鈴川にかかる宇治橋は内宮の入口です。日常の世界から神聖な世界を結ぶ架け橋といわれます。

宇治橋上流の木除杭(きよけぐい)

宇治橋上流の木除杭(きよけぐい)

五十鈴川の増水や氾濫の際に、上流から流れてくる流木が宇治橋の橋脚へあたることを防ぎ、

橋を守る役目があります。

⼿⽔舎・御⼿洗場

⼿⽔舎・御⼿洗場

五十鈴川の流れは清らかさの象徴で、御手洗場では手水舎と同じようにお清めができます。

内宮神楽殿

内宮神楽殿

宇治橋から正宮に至る参道の中間地点、左側にある銅板葺の建物です。ご祈祷や、お神札・お守り・御朱印などを受けられます。

伊勢神宮内宮・皇大神宮(いせじんぐうないぐう・こうたいじんぐう) 伊勢市宇治館町

伊勢神宮内宮・皇大神宮(いせじんぐうないぐう・こうたいじんぐう) 伊勢市宇治館町

御正宮の白い布は御幌といいます。神宮の正殿は四重の垣根に囲まれ大切にお守りされていますが、

門を開いたときに、正面が直接見えないように御幌を掛けています。

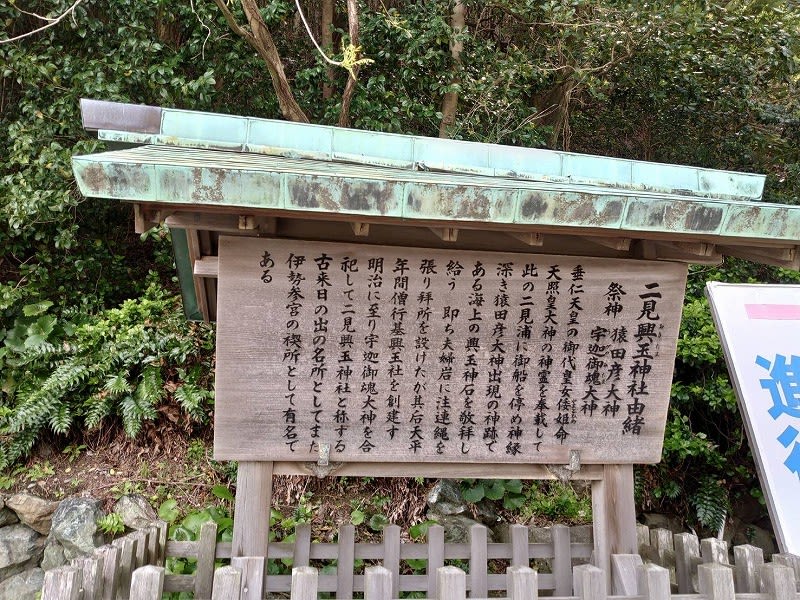

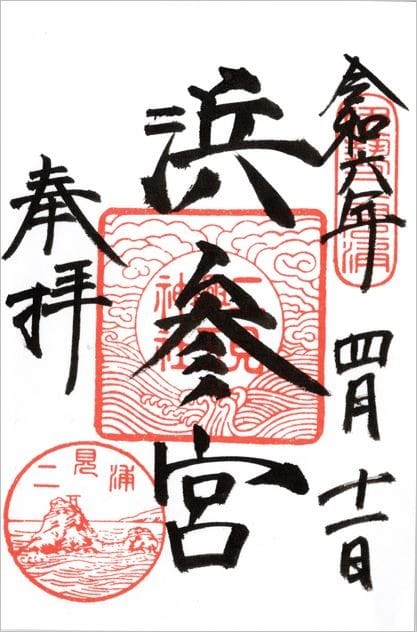

二見興玉神社 伊勢市二見江

二見興玉神社 伊勢市二見江

御祭神は猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)。縁結び・夫婦円満・交通安全などにご利益のある神社。

正面に見える夫婦岩は、沖合約700m先に鎮まる猿田彦大神縁りの霊石「興玉神石」と、日の大神を遙拝するための鳥居とみなされています。

古くより神宮参拝の前に二見浦の海水で心身を清める禊をする「浜参宮」という習わしがありました。

猿田彦大神のお使いとされる二見蛙(無事にかえる、貸したものがかえる)が多数奉納されています🐸

直書きは、こちらの神社のオリジナル朱印帳を購入した人のみ。

持参の御朱印帳には書いてもらえませんでした

持参の御朱印帳には記帳しない・・って初めてでした。

ゆえに、書きおきになりました。残念。

元善光寺 長野県飯田市座光寺

元善光寺 長野県飯田市座光寺

今から約千四百年前 推古天皇十年に、本多善光公によって開かれました。

長野善光寺の開山本多善光公の誕生地でご本尊様が最初にあったことから「元善光寺」と呼ばれています。

古来より元善光寺と長野市善光寺の両方お詣りしなければ片詣りと云われています。

お戒壇巡り

お戒壇巡り

御本堂の外陣より、履物を履いたままでをお詣りが出来ます。

お戒壇巡りとは、仏様の胎内巡りともいい、暗闇の中を手すりをたどって進み、

御本尊様の真下に位置する開運の錠前(仏具の独鈷の形)に触れていただくことで

御本尊様とより深い御縁を結んでいただくものです。

平和の鐘

平和の鐘

一度詣れよ元善光寺 善光寺だけでは片詣り。

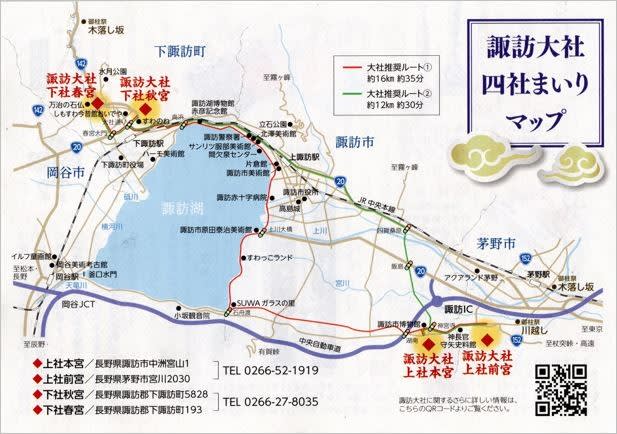

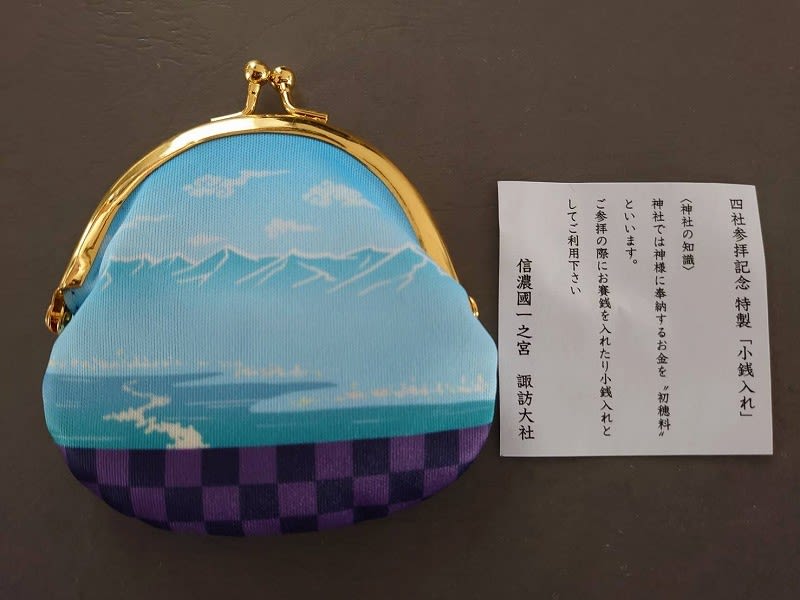

信濃國一之宮 諏訪大社 四社詣り

信濃國一之宮 諏訪大社 四社詣り

全国各地に1万以上ある諏訪神社の総本社として知られる「諏訪大社」。

長野県にある諏訪湖の周辺に鎮座する上社前宮・本宮、下社秋宮・春宮を四社といいます。

御祭神は

前宮: 八坂刀売神(やさかとめのかみ)、本宮 建御名方神(たけみなかたのかみ)

春宮、秋宮は:建御名方神(たけみなかたのかみ)、八坂刀売神、八重事代主神(やえことしろぬしのかみ)。

諏訪湖の南側に上社前宮・本宮、北側に下社春宮・秋宮が鎮座しています。

かつての諏訪湖は水位が高く、上社と下社が湖畔に位置していたともいわれています。

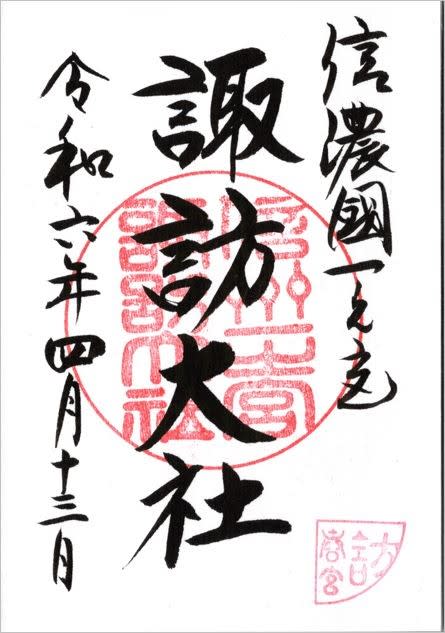

諏訪大社下社春宮(すわたいしゃ しもしゃはるみや) 長野県諏訪郡諏訪町

諏訪大社下社春宮(すわたいしゃ しもしゃはるみや) 長野県諏訪郡諏訪町

春宮は下社最初の鎮座地であると伝えられ、杉の古木をご神体としています。

幣拝殿と片拝殿は国の重要文化財に指定されており、毎年2月1日には秋宮より

神様をお迎えする遷座祭が行われます。

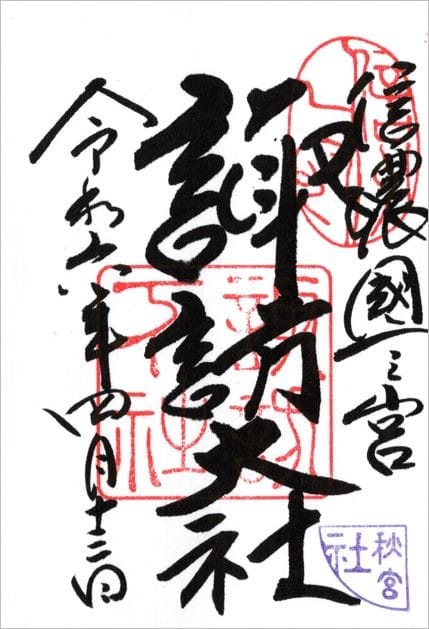

伊勢神宮下社秋宮(すわたいしゃ しもしゃ あきみや) 諏訪郡下諏訪町

伊勢神宮下社秋宮(すわたいしゃ しもしゃ あきみや) 諏訪郡下諏訪町

4宮ある諏訪大社の一つでイチイの古木をご神体としています。

三方切妻造りの神楽殿、幣拝殿は国の重要文化財に指定されています

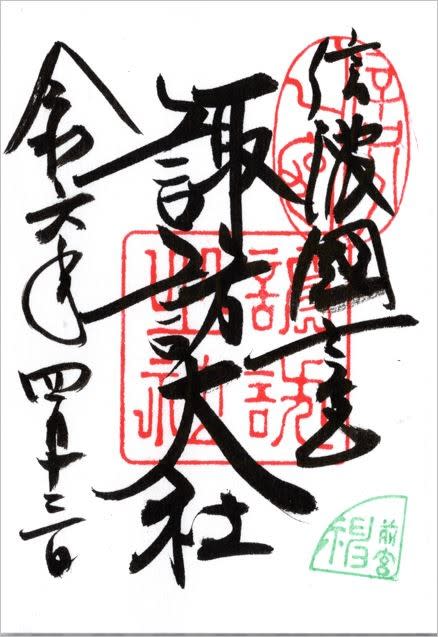

諏訪大社上社本宮(すわたいしゃうえしゃ ほんみや) 諏訪市中州宮山

諏訪大社上社本宮(すわたいしゃうえしゃ ほんみや) 諏訪市中州宮山

本殿を持たない諏訪造りの代表的な建造物で、建物も4社の中で一番多く残っているのがここ本宮。

守屋山をご神体としています。

薙鎌(なぎかま)

薙鎌(なぎかま)

御柱祭で使う柱をみたてる「式年薙鎌打ち神事」。その神事で木に打ち込まれる時に使われます。

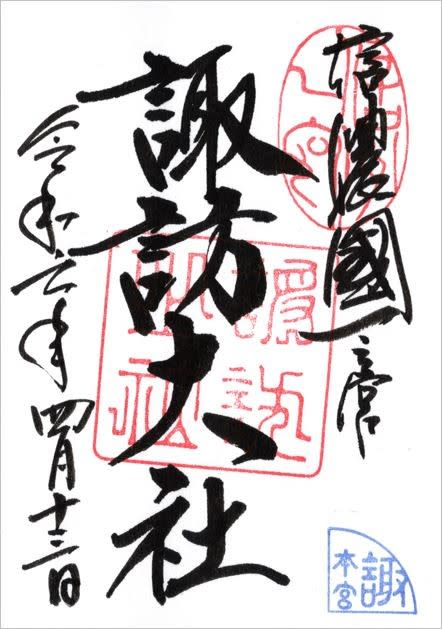

諏訪大社上社前宮(すわたいしゃうえしゃ まえみや) 茅野市宮川

諏訪大社上社前宮(すわたいしゃうえしゃ まえみや) 茅野市宮川

諏訪大社のご祭神である建御名方神(たけみなかたのかみ)が最初に居を構えた地といわれ、

諏訪信仰発祥の地ともいわれています。現在の本殿は、昭和7年に伊勢神宮式年遷宮の際に

下賜された古材を使って建てられました。

御柱祭

御柱祭

7年に一度、遥か昔からこの諏訪の地で寅と申の年に執り行われる神事「式年造営御柱大祭」。

宝殿の造り替え、そして御柱を選び、山から曳き、境内に建てる一連の神事は通称「御柱祭」と呼ばれ、

諏訪大社の中でも最大にして最も重要な神事とされています。1200年以上も連綿と受け継がれ、

諏訪6市町村の氏子たちが奉仕する御柱祭は、諏訪の誇り高き伝統文化でもあります。

次の開催は2028年の春。 ご朱印を頂く時の番号札

ご朱印を頂く時の番号札

四社参拝の記念の小銭入れ頂きました。

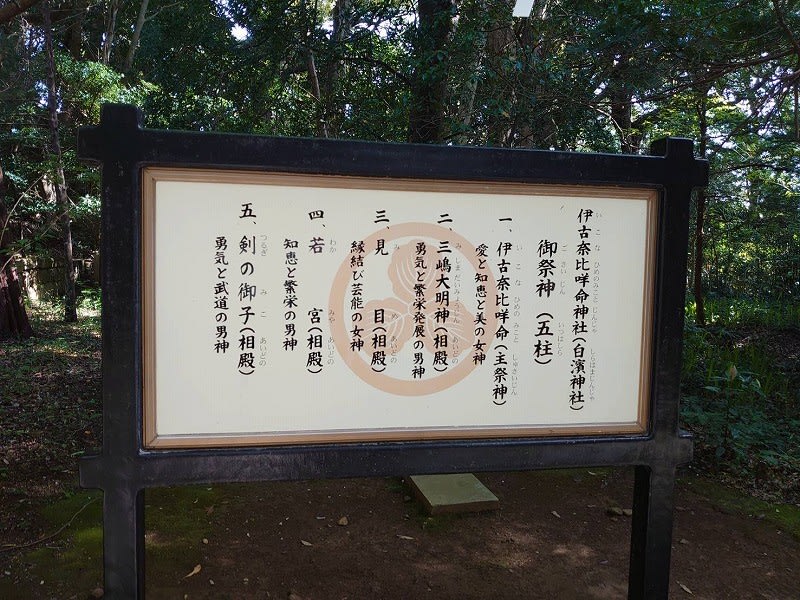

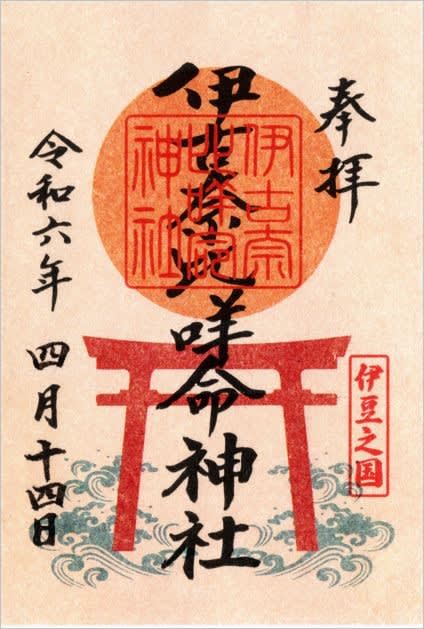

白濱神社(伊古奈比咩命神社いこなひめのみことじんじゃ) 静岡県下田市白浜

白濱神社(伊古奈比咩命神社いこなひめのみことじんじゃ) 静岡県下田市白浜

ご祭神:伊古奈比命(いこなひめのみこと) 三嶋大明神(みしまだいみょうじん)

見目(みめ)、若宮(わかみや)、剣の御子(つるぎのみこ)

御祭神、三嶋大明神は今から2400年前、見目、若宮、剣の御子と共に南方より黒潮に乗って北上し、

伊豆の白浜に上陸しました。富士の大神様より伊豆の土地を譲って頂き、南伊豆の下賀茂より后神として伊古奈比命を迎え、

白浜に鎮まり、後に伊豆七島を造られた神様です。

西城秀樹さんが結婚式をあげられたそうです。

薬師の柏槙(御神木)

薬師の柏槙(御神木)

推定樹齢2000年と言われています。樹幹は2.5メートル程のところで3本に分かれ南側の2本は枯れています。

北側の1本は現在もこんもりとした葉が茂っています。御神木の幹の中には薬師如来像が納められています。

本殿への道は地味にきついです。

この絶景スポットの鳥居の下で、10分以上たたずむ夫婦。迷惑です。

なんで、そこで語り合う必要あるのよ。全く

注意しようと鼻息荒く(息も切れ切れ)登り始めたら、やっと離れた。

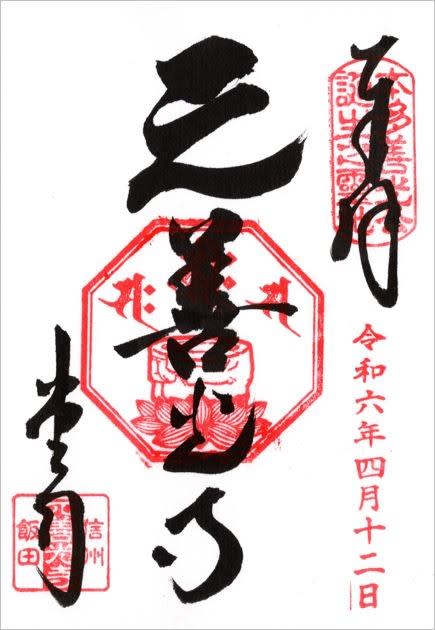

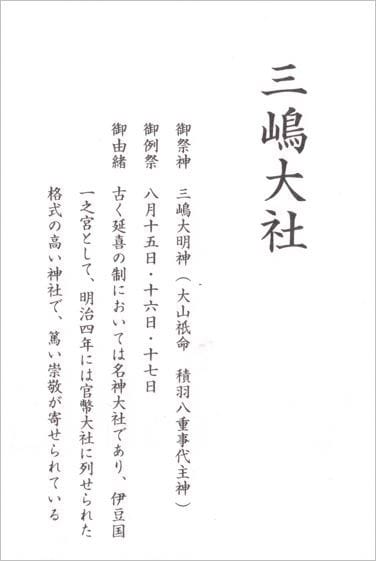

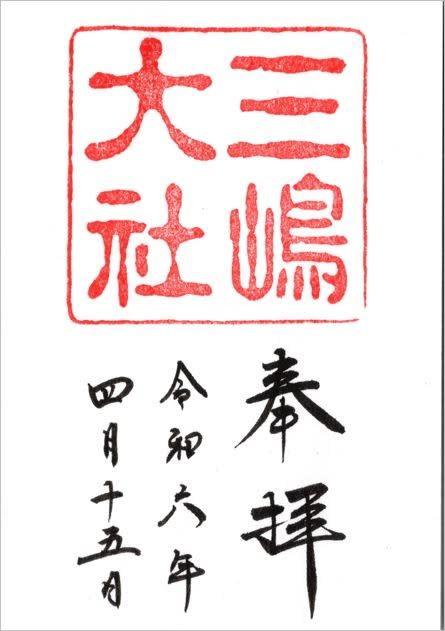

三嶋大社 静岡県三島市大宮町

三嶋大社 静岡県三島市大宮町

ご祭神:大山祇命(おおやまつみのみこと)、積羽八重事代主神(つみはやえことしろぬしのかみ)

御二柱の神を総じて三嶋大明神[みしまだいみょうじん]と称しています。

古くより三島の地に鎮座し、富士火山帯根元の神、伊豆国魂の神、国土開発経営の神として信仰されています。

樹齢1200年の金木犀

樹齢1200年の金木犀

頼朝腰掛石・北条政子腰掛石

頼朝腰掛石・北条政子腰掛石

源頼朝は三嶋大社の参拝の際、境内にある椅子に似た形の石に腰掛けて休んだと伝えられることから、

頼朝の腰掛け石といわれるようになりました。隣に、頼朝の妻政子の腰掛け石もあります。

いっぱいのご利益を授かってきました

長い長い記事を読んで頂きありがとうございました

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます