さあ、今回は長いシリーズの最終回。各回のサマリーはこちら

1日目 真の患者中心のケアとは心がけているでは不十分

2日目 医療職は全知全能でも神でもない

3日目 人間は誰しも主体性を持っている

4日目 患者の理解力を高める因子1-患者家族がリラックスできる環境づくり

5日目 患者の理解力を高める因子2-ヒエラルキーを避ける努力

6日目 患者の理解力を高める因子3- Trauma Informed Practice

7日目 患者の理解力を高める因子4- 医療者側のスキル1- 一方的な情報伝達を避ける

8日目 患者の理解力を高める因子5- 医療者側のスキル2- Behavior Change セオリーに基づくスキルを身につける

9日目 患者の理解力より重要なもの- 患者の行動の背景

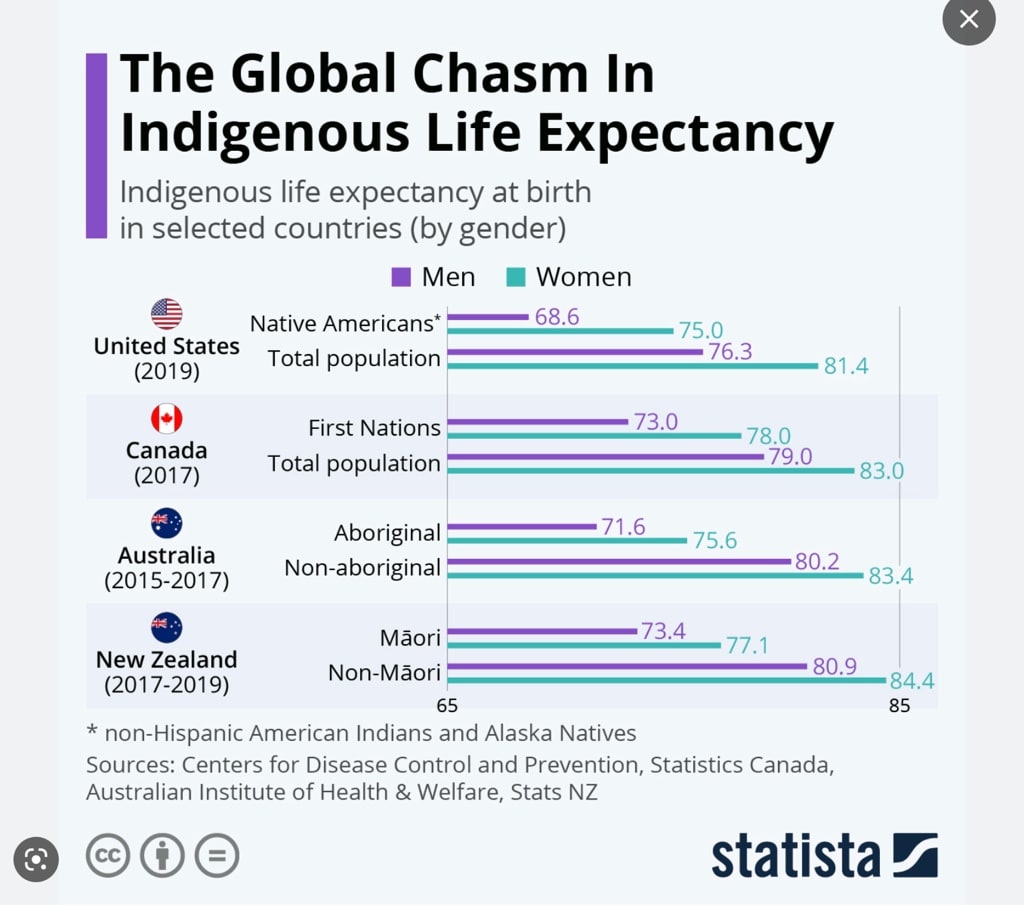

米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドは移民の国。そして先住民族が抑圧された国。健康格差は先住民族とヨーロッパからの移民者(白人)の間でどんどん広がっていった国です。白人至上主義とも言える社会(システム)は根深く健康だけではなく、司法、経済、教育にまで至っていました。健康格差については今月初めにこの写真を出しました。

同じ国でも民族によって平均寿命がここまで違う。カナダの歴史については何度も書いてきました。ブログの検索に先住民族と入れるとそれらが出てきます。なかなか変わらないシステム、続く差別。スカラーたちは健康格差について多方面から研究を積み上げて来ました。カナダの場合数年前からようやく方向転換が行われ、ゆっくりながら前進しているように思えます。私はそのような国で教育を受け、働き、生きています。国の中で全く声を失った民族。その人たちが中心になれるようなセオリーは今回のシリーズを書くにあたって役に立ちました。いえ、そのものだったと思います。

何故って、カナダ人が以前していたことは先住民族を「教養がない、理解できない」とレッテルを貼り理解しようともしない歴史があったから。「主体性がない、ヘルスリタラシーが低い」と国民性に現代医療の複雑さの原因を押し付けるのは移民国が行ってきた過ちに似ていると思いました。

今まで日本は勤勉、勤労、従順性の国民性に支えられてきました。しかし少子と超高齢社会を迎え、経済の低迷、低所得世帯の急増、ヤングケアラー、不登校(教育の多様化に欠けている) 、引きこもり、8050問題など今までの社会のあり方では解決できない問題が山積みです。医療者が軸になる医療から国民が主体になる医療への切り替えを目指して欲しい、と強く望みます。

そして国民とは教養がありお金を持っている人を指すのではなく、学校へ通えなかった人も、貧困であっても、ホームレスであっても、精神系疾患があっても、薬物依存があっても、家から一歩も出たことがない人も、日本に住んでいる全員を指すのです。

シリーズ終わり。