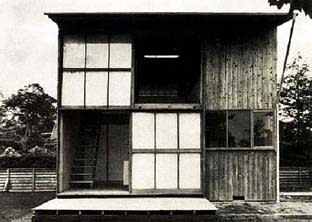

増沢洵氏の「最小限住居」に代表される現代モダニズムは、戦後の1950年代に始まり、その設計手法は今では狭小住宅のモデルプランとなり引き継がれています。

増沢洵氏の「最小限住居」に代表される現代モダニズムは、戦後の1950年代に始まり、その設計手法は今では狭小住宅のモデルプランとなり引き継がれています。

ちなみにコチラの建物は建築面積が9坪。延べ床面積が15坪です。

少し古いデータですが、新潟県の持ち家の場合の平均床面積(延べ床面積)は40坪。

新潟県平均の4割以下の大きさです。と言っても、実は当時は大きい部類の建物だったそうです。

「言われてみればそうかな」と思われる方や、「えぇ、そうなの?」と思われる方、様々だと思います。

また、「最小限住居」の「最小限」は、その建物の「大きさ」の他に「コスト」にも掛っています。まぁ、超合理的に設計された結果論的な所もあると思いますが。

資料には、「デザインの正直さ、単純さ、直裁さ、経済性といった問題についてのチャレンジ」と解説されていました。

正に、機能を突き詰めた立体だと思います。そして、私の愛車Miniにも通ずるものを感じます。(Miniは1959年生まれ)

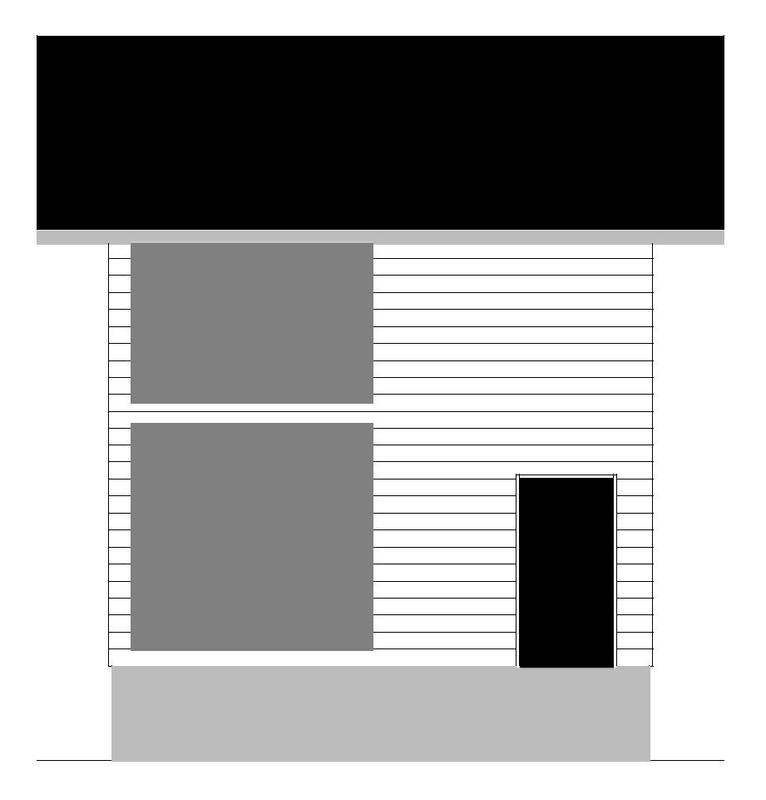

そんな小さいもの好き(正確には機能好き)の私ですが、この機能性に省エネ性を加えてみたくなりました。

小さくて、高性能。つまり、省エネ。

高性能な住宅はどうしても、イニシャルコストが高くなってしまいます(高性能な住宅は、現代のスタンダードになっていないという事)。間取り的なご要望と性能を足し算すれば、予算オーバーになる事は多々あります。その場合、ほとんどの方がご要望を優先されます。

これは先日記事にしましたが、マイホームは一生に一度の「定住の地」だからという事ではないでしょうか。

資産価値のある建物を建てて、必要な大きさが変わったらその建物を元手に住み替える。これからのライフスタイルという枠組みで考えると、スタートの住宅として「小さくて高性能な住宅」は如何でしょうか。

ついでなんで、私なりのこだわりも加えようかな。

(これまた先日記事にしましたが、セオリーとセオリーを崩す判断力と、設計者自身のオリジナリティが住宅に必要な要素です)

狭小住宅は、その大きさゆえに解放感を作りだす工夫が重要です。ただ、それにこだわり過ぎりるとプライバシー性が失われてしまいます。

やや保守的な地域ですので、理屈っぽい解放感よりはそこそこのプライバシー性が必要かと思います。

玄関は広い方がいいかな。

洗濯干せる場所が欲しいな。

収納は多くないと。

耐震等級は「2」必要でしょ。

・

・

・

・

・

そういえば。

15坪っていう事は、50㎡。

長期優良住宅の対象面積は75㎡以上。

現代モダニズムのオマージュが否定された気がしなくもないですが、まずはチャレンジ。

何事もまずは一歩。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます