雪も融けて、いよいよ工事着工!

先週、地盤改良を行いました。

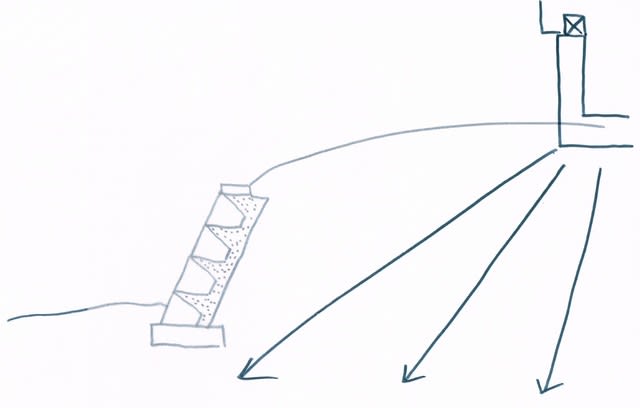

見晴らしが自慢のミニストック-07の正体は、画像の様にお隣との境が段になっているからなんですね。

これがずーっと敷地毎にどんどん下がっていくので、とても見晴らしの良い景色を拝むことができます。

これは楽しいぞぉって思ったのが、この土地を見た時の第一印象。

と、同時にこの土地をFさんに薦めるべきかどうかの検討をその場で行いました。

それが今回の地盤改良に繋がります。

今回の敷地の断面はこのような感じ。

上の段と下の段の境には間知石積みと呼ばれる擁壁で区切られています。

これみたら要注意。

というのも、

間知石は当然誰かが作った構造物。

よって、昔むかーしは

ただの斜面だったはず。

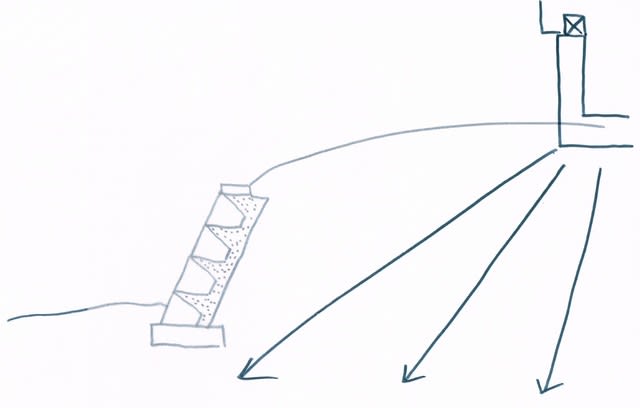

この斜面と現在を重ね合わせると、

おそらくこんな感じのはず。

つまり、元々の斜面に対して一部は地面を削り取り、一部は土を盛ったと考えるのが自然。

出来上がれば同じ地盤にしか見えませんが、これは性格が正反対の様な地盤の出来上がり。

地震がくれば盛土部分は滑り落ちる可能性があります。

あくまでも可能性の話ですが、中越地震の時の高町団地の被害は全国でも取り上げられました。

この対策として、既存の地盤まで達する地盤改良を行うことが挙げられます。

もう一つ。

建物の荷重は上から下に流れるのが当たり前ですが、地面の中では末広がりに伝わっていきます。

よって、建物を擁壁ぎりぎりに建ててしまうと、建物の荷重が擁壁を押してしまうので擁壁が変形し、地震時では簡単に崩れやすくなってしまいます。

だから、逆を言えば建物の荷重が擁壁に影響を与えない位置まで下げれば、ある程度安心できます。

この二つの条件で、設計が可能な敷地かどうかを確認して、Fさんにも事前に報告して、土地の購入と設計が始まりました。

結構、大きい敷地なんですけどね。

実際、安全に配慮した設計を行うと、建てられる範囲はそんなに広くなく、ミニストックがちょうどいい大きさでした。

敷地調査の段階で、設計できる範囲を検討することはとても大切です。

そして、4mの杭を打ち込みましたが、いくつかは高止まりして頭が見えています。

ちょうど下の段の地盤と似たような高さで先端が止まったようです。

施工を見て、最初の検討がほぼ当っていたと実感しました。

これで、安心して工事に取り掛かれます。

先週、地盤改良を行いました。

見晴らしが自慢のミニストック-07の正体は、画像の様にお隣との境が段になっているからなんですね。

これがずーっと敷地毎にどんどん下がっていくので、とても見晴らしの良い景色を拝むことができます。

これは楽しいぞぉって思ったのが、この土地を見た時の第一印象。

と、同時にこの土地をFさんに薦めるべきかどうかの検討をその場で行いました。

それが今回の地盤改良に繋がります。

今回の敷地の断面はこのような感じ。

上の段と下の段の境には間知石積みと呼ばれる擁壁で区切られています。

これみたら要注意。

というのも、

間知石は当然誰かが作った構造物。

よって、昔むかーしは

ただの斜面だったはず。

この斜面と現在を重ね合わせると、

おそらくこんな感じのはず。

つまり、元々の斜面に対して一部は地面を削り取り、一部は土を盛ったと考えるのが自然。

出来上がれば同じ地盤にしか見えませんが、これは性格が正反対の様な地盤の出来上がり。

地震がくれば盛土部分は滑り落ちる可能性があります。

あくまでも可能性の話ですが、中越地震の時の高町団地の被害は全国でも取り上げられました。

この対策として、既存の地盤まで達する地盤改良を行うことが挙げられます。

もう一つ。

建物の荷重は上から下に流れるのが当たり前ですが、地面の中では末広がりに伝わっていきます。

よって、建物を擁壁ぎりぎりに建ててしまうと、建物の荷重が擁壁を押してしまうので擁壁が変形し、地震時では簡単に崩れやすくなってしまいます。

だから、逆を言えば建物の荷重が擁壁に影響を与えない位置まで下げれば、ある程度安心できます。

この二つの条件で、設計が可能な敷地かどうかを確認して、Fさんにも事前に報告して、土地の購入と設計が始まりました。

結構、大きい敷地なんですけどね。

実際、安全に配慮した設計を行うと、建てられる範囲はそんなに広くなく、ミニストックがちょうどいい大きさでした。

敷地調査の段階で、設計できる範囲を検討することはとても大切です。

そして、4mの杭を打ち込みましたが、いくつかは高止まりして頭が見えています。

ちょうど下の段の地盤と似たような高さで先端が止まったようです。

施工を見て、最初の検討がほぼ当っていたと実感しました。

これで、安心して工事に取り掛かれます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます