健康・暮らし・子ども どう守る

新型コロナウイルス感染拡大が大問題になっています。感染拡大を防ぎ、命と健康をどう守るか、暮らしと営業、子どもと教育をどう守るか―Q&Aで考えます。日本共産党はみなさんの不安に寄り添って、解決をめざす活動に全力をあげます。

どんなウイルス?

(写真)新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真(国立感染症研究所提供)

|

Q 新型コロナウイルスとは、どんなウイルス?

A 人に感染するコロナウイルスは6種類知られていました。このうち4種類は一般的な風邪の原因となるウイルスで、ほとんどの人が6歳までに感染し、多くは軽症です。あとの2種類は動物のコロナウイルスが人に感染し、人から人にうつるようになったと考えられるもので、中国圏を中心に流行したSARS(サーズ)と中東を中心に拡大したMERS(マーズ)です。

7番目の新しいウイルスが今回の「新型」で、コウモリが感染源の可能性があります。中国の感染者のデータによれば8割が軽症で、重症・重篤例は2割となっています。

どうやって感染するの?

Q どうやって感染するの?

A 感染した人のくしゃみ、せき、つばなどの飛沫(ひまつ)から出たウイルスを別の人が口や鼻から吸い込む「飛沫感染」と、ウイルスのついた手でふれたところを別の人がさわり、手から口や鼻を通じてウイルスを体内に取り込む「接触感染」があります。

どうやれば感染防げる?

Q どうやれば感染を防げるの?

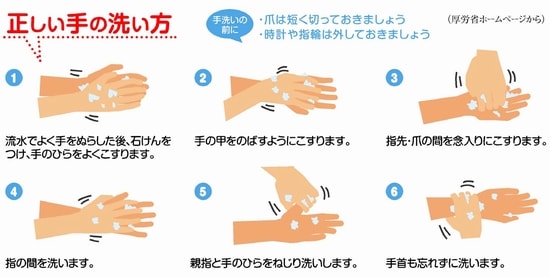

A 風邪やインフルエンザと同様の手洗いや健康管理が基本です。感染症に「かからない」ため、外出から戻った後、トイレの後、症状のある人を看病した後、調理・食事前などにせっけんと流水で手の汚れを洗い流します。手洗いできない場合はアルコールで手と指を消毒します。

「人にうつさない」ため、せきやくしゃみなどの症状があればマスクをする、ウイルスをうつしやすい手のひらではなく腕やハンカチ、ティッシュなどで口や鼻を覆う「せきエチケット」で飛沫が飛び散るのを防ぎます。

日本と世界の発生状況は

世界の新型コロナウイルスの感染者は160以上の国・地域で計20万9839人にのぼり、亡くなった人は8778人です。感染者数が多い国は中国8万1174人、イタリア3万5713人、イラン1万7361人、スペイン1万3716人、フランス9043人、韓国8413人など。(WHO=世界保健機関=発表、19日時点)

厚生労働省が発表した日本の感染者数は914人(19日時点、クルーズ船除く)で、既に回復し退院した人が215人(うち無症状の人31人)となっています。

◇

WHOは11日、「パンデミック(世界的流行)」と認定。各国政府は、感染拡大の状況に応じて、検疫強化、入国制限・禁止などの水際対策、国内でのまん延を防ぐイベントや集会、旅行の自粛、移動の制限などさまざまな措置をとって事態の収拾を図ろうとしています。

経済的影響も深刻な中、各国政府は2008年のリーマン・ショック時の対応を上回る緊急経済措置を発表。米トランプ政権は1兆ドル(約108兆円)規模の対策を議会に提示。国民向けの現金給付も検討しています。

欧州でも、深刻な被害に見舞われているスペインでは、政府がGDPの2割に相当する予算を使い、ローン支払いの猶予など、弱者を救い雇用と企業を守る対策を決定。工場閉鎖や解雇の懸念も広がっているイタリアでは、政府が企業が労働者を解雇することを2カ月間禁じる政令を発表し注目されています。

集団感染を防ぐために

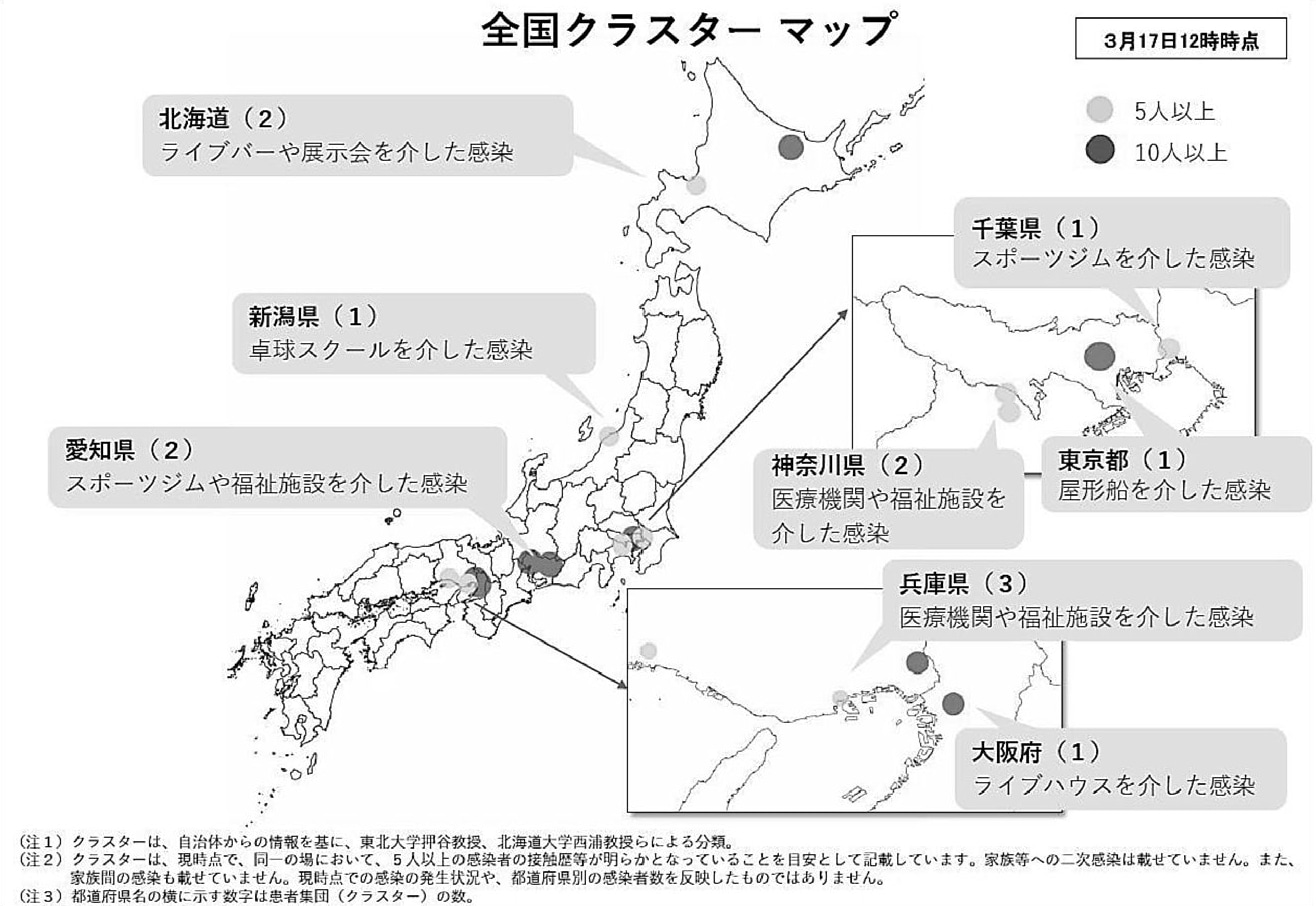

政府の専門家会議は、感染拡大を防止するため、(1)クラスター(感染者の小規模集団)の早期発見・早期対応(2)患者の早期診断・重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保(3)市民の行動変容―の3本柱を挙げました。これまで医療機関や福祉施設、スポーツジム、ライブハウスなど全国8都道府県13カ所でクラスターが見つかっています。

これらに共通する条件は、(1)換気の悪い密閉空間(2)多くの人が密集(3)手を伸ばせば届く近距離での会話や発声―でした。この三つの条件が重なれば感染リスクが高くなります。

人が集まる場所で密度を下げる、換気を行う、不特定多数がふれるところを消毒する―など工夫しましょう。

医療・健康

「感染かも」と思ったら?

Q 風邪の症状がある。「新型コロナウイルスかも」と思ったら?

A 発熱などの風邪症状について、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が多い状況です。早く治り、ほかの人にうつさないために仕事や学校を休んで自宅療養しましょう。心配があればかかりつけ医などに相談してください。

37・5度以上の熱が4日以上(高齢者、呼吸器などの病気があり重症化しやすい人は2日程度)続くか、強いだるさや息苦しさがある場合は帰国者・接触者相談センター(保健所など)に電話で相談してください。

看病するときの注意点は?

Q 感染が疑われる家族を看病するときの注意点は?

A 可能なら部屋を分け、定期的に換気します。こまめに手を洗うか消毒し、タオルや食器などを共用しないこと(別洗いは不要)。患者がいる部屋では看病する人もできるだけマスクをつけ、外す時は表面にふれずひもをつまんで外します。汚れたマスクやティッシュなどはビニール袋に密封して捨てます。

PCR検査受けられる?

Q PCR検査は受けられるの?

A 検査が必要だと医師が判断しても検査を受けられない状況が今も続いています。

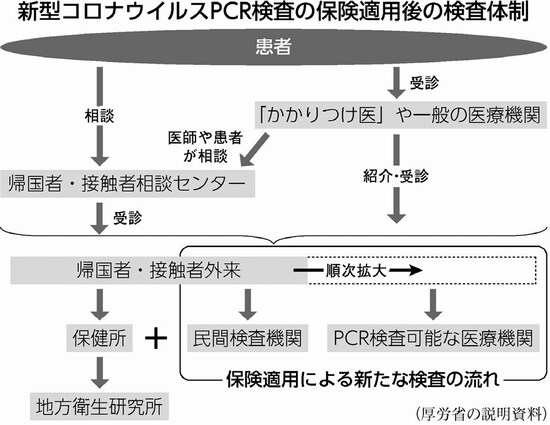

今月6日から検査が保険適用されましたが、それによって全国どこの病院でも検査が受けられるようになったわけではありません。受け入れ体制が整った「帰国者・接触者外来」がある全国950(11日時点)の医療機関で対応するのが、当面の政府方針です。

ただ、この医療機関がどこにあるかは非公開です。そのため、厚労省は「風邪の症状や37・5度以上の発熱が4日以上続く」(高齢者や糖尿病患者は2日程度)、「強いだるさや息苦しさがある」場合、まず保健所などに設置された「帰国者・接触者相談センター」や身近な医療機関に相談するよう求めています。検査が必要だと判断した患者に、帰国者・接触者外来を紹介するという流れです。

軽症患者が医療機関に集中し、重症患者の治療が遅れるなどの懸念があるとされますが、逆に検査・治療が遅れて重症化した事例が報道されています。日本医師会は、4日間我慢しなくても、いつもと違う症状であれば積極的に相談してほしいと呼びかけています。

感染を早期に発見すれば、拡大防止の手だてがとれます。PCR検査は結果判定まで時間がかかるなどの問題が指摘されていますが、厚労省は迅速に検査できる簡易検査機器の3月中の利用開始をめざすと発表しています。

検査体制は大丈夫?

Q どうしてなかなか検査してもらえないの?

A 要因のひとつとして、日本の感染症対策の体制が年々弱体化していることが指摘されています。

日本医師会の調べでは、医師がPCR検査を必要と判断したにもかかわらず、検査依頼を受けた保健所が拒否した事例が、2月26日から3月16日正午までに26都道府県で290件ありました。日医が記者会見で「それぞれの地域で余力がなかったのが一番の背景ではないか」と指摘したように、全国に472ある保健所は1995年当時と比べ、ほぼ半減しており、職員数も激減しています。

国立感染症研究所も研究費や研究者数が削減され続けています。

PCR検査が6日から保険適用されたことで、検査が必要だと判断した「帰国者・接触者外来」の医師は、保健所を経由することなく民間の検査会社や大学に直接、検査依頼を行うことが可能になりました。しかし、6日から16日までに行われた検査1万4275件のうち、保険適用の検査は計413件(1日平均37件、19日発表時点)にとどまっています。

日本共産党は、医師が必要と判断した検査を速やかに行うため、感染症対策を担う組織・人員体制や感染防護体制の抜本強化とともに、公立・民間医療機関や大学など研究機関への抜本的な財政措置を強く求めています。

検査にお金かかるの?

Q 検査にお金がかかるの?

A 検査費用について患者負担はありません。

これまで、PCR検査は感染症法に基づく「行政検査」として全額公費負担で行われてきました。6日からは、保険適用によって行政検査とは別に、「帰国者・接触者外来」がある医療機関などが保険適用の検査を行えるようになりました。

保険適用の検査では、患者は通常1~3割の窓口負担の支払いを求められます。3割負担の現役世代は、患者から採取した検体を別施設へ輸送した場合は5850円、それ以外では4500円となり、貧困家庭には重い負担となります。

厚労省は感染症の拡大防止のため、都道府県が医療機関に行政検査を委託している扱いにすると決定。患者負担分は公費で補てんします。

また、日本共産党議員の国会論戦も受け、国保料(税)の滞納を理由に、正規の保険証をとりあげられ、医療費の全額を負担する資格証明書におきかえられた人についても、新型コロナにかかわる検査・治療は保険証を持つ人と同じ扱いにするよう、厚労省から通達が出されました(2月28日)。

「陽性」になったら?

Q 検査で「陽性」となったらどうなりますか?

A これまで新型コロナウイルスへの感染が確認された人は、無症状や軽症の人も含め、感染症指定医療機関にある感染症病床(全国2000床)に隔離され、入院治療を受けてきました。新型コロナ感染症の治療薬はまだ開発されておらず、治療法は解熱剤の投与や肺炎患者への酸素吸入など対症療法が基本ですが、19日時点で1579人の感染者のうち766人が退院しています(クルーズ船を含む)。

政府は19日、新しい方針を示し、今後は検査で「陽性」となっても、無症状の人などは自宅療養とし、軽症の入院患者は一般病院での受け入れを求めるとしています。

感染者のさらなる増加に対応し、国の責任で、医療体制の強化をはかっていくことが必要です。

ところが、現在、医療機関のマスク・防護服購入に財政支援が一切ないなど、国は医療現場に対するまともな公的支援を行っておらず、現場からは危機感が叫ばれています。

政府は、医療機関向けに1500万枚、介護施設に2000万枚のマスクを確保するといっていますが、医療機関の分を平均すれば1カ所あたり83枚で、全然足りません。

また、この間、安倍政権は、社会保障費抑制のためとして、424の公立・公的病院をリストアップし、病床削減や統廃合を求める政策を推進しています。一方でコロナ対策の強化を言いながら、他方で地域医療の要である公立・公的病院の再編統合を進めるなど明らかな矛盾です。

日本共産党は、医療機関や介護・福祉施設に、国の責任でマスク・防護服などの資器材を供給すること、人工呼吸器の調達、個室の確保、医師・看護師の配置などの費用を全額、国が負担すること、病院統廃合路線はただちに撤回することを政府に求めています(3月16日の参院予算委員会での倉林明子議員の質問)。

暮らし・経済

落ち込む景気の対策は?

Q 新型コロナの影響で暮らしも営業も景気も落ち込んでいます。政府はどんな対策をうつべきですか?

A 日本経済は今、消費税大増税による打撃に、新型コロナによる打撃が加わって、深刻な大不況に陥りつつあります。

重大なことは、新型コロナの打撃によって世界経済も重大な危機に直面していることです。それもリーマン・ショックの時などと違い、金融面だけでなく、実体経済そのものの深刻な危機が起こっています。

今の経済危機からどうやって国民生活を防衛していくか、政治の責任が厳しく問われます。

日本共産党は、3月12日、(1)新型コロナの影響から国民生活を防衛するあらゆる手だてをとる(2)外需依存ができなくなるもと、内需・家計・中小企業支援に力を集中する――という二つの基本姿勢に立って大胆な経済政策をとることを政府に求める緊急経済提言「国民生活の緊急防衛、家計・中小企業への強力な支援を」を発表しています。

日本共産党の緊急経済提言

1、新型コロナの影響から緊急に国民生活を防衛する

●企業倒産とリストラ・失業の連鎖を起こさないことを経済政策の大きな目標にすえる

――中小企業への無担保・無利子融資を当面20兆円の枠で実施

――雇用調整助成金への補助を最大10割に

――新型コロナを口実にしたリストラ、首切り、内定取り消しを行わないよう指導

●フリーランスをはじめ雇用保険の対象とならずに働く人への所得補償制度を緊急につくる

●休校要請やイベント自粛要請など、政府の要請によって仕事や収入を奪われた人と事業所は、国の責任で補償する

2、内需・家計・中小企業支援に力を集中する

●消費税5%への緊急減税を実行

●国保料をはじめ社会保険料の緊急減免、納税の緊急猶予などの措置を行う

――国保料の緊急減免を自治体が実施し、財源を国が保障。社会保険料も緊急減免

――社会保険料や所得税・消費税の納税猶予、延滞金の減免

●大企業の内部留保を働く人の賃金、中小企業の単価引き上げに活用する

3、「予備費の枠内」でなく、2020年度予算の抜本修正によって財源を確保する

賃金などの補償は?

Q 一律休校で仕事を休まざるをえなくなりました。賃金などの補償はどうなるのでしょう?

A 政府は、会社が賃金全額を払って休ませる場合(特別休暇)、1日8330円を上限に出す助成金の受け付けを始めました。会社に対し補助金申請を求めていくことが必要です。

フリーランスなど個人事業主にも休業補償が行われますが、4100円と労働者の半分。イベントなどが中止になった場合などは対象外です。改善させていくことが必要です。

国や自治体の公務員や非常勤職員については人事院や総務省が、「有給の特別休暇」付与を求める通知・連絡を出しています。当局などに特別休暇の付与を求めましょう。

また、休業や失業で生活が一時的に困難になった場合の緊急貸し付けが拡大され、休業には10万円(無利子・無保証人)、休校による休業は20万円(同)、失業には単身で15万円(無利子・無保証人)の制度もあります。

待機・解雇と言われたら?

Q 新型コロナの影響で自宅待機や解雇と言われたら?

A 雇用主の都合で休業する場合は、正規・非正規を問わず、本来は雇用契約に基づき賃金は全額が保障されるべきものです。労基法では最低でも6割以上の賃金を保障しなければなりません(26条)。

経営不振というだけで、解雇や雇い止め(契約更新の打ち切り)は認められません。

労働契約法第16条では、客観的・合理的な理由のない解雇は「権利の乱用で無効」と定められています。

経営不振の場合も、(1)解雇の必要性(2)解雇回避の努力(3)解雇者選定の公平性(4)労働者との協議(整理解雇の4原則)が要件です。

内定消すと言われたら?

Q 内定取り消しと言われたら?

A 内定であっても雇用契約が成立しているため、社員と同じで正当な理由がない限り無効です。

資金繰りどうすれば?

(写真)観光客が激減した東京・浅草で、客待ちをする人力車とタクシー(一部画像を加工)=7日

|

Q 売り上げ激減で資金繰りが大変。どうしたらいいの?

A 規模や内容などまだまだ不十分ですが、政府は以下のような資金繰り支援策を始めています。中小企業・小規模事業者に対しては、新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小事業3億円限度)と特別利子補給制度を併用すれば実質的な無利子無担保融資となります。

債務保証は、セーフティネット保証4号(100%保証)・5号(80%保証)の対象地域や業種が拡大されています。

セーフティネット貸付(中小事業7・2億円限度)は要件が緩和され、売上高の減少要件にかかわらず融資対象になりました。

しかし「手続きが煩雑」「融資までに時間がかかりすぎる」などの声が出ており、改善させていくことが必要です。

雇用維持に助成ある?

Q 雇用を維持したいが行政の援助は?

A 売り上げ減などで、労働者を休ませるなどして雇用を維持した場合、休業手当(平均賃金の60%以上)を助成する「雇用調整助成金」が受けられます。

助成金は、1人1日あたり8330円が上限。1年間で最大100日分の助成です。

政府はコロナ対策として、対象業種を観光関連産業から全業種に拡大。国の助成率は中小企業3分の2、大企業2分の1で、都道府県が自粛を要請した地域に限り、それぞれ5分の4、3分の2に引き上げるとしていますが、現場からは助成の抜本的な拡充を求める声が上がっています。

税金など納付が心配

Q 税金や保険料、公共料金の納付が心配です。

A 所得税、法人税、消費税などが納付できない場合、原則1年間の猶予が可能です。財産の差し押さえなども猶予されます。

社会保険料についても、原則1年の猶予ができます。

電気、ガス、水道などの公共料金についても、支払い猶予を事業者に要請する方向で検討されています。

給食中止の補償は?

Q 給食中止で食材納入できなくなりました。補償はあるの?

A 政府の一律休校で学校給食が中止となり、牛乳や食材などを納入していた生産者や取引業者から補償を求める声が相次いでいます。

政府は、学校に納入できなくなった牛乳を脱脂粉乳など加工用に回す考えを表明。ただし、加工用に回すと乳価が3~4割安くなってしまいます。

共産党の田村貴昭衆院議員の質問に江藤拓農水相は「補てんしなければならない」(5日)と答弁しました。

文化への影響大きいが

(写真)感染予防対策で公演の中止を知らせる掲示=20日、東京都中央区の新橋演舞場

|

Q 演劇やコンサートの中止など文化・芸術関係への影響が大きいですが?

A 2月26日の政府による自粛要請以降、多くの公演が中止・延期されています。エンターテインメント関連4団体によれば、音楽や演劇、お笑いなどの中止、延期公演数は1550、損害額の推計は約450億円(18日現在)に上ります。映画やアニメ、出版業界からも、公開延期やイベント中止など影響が報告されています。

美術館や図書館の休館も相次いでいます。国民の文化的活動全般が危機にさらされていると言えます。音楽家や役者など実演家のほとんどは、小規模の個人事業主(フリーランス)であるため補償はなく、キャンセル料の交渉などもできません。

また、部活動や音楽教室などでの講師活動もキャンセルが多く、収入の道が断たれています。劇団やコンサートの事業者も規模の小さな企業が多いため、経営面での被害が甚大です。

感染拡大を防止するため科学的根拠にもとづいて、政府が緊急措置をとることがすべて否定されるわけではありませんが、政府の要請によって仕事や収入を奪われた人や事業者には、国の責任でそれを補償するのが本来の原則です。

中止・延期で生じた損害の補償、社会保障費や住民税、法人税などの一時的減免措置、公共施設の会場使用料の減免措置などの経済的支援やフリーランスでも使える無利子融資、表現の場の保障のほか、再開に向けて事態収束の兆しが見えた時点で自粛要請解除のいち早い表明などが求められています。

教育・子ども

一律休校要請に疑問

(写真)臨時休校が明け、初日の授業を終えて帰宅する児童ら=16日午後、那覇市の城東小学校

|

Q 安倍首相の全国一律休校要請は、おかしくなかったですか?

A 全国一律休校に科学的根拠はなく、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の委員らも疑問の声をあげました。

もともと2月24日の専門家会議の「ここ1、2週間が正念場」という知見を受け、文部科学省は「生徒が発症したら一部又は全部の臨時休業」などの対応を自治体で判断するよう、通知していました。(25日)

27日の首相の全国一律休校要請は、こうした政府の対策をも無視したものといえます。

休校するかどうかの権限は「設置者」(公立校は教育委員会、私立校は学校法人)にあります。首相の要請はあくまで「お願い」で、感染含め地域の状況を具体的に判断し、休校しなかった自治体もあります。

学校は子どもの成長や健康を支える多くの役割があり、保護者の就労など社会とも密接につながっています。その学校を代替措置なしに急に止めたことは、全国に混乱と被害をもたらしました。特に学年末に突然の別れを強いられた子どもたちへの影響は深刻です。

また、休校に伴って仕事を休まざるを得なくなった保護者への影響、受け入れを迫られた学童保育の混乱、給食中止による業者への打撃も深刻です。

感染症対策の基本は、国民生活の最大限の維持と感染拡大の最小化にあります。全国一律休校要請はそのバランスを大きく欠いたものです。

新学期の開校は?

Q 新学期の開校はどうなりますか?

A 新学期の学校再開に向け、さまざまな動きが始まっています。萩生田光一文科相は17日、日本共産党の田村智子副委員長らの申し入れに対し、「4月からは学校を再開したい。来週に方向性を示したい」と答えました。専門家会議は19日、大型イベントを除き、感染状況に応じて学校を含むさまざまな活動の再開の方向を示しました。

学校再開には、いくつかの大事な問題があります。

一つは、科学的知見をふまえた合理的な目安に基づくことです。今後示される国の方針が注目されます。

二つ目には、目安を決めたといっても、実際どうするかは、感染をめぐる個々の状況に応じ、学校の意向もふまえ、自治体が判断することです。

三つ目は再開の仕方です。子どもはさまざまな思いをもって登校するでしょう。その思いを聞き、語り合うなど心身のケアを大切にする姿勢が行政・学校に求められています。

四つ目は、感染対策の体制です。専門家会議が呼びかける「三つの条件が同時に重なる場」の回避などの対策が大切です。接触せず測れる体温計、ペーパータオル、消毒液、専門業者によるこまめな清掃、基礎疾患などで登校できない子どもへの対応―などの要求も出されています。

どう過ごせばいい?

Q 子どもの感染が心配ですが、窮屈な生活もかわいそうです。どんなふうに過ごせばいいでしょうか?

A 文部科学省が「基本的に自宅で」という通知を出したため、公園で遊ばせる親が抗議されるなど大混乱を招きました。その後、「外遊びOK」と通知で修正しましたが、混乱は続いています。

日本小児科学会がサイトにアップしているQ&A(随時更新。12日に一部追加)では、「子どもにとって遊ぶことは、心身の発達においてとても重要です」と強調。注意点として、屋外では▽風邪症状の時は控える▽みんながよく触れる場所に触ったら手洗いを―などをあげています。屋内では屋外よりリスクが高くなるとして▽遊ぶ場所に高齢者や基礎疾患のある人がいない▽少人数である▽保護者同士の理解が得られている―などの注意を呼びかけています。

さらに同学会は「留守番をする子どもの安全をまもるためにできること」でキッチン、浴室・洗面所、玄関など7項目にわたって提案。「留守中の遊び方に約束事を決め、危険な物は片づけておく」「ベランダに通じる窓は確実に施錠を」「来客への応対ルールを決めて練習しておく」などの安全対策を呼びかけています。

勉強の遅れが心配

Q 長期にわたる休校で、勉強の遅れが心配なのですが…。

A 政府の方針通りに休校すると、小中学校では3週間近く授業がない状態になります。「教科書が終わっていない」「このまま中学校に入学して大丈夫か?」など親として心配は尽きないでしょう。勉強は積み重ねですから、授業の遅れは何らかの形で取り戻す必要があります。

機械的に授業を増やせば子どもや教員の負担が大きすぎます。学校や教員に最大限の裁量を保障し、子どもが楽しみにしている行事を保障しつつ、個々の実情に応じ無理なく遅れを取り戻す計画にすることが大切です。

萩生田光一文科相は、全国学力テストの4月実施をとりやめると発表。同時に「できれば中止を避けたい」と年内実施の意向を表明しました。学力テストは、その対策で相当の授業がつぶれるなど、授業の遅れを取り戻す障害にもなります。今年は延期ではなく中止すべきです。自治体独自の学力テストも、同様にやめるべきです。

共産党 なぜ特措法反対?

Q 改定特措法に共産党はなぜ反対したのですか?

A 安倍政権は、新型コロナに対応するためといって「新型インフルエンザ特別措置法」改定を強行しましたが、新型コロナの感染防止対策は現行法で十分に可能であり、法改正を必要とするような問題は起こっていません。安倍首相自身、「(特措法に定める)緊急事態宣言を出すような状況ではない」と明言しています。

特措法には、首相の「緊急事態宣言」によって国民に外出自粛要請を行い、多数の人が利用する施設の使用や、その施設を使ったイベントの制限・停止を行政が要請・指示できることなどが盛り込まれています。こうした私権制限が可能となる一方で、行政の要請・指示によって生じた経済的損失への補償や、人権侵害への救済措置などは何ら規定されていません。国民の自由と人権を脅かす危険があるとして、憲法学者や弁護士からも改定に反対する声明が出されました。

これらの状況を踏まえ、日本共産党は改定特措法に反対しました。今後も、科学的根拠に基づかない強権の発動、私権の制約、恣意(しい)的運用がされないよう厳しく監視をしていきます。

都のお知らせ内容

都のお知らせ内容

区がおこなっているムダづかいをお知らせします。

区がおこなっているムダづかいをお知らせします。 デジタルサイネージ

デジタルサイネージ