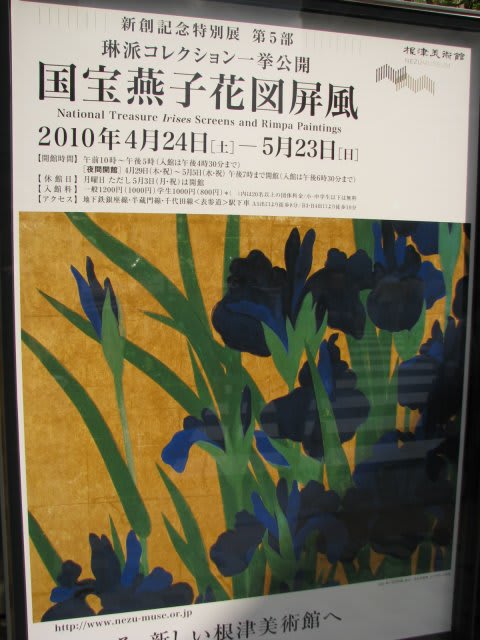

根津美術館に『国宝燕花子図屏風 琳派コレクション一挙公開』を見に行きました。

根津美術館ではこの屏風の公開は四年ぶりだそうです。

でも、国立博物館の『大琳派展』でも公開されていたので、そんなに久しぶりの感じはしません。

だから、今回の展覧会のお目当ては、庭の本物の杜若(燕子花)の花です。

何度も書いていますが、ここの庭は子供のときの遊び場。

その時に杜若が咲いていた記憶はまったくありません。

実際はその当時から咲いていたんでしょうか?

金曜日の昼時、入口には列ができていました。

待つこと10分ほど、入場するなりお目当ての庭園の杜若へ。

そろそろ盛りは過ぎていましたが、まだまだ見ごろでした。

これだけ群生した杜若を東京都内で見たのは初めてです。

それも我が家のこんな近くにあるなんて・・・・。

燕子花とは良く名付けたと感心させられます。

ツバメの飛ぶ季節に、濃い紫の花と花の真ん中の一筋の白い色は、燕そのものです。

さて、本来の展示品も見るべきものがたくさんあります。

一番期待していたのが、鈴木其一の『夏秋渓流図屏風』。

酒井抱一の弟子の其一の大作です。

大木の下を流れる渓流が色鮮やかで本当に見事でした。

なかでも今回気に入ったのは、酒井抱一の二作です。

ひとつは『隅田川図』。

「茶の水 花の影くめ 渡し守」という句に

遠くの山と一面の霞み、そして都鳥らしき鳥が小さく三羽。

それだけで、まさしく隅田川です。

表装も美しい掛軸です。

さらに『七夕図』。

「かささぎの さして呼ぶなり 星の竹」という句に

上部に五色の糸を掛け、下には角盥に梶の葉を浮かべた掛軸。

それで七夕を表すという心憎い掛軸です。

どちらも江戸の粋、そのもの。

多くを語らない美がありました。

根津美術館ではこの屏風の公開は四年ぶりだそうです。

でも、国立博物館の『大琳派展』でも公開されていたので、そんなに久しぶりの感じはしません。

だから、今回の展覧会のお目当ては、庭の本物の杜若(燕子花)の花です。

何度も書いていますが、ここの庭は子供のときの遊び場。

その時に杜若が咲いていた記憶はまったくありません。

実際はその当時から咲いていたんでしょうか?

金曜日の昼時、入口には列ができていました。

待つこと10分ほど、入場するなりお目当ての庭園の杜若へ。

そろそろ盛りは過ぎていましたが、まだまだ見ごろでした。

これだけ群生した杜若を東京都内で見たのは初めてです。

それも我が家のこんな近くにあるなんて・・・・。

燕子花とは良く名付けたと感心させられます。

ツバメの飛ぶ季節に、濃い紫の花と花の真ん中の一筋の白い色は、燕そのものです。

さて、本来の展示品も見るべきものがたくさんあります。

一番期待していたのが、鈴木其一の『夏秋渓流図屏風』。

酒井抱一の弟子の其一の大作です。

大木の下を流れる渓流が色鮮やかで本当に見事でした。

なかでも今回気に入ったのは、酒井抱一の二作です。

ひとつは『隅田川図』。

「茶の水 花の影くめ 渡し守」という句に

遠くの山と一面の霞み、そして都鳥らしき鳥が小さく三羽。

それだけで、まさしく隅田川です。

表装も美しい掛軸です。

さらに『七夕図』。

「かささぎの さして呼ぶなり 星の竹」という句に

上部に五色の糸を掛け、下には角盥に梶の葉を浮かべた掛軸。

それで七夕を表すという心憎い掛軸です。

どちらも江戸の粋、そのもの。

多くを語らない美がありました。