望月氏も滋野氏の一族であり、義仲を擁した勢力の一つである。義仲の嫡子清水の冠者義重(義高)が鎌倉に赴いたとき付き添った者として名前が挙がった郎党、海野・望月・諏訪・藤沢の中の望月は三郎重隆。海野幸氏とともに後には頼朝に仕え、弓馬の道に頭角を現す。頼朝の弓馬四天王と言われたのは海野幸氏と望月重隆、武田信光と小笠原長清だが、海野と望月は義仲の手勢の子息、あとの二人は甲斐源氏だ。

望月は特に良馬の産地として知られたので、義仲軍への馬の供給で多くの寄与をしたことだろう。

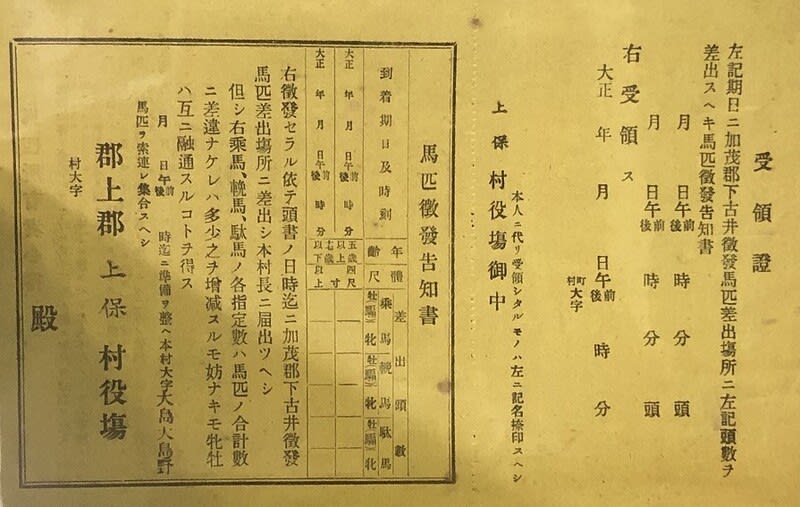

「あふ坂の関の清水にかげみえて いまや引くらむ望月の駒」 紀貫之の歌だ。貫之は大体10世紀前半までの人、特に馬に対する思い入れや造詣はあったとも思えない。しかし歌人にとってもよく知られたほどの馬の産地。御牧とされるのは、信濃・甲斐・上野・武蔵合わせて32か所だったという。御牧は朝廷への馬の貢納を義務付けられていた。思い出すのは御牧には入っていないが美濃郡上の明宝、名馬磨墨が生まれたところと称する場所だ。ここで戦争前の馬の召集令状を見た。「赤紙」と称する人間の召集令状は知らぬではなかったが、馬にも召集令状があり「青紙」と言われていた。もっとも個別の馬宛というわけではなく何時幾時までに何頭の馬をだせというもののようだ。御牧の頃からそのような形だったのではないか。

望月は馬の町として意識しているのだろう

マンホールの意匠

マンホールの意匠

望月歴史民俗資料館から見る望月城 間には鹿曲川(かくまがわ)、望月城の天然の堀か。

望月歴史民俗資料館から見る望月城 間には鹿曲川(かくまがわ)、望月城の天然の堀か。

望月城は鎌倉時代からあったらしいが、戦国時代に武田の支配下にはいる。

平家物語第5巻「物怪之沙汰」には「望月」という名の清盛の馬が出てくるが、名馬としての活躍の話ではない。清盛が無理やり遷都した福原ではいろいろ不吉なことが起きる。何やら妙な夢を見る者があり、噂が流れ、清盛自身も悪夢にうなされる。そして「望月」の尻毛に鼠が巣を作り仔を産む。そんなばかばかしい、という話だが馬鹿々々しいほど不吉の前兆となる。この馬は相模の大場景親が献上したもので、黒くて額が白かったから望月と名付けられたとあり、望月の牧とは関係がないのかもしれないが。

南蓼科、

南蓼科、

北は浅間

北は浅間

江戸時代は中山道の宿場町として栄えた。

江戸時代は中山道の宿場町として栄えた。

中山道を東へ向う途中に駒形神社があった。

蛇行する千曲川を渡ると塩名田宿になる。間に八幡宿というのがあるようだがわからなかった。

塩名田本陣

塩名田本陣