前回がヨハネだったので、今回はマタイである。バッハのマタイ受難曲の中心となる曲はコラール「血潮したたる(O Haupt voll Blut)」だと言われている。

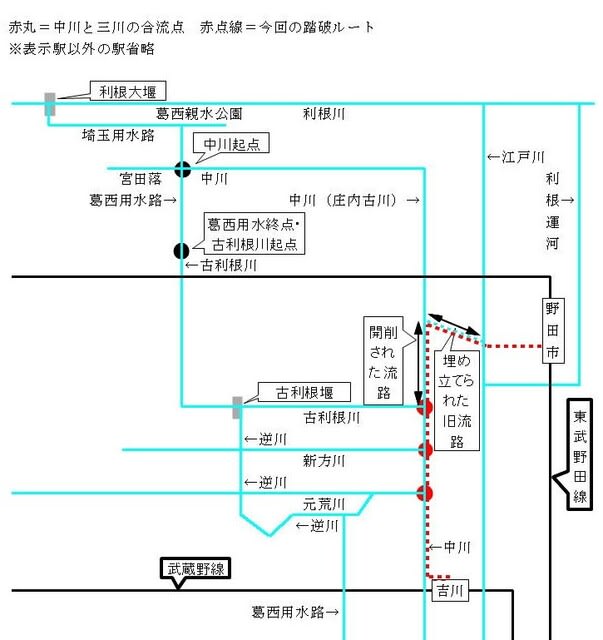

今回は、このコラールの成り立ちのお話である。バッハの受難曲は、福音書、アリア、コラールの各部分から成り、このうちコラールは、教会で会衆によって歌われるシンプルな賛美歌をそのまま持ってきたものであり、バッハはそれに和声付けをした。では、コラールの源流は賛美歌か?と言うと、そうとも限らず、歌詞、メロディーとも更なる上流がある場合がある(古利根川の起点の前に葛西用水があるごとしである)。今回は、「血潮したたる(O Haupt voll Blut)」の源流探しである。

このコラールの元曲がルネサンス期のハンス・レオ・ハスラー(Hnas Leo Haßler(1564~1612))の恋の曲であることはよく知られているが、実は、ハスラーの曲とバッハが直接つながっているのではない。間に、賛美歌「血潮したたる(O Haupt voll Blut)」が挟まっている。

その賛美歌の作者は、パウル・ゲルハルト(Paul Gerhardt(1607~76))と言われている。だが、ゲルハルトは教会詩人だから曲は作ってない。ヨハネ終曲のときのシャリングもそうだが、この時代は詩人の方が偉かったのだろうか。作詞者を「作者」と呼ぶことが多い。

その作詞も、実はゲルハルトが最上流ではない。中世のラテン語の詩「十字架にかかりて苦しめるキリストの肢体への韻文の祈り(Salve caput cruentatum)」があって(その作者は、当初はクレルヴォーのベルナール (Bernhard von Clairvaux(1090~1153頃)) とされていたが、後にレーヴェンのアルヌルフ(Arnulf von Löwen(1200~1250))に上書きされた)、これをゲルハルトが1656年にドイツ語に翻訳したものが賛美歌「O Haupt voll Blut」の詩となった。

では、もう一つの源流、すなわち、作曲者に向かおう。上記の通り、元曲の作曲者はハスラーである。それは「私の心は千々に乱れ(Mein G’müt ist mir verwirret)」という題名の恋の歌である。

世俗曲が宗教曲になる例は山程ある(一例を挙げれば、デュファイの「私の顔が青いなら(それは恋をしているから)」というシャンソンが後に同じ作曲家によってミサ曲に仕立て上げられた)。この曲のリズムを簡単にして、ゲルハルトの詩にあてはめたのである(次の比較楽譜の上段=ハスラーのソプラノ声部、下段=マタイのソプラノとアルト声部)。

この編曲をしたのは当時の著名な教会作曲家ヨハン・クリューガー(Johann Crüger(1598~1662))である(注1)。この人は「Jesu meine Freude」のメロディーを作った人で、ゲルハルトとは仲良しで、ゲルハルトの数々の讃美歌のために作曲した人である。そもそも、優れた讃美歌詩人としてのゲルハルトを最初に見出したのはクリューガーである(注2)。

さて。ゲルハルトの詩は10節から成り、第1節が「O Haupt voll Blut」であり、これがマタイ受難曲の第54曲(通し番号は新バッハ全集による)であるが、マタイ受難曲は他の節も採用している。次のとおりである。

第5節(Erkenne mich。第15番)

第6節(Ich will hier bei dir stehen。第17番)

第9節(Wenn ich einmal soll scheiden。第62曲)

以上のほか、もう一つ、同じメロディーを持った曲がある。第44曲(Befiel du deine Wege)である。これは、「O Haupt voll Blut」とは別の賛美歌だが、やはりゲルハルトの作詞である(注3)。なお、この賛美歌「Befiel du deine Wege」は、もともと別のメロディー(ドーリア旋法)でも歌われていたが、後にハスラー起源のメロディーでも歌われるようになったものである(注3)。

以上を整理すると、中世のラテン語の詩と、ハスラーの世俗曲が、ゲルハルトとクリューガーによって賛美歌「O Haupt voll Blut」に融合し、その中から4曲(+ゲルハルトの「Befiel du deine Wege」)をバッハがマタイ受難曲に採用した、ということである。

実は、ハスラーの曲には、バッハのマタイ受難曲にはたどりつかない別の流れがある。すなわち、ハスラーの世俗曲のメロディーは、ゲルハルトの「O Haupt voll Blut」の前に、既にクリストフ・クノル(Christoph Knoll(1563~1621))の賛美歌「Herzlich tut mich verlangen(心から願う)」にあてがわれていた(注1)。

そのため、同じハスラーのメロディーを持つ賛美歌が2種類存在したことになる(クノルの「Herzlich tut mich verlangen」とゲルハルトの「O Haupt voll Blut」。なお、ゲルハルトの「Befiel du deine Wege」も含めれば3種類)。この2種類の間では、バッハのマタイ受難曲が「O Haupt voll Blut」を採用したからそちらが優勢だと思いきや、タイトルのネーム・ヴァリュー的には意外にもクノルがかなり優勢で、バッハが件のメロディーを使って書いたオルガン曲(BWV727)のタイトルは「Herzlich tut mich verlangen」だし、同様のブラームスのOp122-20のタイトルもそっちである。おそらく、ゲルハルトが「O Haupt voll Blut」を書いた時点で、クノルの賛美歌が既に広く浸透していたせいだろう。

ウチにある日本語の賛美歌集では、大層奇っ怪なことになっている。件のメロディーの賛美歌の日本語のタイトルは「ちしおししたる」で、内容も「ちしおしたたる主のみかしら」だから日本語タイトルと一致している。ところが原詩が「Herzlich tut mich verlangen」とされているのである。そう言えば、「O Haupt voll Blut」はドイツから英米に広がり「Herzlich tut mich verlangen」という曲名で讃美歌集に収録された、と書いてあるものがあった(注4)。そうしてタイトルと内容の食い違いが起きたのだな、とガテンがいった。

因みに、マタイでは5回も出てくるこのメロディーが、ヨハネでは一度も出てこない。

注1:ウィキペディアドイツ語版の「Mein G’müt ist mir verwirret」

注2:ウィキペディア日本語版の「ヨハン・クリューガー」

注3:ウィキペディアドイツ語版の「Befiel du deine Wege」

注4:ウィキペディア日本語版の「血潮したたる」