午前中に港区で会議があったので、品川駅まで足を延ばして東禅寺を散策しました。 山門

山門

★ランドマーク東禅寺:国指定史跡 東禅寺

東禅寺 は、幕末の安政6年(1859)、最初の英国公使館 が置かれた場所です。東禅寺は、臨済宗妙心寺派 に属し、開基の飫肥藩主伊東家の他、仙台藩主伊達家、岡山藩主池田家等の菩提寺となり、また、臨済宗妙心寺派の江戸触頭でもありました。

幕末の開国に伴い、安政6年6月、初代英国公使(着任時は総領事)ラザフォード・オールコックが着任すると、東禅寺はその宿所として提供され、慶応元年(1865)6月まで7年間英国公使館として使用されました。その間、文久元年(1861)5月には尊皇攘夷派の水戸藩浪士に、翌2年5月に松本藩士により東禅寺襲撃事件が発生し、オールコックが着した「大君の都」には東禅寺の様子や、東禅寺襲撃事件が詳述されています。

現在の東禅寺の寺城は往時に比べ縮小し、建物の多くも失われていますが、公使館員の宿所となっていた「僊源亭」やその前の庭園などは良好に残っています。庭園と僊源亭を含めた景観は、公使館時代にベアトが撮影した古写真の風景を今に伝えています。

幕末期の米・仏・蘭などの各国公使館に当てられた寺院は大きく改変され、東禅寺が公使館の姿を伝えるほぼ唯一の寺院であることから国史跡に指定されました。

平成24年3月 建設 東京都教育委員会

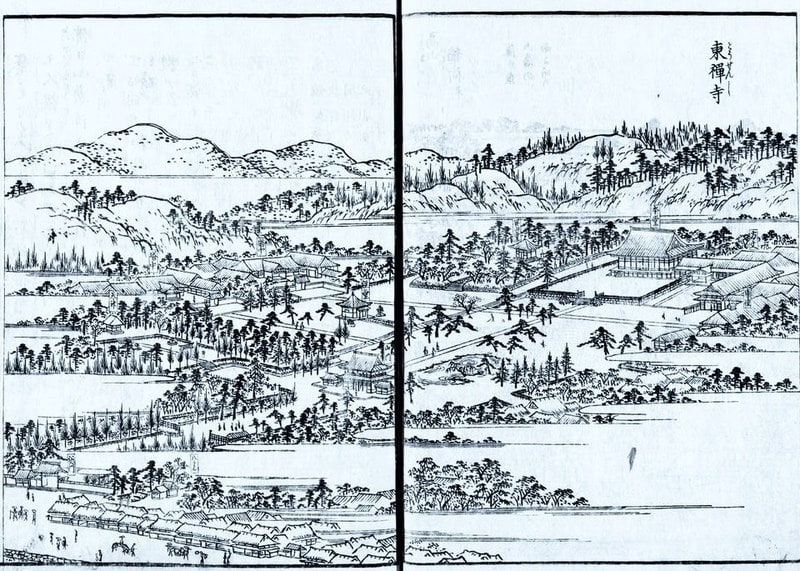

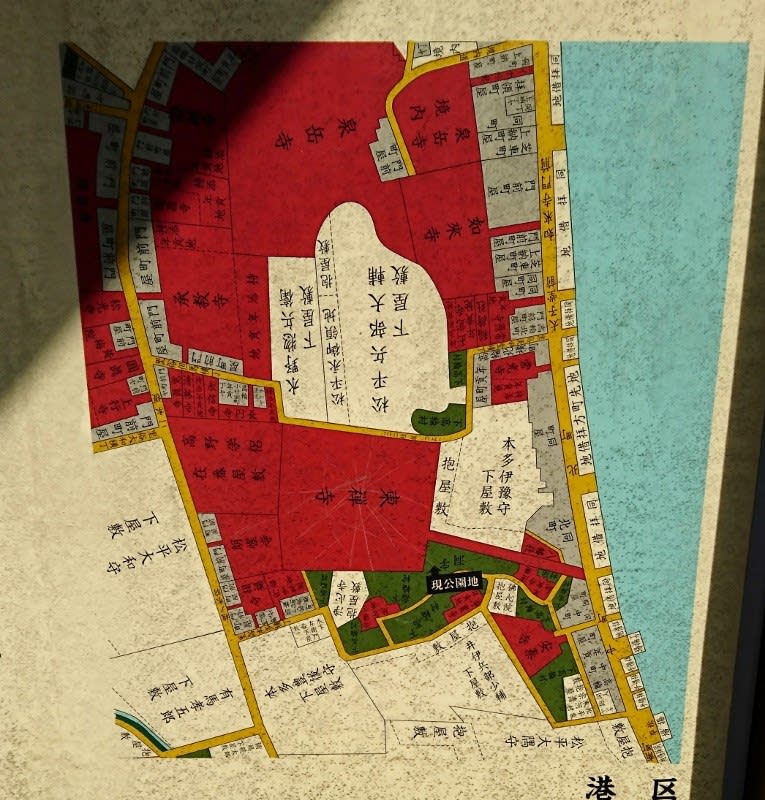

江戸名所図会より 江戸切絵図

江戸切絵図

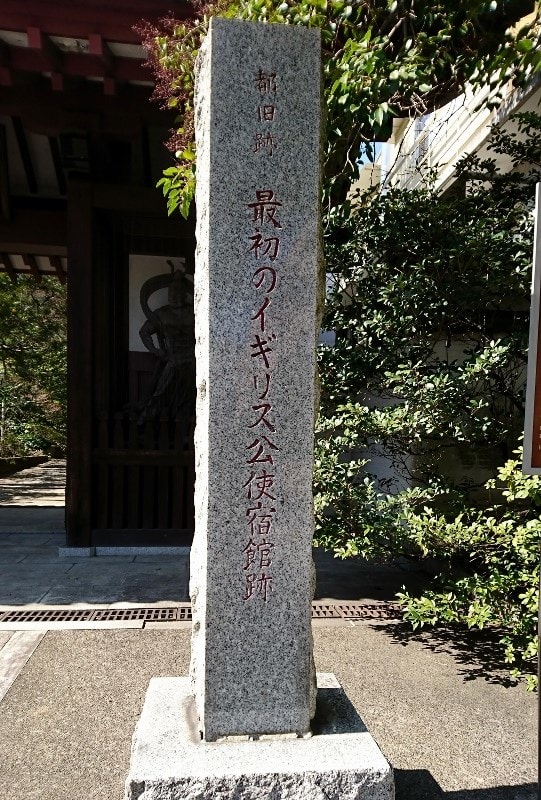

★最初のイギリス公使宿館跡:

安政5年(1858)7月に帰結された日英通商条約により、翌6年6月6日、イギリス初代公使オールコックらがここに駐在し、わが国最初のイギリス公使宿館となった。文久元年(1811)5月28日夜、水戸浪士の襲撃事件、同2年5月29日夜警固士のイギリス人殺傷事件があったが、明治6年(1873)ごろまで使用された。

当時、公使館にしようされたのは大厳間および書院と奥書院であったが、現在その一部である奥書院(5.4x9.0m)と玄関が旧時のままよく保存されており、そのほかは昭和初年に改築された。

阿形(あぎょう)の仁王像です。

阿形(あぎょう)の仁王像です。

吽形(うんぎょう)の仁王像です。

吽形(うんぎょう)の仁王像です。

境内に入ります。

境内に入ります。 三重塔が見えてきました。平成4年に建てたもののようです。

三重塔が見えてきました。平成4年に建てたもののようです。

鐘楼です。

鐘楼です。

宝物殿の正面玄関は19世紀中頃の部材を利用していということだそうです。

宝物殿の正面玄関は19世紀中頃の部材を利用していということだそうです。

眼前に東京湾が広がることから海上禅林とも呼ばれたそうです。

大きな石灯籠がありまさいた

大きな石灯籠がありまさいた

東禅寺事件:幕末の安政年間(1855年 - 1860年)以降、当寺は西洋人用の宿舎に割り当てられた。安政6年(1859年)には日本初のイギリス公使館が当寺に置かれ、公使ラザフォード・オールコックが駐在した。

安政7年1月7日(1860年1月29日)、公使オールコック付きの通訳小林伝吉が門前で2人の侍に殺害された。

文久元年(1861年)、攘夷派の常陸水戸藩浪士によって寺が襲撃される(第一次東禅寺事件)。オールコックは難を逃れたが、書記官らが負傷し、水戸藩浪士、警備兵の双方に死傷者が出た。翌文久2年(1862年)には護衛役の信濃松本藩藩士伊藤軍兵衛によって再び襲撃され、イギリス人水兵2名が殺害された(第二次東禅寺事件)。

などなど、まだまだいろいろと歴史があるようです。 長い三℃をあるいて帰りました。

長い三℃をあるいて帰りました。

門を出たところに公園がありました。

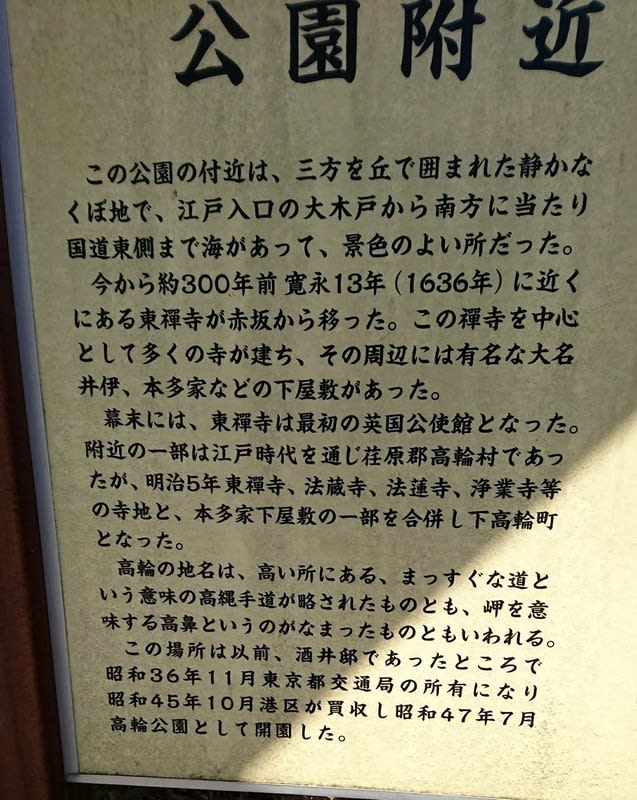

看板が出ていたので、公園の注意書きではなく、この辺の歴史が書いてるといいな!と思って覘いてみたら希望通りの看板でした。

なんだか港区の文化度の高さを感じました。

ここから午後の仕事で東京タワーの下にある施設に向かいました。

施設の庭にはミツマタが咲いています。