神田にある施設を訪問しました。

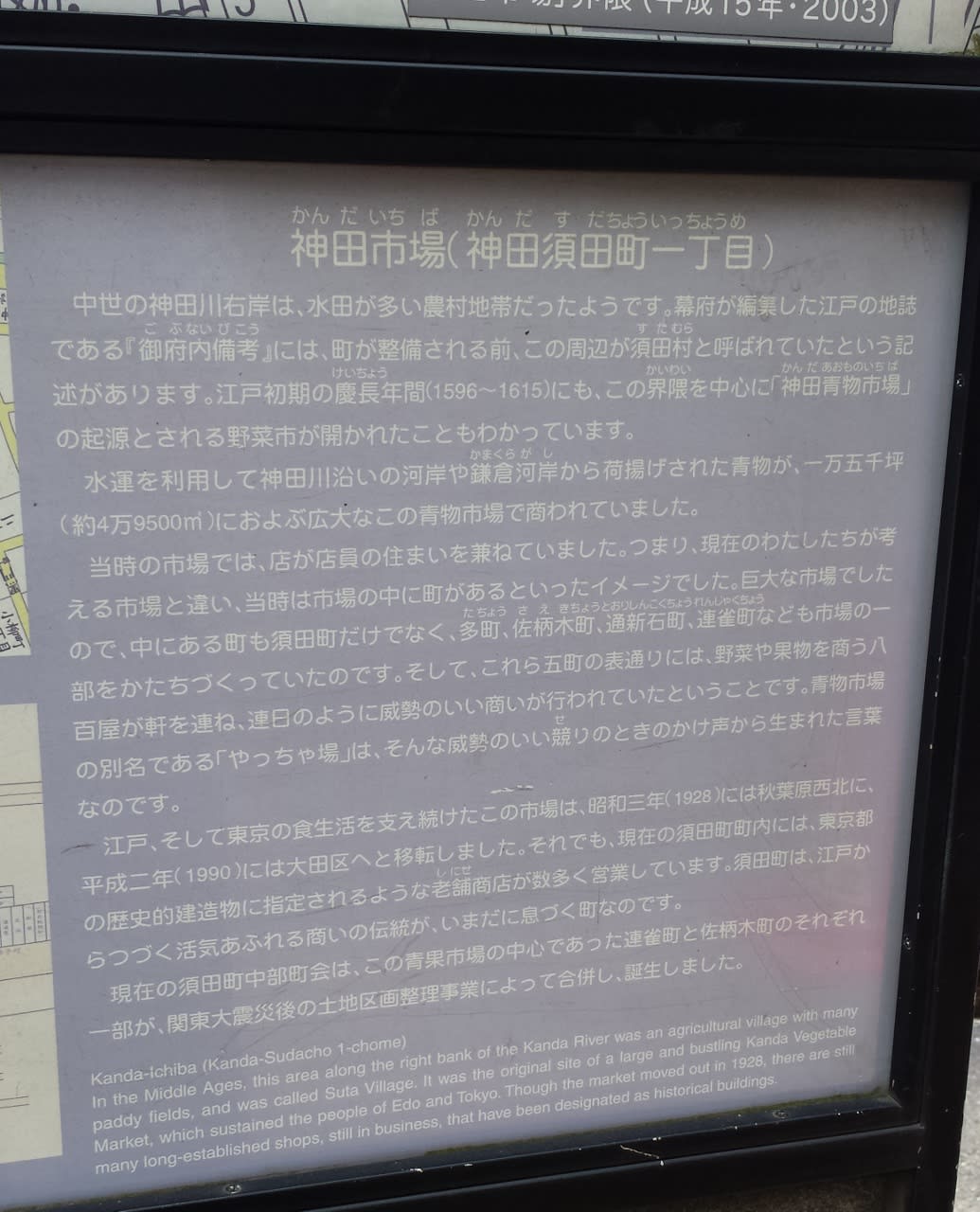

近くに神田青果市場(旧)市場の跡地がありました。秋葉原の北側に移るまえの神田青果市場です。

近くに神田青果市場(旧)市場の跡地がありました。秋葉原の北側に移るまえの神田青果市場です。

千代田区観光協会のPHには、「このあたり一帯は江戸・明治・大正時代を通して巨大な青果市場がありました。はじめは青物市が江戸中に分散していたのが、明暦の大火(1657)以降徐々にここに集まってきたといわれています。

徳川幕府の御用市場として 駒込, 千住と並び 江戸三大市場の随一だったといわれています。水運を利用して神田川沿いの河岸や鎌倉河岸から他市場で見られない優秀な青物ガ荷揚げされ、約1万5千坪(約4万9500㎡)におよぶ広大な青物市場で商われていました。

当時の市場では、店が店員の住まいを兼ねていました。現在の市場のイメージと異なり、当時は市場の中に町があったのです。周辺の表通りには野菜や果物を商う八百屋が軒を連ね、威勢のいい商いが行われていました。青果市場の別名である「やっちゃ場」はそんな威勢のいい競りのときのかけ声から生まれた言葉だといわれています。

大正12年(1923)月関東大震災にあって 市場は全滅しましたが、 直ちに復興し 東洋一の大市場とうたわれました。その後、 昭和3年(1928)には秋葉原西北に、平成2年(1990)には大田区へと移転しました。」と書かれてありました。

近くに松尾神社がありました。

松尾神社は旧神田市場の総鎮守だったようです。

近くにはお稲荷さんが二つほどありました。

お稲荷さんは、今は商売繁盛の神さまとして知られていますが、もともとは農耕の神さまです。ご祭神は宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)で、「うか」とは食物を意味し、五穀豊穣をもたらす神さまということです。

この稲荷神を氏神として祀っていたのが、古代山城の豪族、秦氏でした。『山城国風土記』逸文によると、秦一族の長者、秦公伊呂具(はたのきみいろぐ)が富に奢り、餅を的として矢を射ると、その餅は白鳥となって山の峰(稲荷山)に飛び去り、そこに稲がなったということで、「イナリ」は「イネナリ」がつまったものと考えられています。

真徳稲荷神社の創建年代は不詳ですが、神田明神の鎮座と同時期に京都伏見稲荷大明神の御分霊を勧請したものと伝えられています。明治6年に神田明神の兼務社となり、第二次世界大戦では戦災により焼失、神田司町内の2稲荷神社を仮社殿に合祀したといいます。

昭和27年に町会結成禁止の解除に伴い、3稲荷神社を伏見大社へ還座、改めて御分霊を勧請し、真徳稲荷神社として発足しました。(境内掲示より抜粋)

お稲荷さんの脇で梅干しを作っているおばさんがいたので、美味しそうですねといったら食べませんかと1個いただきました。和歌山の有名な梅だそうです。

こちらは豊潤稲荷神社です。

このあたりは昔、神田市場があった場所。商家ではどこでもお稲荷さんを祀っていたけど、関東大震災ですべて焼けてしまった。その後の昭和5年(1930)、住民や市場関係者が保留地(区画整理の際に余った土地を集めて一緒にしたところ)に勧請したのが、この豊潤稲荷だったようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます