亀戸あさくさ古道に沿って散策しています。今回は梅屋敷跡の周りを見ました。

江東区登録史跡 梅屋敷跡 亀戸3丁目40、50~53付近

梅屋敷は、江戸時代から続く梅の名所でした。もとは本所埋堀(墨田区)の商人、伊勢屋彦右衛門の別荘で清香庵としていましたが、庭内に梅が多く植えられていたところから「梅屋敷」と呼ばれるようになりました。なかでも「臥龍梅」と名付けられた一株が有名で、これはまるで龍が大地に横たわっているように見えるところから、水戸光圀が命名したと伝えられています。また、8代将軍徳川吉宗も鷹狩の帰りにこの地を訪れました。江戸近郊の行楽地として、花の季節にはたくさんの人々でにぎわい、その様子は『江戸名所図会』『絵本江戸土産』(歌川広重)などの地誌にもとりあげられています。歌川広重はこの梅屋敷だけで十数種の版画を描き、とくに「名所江戸百景」の中の、太い梅の古木を手前にあしらった錦絵は傑作のひとつにあげられます。明治43年(1910)、大雨により隅田川沿岸はほとんど水に浸り、亀戸・大島・砂村のほぼ全域が浸水しました。この洪水により、梅屋敷のすべての梅樹が枯れ、廃園となりました。

ここに残る石標柱は、江東区創立10周年を記念して、昭和33年(1958)に建てられたものです。

歌川広重 名所江戸百景 梅屋鋪

歌川広重 名所江戸百景 梅屋鋪

平成21年(2009)3月 江東区教育委員会

歌川広重 東都名所 亀戸梅屋鋪図

歌川広重 東都名所 亀戸梅屋鋪図

一立斎広重 東都名所 亀戸梅屋鋪全図

一立斎広重 東都名所 亀戸梅屋鋪全図

歌川広重 江戸自慢26景 亀戸梅屋鋪 見立梅かえ

歌川広重 江戸自慢26景 亀戸梅屋鋪 見立梅かえ

歌川広重 梅屋鋪満花の図

歌川広重 梅屋鋪満花の図

歌川国貞(初代) 梅やしき 漬梅

歌川国貞(初代) 梅やしき 漬梅

と浮世絵にたくさん描かれています。

六字名号供養塔 伝 祐天書

祐天堂由来

昭和41年(1966)に設けられた当時の説明板等に拠りますと、その由来は、元禄年間に祐天上人が千葉方面に往来の途中、この付近の川の中や川岸に多くの水死者のあるのを見て、非常に心を痛め、その霊を懇に回向されました。

その際に、これらの仏に戒名を与え祐天上人、自らが筆を取って石にその戒名を記された供養塔をここに残されました。

後年、この供養塔を奉った祠が、この祐天堂であります。

それ以来、この付近では水死者もなく、またこの付近の子供たちが水辺で遊んでいても溺れたためしが無かったと言い伝えられ、この付近に住む人々によって、水難除、安産、子供の守護の祠として崇め奉られ今日に至ります。(近年では、この祠に、交通安全祈願をなさる方も多いと聞きます。)

また、毎年7月24日を由縁の日と定め、祐天上人の遺徳を仰ぎ精霊の供養を営む日と定められてまいりました。

亀戸3丁目宮元町会 祐天堂保存会

木下川やくしみち道標

木下川やくしみち道標

高さ71センチのこの道標は、ここ境橋から、木下川薬師堂(葛飾区東四ツ木1丁目)へ至る木下川薬師道(現在の仲居掘通り)を示すものです。

刻銘は、正面に 木下川

やくしみち

右側面に、 本石町

賽暦十一年辛巳孟春

左側面に、 あつまもり

あつまもりとは、吾妻権現社のことで境橋を渡った右手、北十間川沿いにありました。本石町は日本橋の町名で、この道標の建てられた賽暦11年(1761)頃には、きっと江戸町人の参詣が盛んだったことがうかがえます。

亀戸3丁目宮元町会 祐天堂保存会

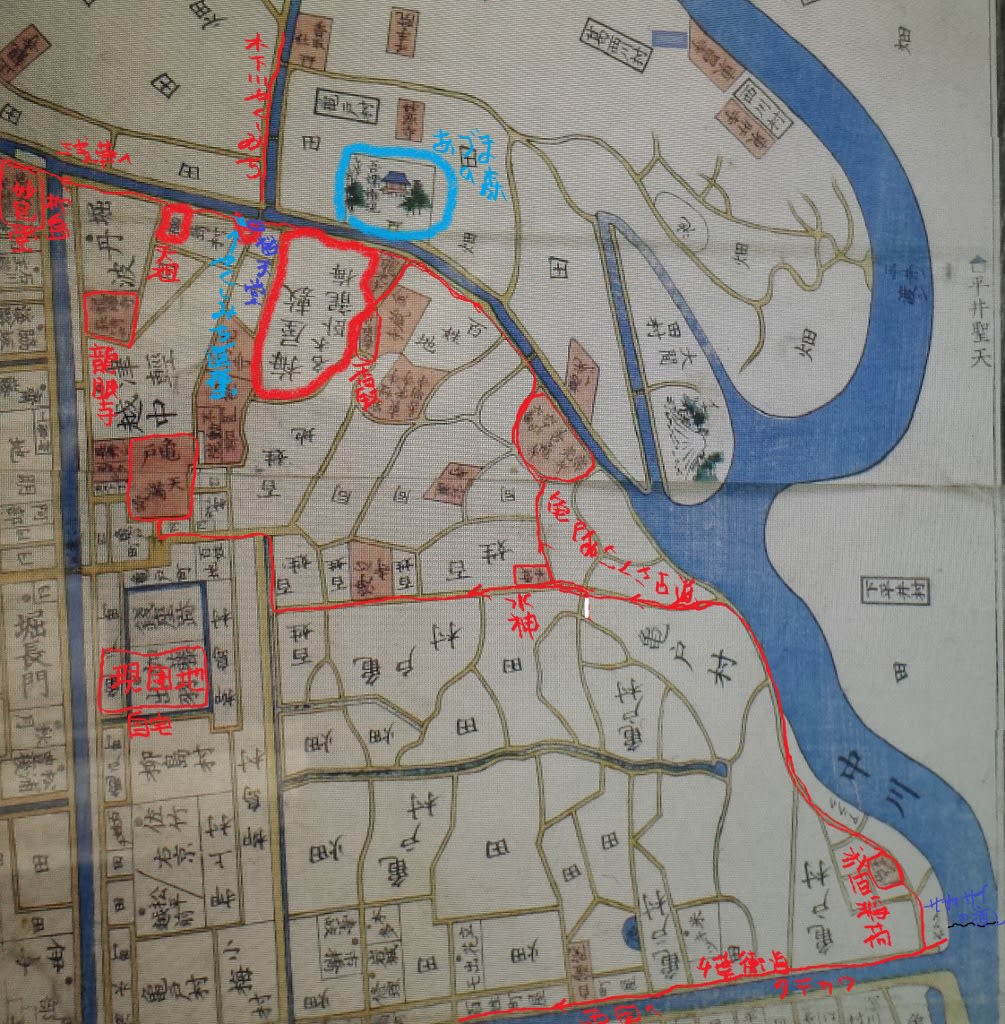

江戸切絵図で亀戸あさくさ古道を見て見ました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます