6月4日(日)

朝から青空が広がっておりますが、昨日と同じで強い北風が吹いております。私の大事な野草棚の花々も強風にあおられております。

そんな日でしたが、朝から庭木の手入れを総出でやりました。

庭木も大分枝が伸びてお隣さんに行き始めましたので、切り詰めないと伸び放題になってしまいそうです。

今日は、能登半島の旅をまとめて、終わりにしたいと思います。

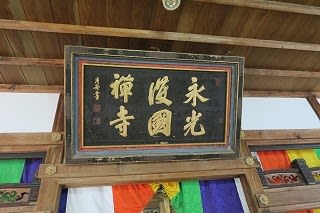

金蔵寺

このお寺さんには行く予定ではありませんでしたが、下時国家が現在拝観出来ないというので、急遽変更して行って見ました。

このお寺は、たくさんの寺宝を所有しており、特に不動明王坐像が有名です。

中世には七堂伽藍が立ち並んだ大寺院だったそうですが、兵火で焼けて一気に衰退してしまったそうです。

現在の本堂は、寛保年間に再建されたもので、中でも、八脚二重の鐘楼門(写真)は見ごたえがあります。

不動明王

連絡もしないで突然の訪問でしたが、快く拝観させて下さいました。

不動明王というと怖い顔をしたイメージが強いですが、ここの不動明王は何となく可愛らしく感じてしまうほどでした。

余りにも近くで拝見したせいなのかもしれません。

法華寺の不動明王

このお寺の不動明王は国宝に指定されております。

事前に連絡をして訪ねると、門前で奥様が待っていてくれました。

「今日は住職が留守なもので説明が出来ません」と申し訳なそうに言っておりました。

拝観しながらお話を伺うと、今は少し体調がすぐれないので、拝観は御断りしているとのことでした。

どうして私たちには「どうぞ」と快くお受け下さったのかは、今でも不思議に思っております。

立派な不動明王を十分に堪能致しまして、法華寺を後にいたしました。

平忠時一族の墓

法華寺から再び外浦に出て、「平忠時一族の墓」を目指しましたが、案内板がはっきりと出ておらず、内海まで行ってしまい、これは違うとUターンです。

小さな案内板がありやっと辿り付きました。

案内板には、道路から8分と書いてありますが、急こう配の土手のようなところを下って行きますので、足に自信のない方では無理かと思います。

ここは、壇ノ浦で敗れた平忠時が流罪となって過ごしたところです。

今では、館跡などあるだけですが、谷底のようなところですので、冬の寒さと湿気に悩まされたといいます。

殿上の暮らしをしていた大納言は、この配流でどんな思いで暮らしていたのでしょう。

禄剛崎灯台

能登半島最先端の灯台です。

ここも歩いて10分ほどですが、急な山道が続きますので元気の無い人には無理かも知れません。

釜山まで

先端にこんな距離標がありました。何となく納得してしまう雰囲気がありました。

半島好きの人はぜひ訪ねると面白いと思います。

見附島

旅行最終日で、朝食を済ませ出発です。

最初に訪れたところです。

なぜ「見附島」というのか・・・やはり諸説あるようですが、今のところ弘法大師伝説が一番有力なようです。

地元の方の話では、若い方々は「アデランス島」というそうですが、やはり馴染めない気がいたします。

松岡寺

浄土真宗のお寺です。

蓮如上人ゆかりの寺だそうですので、この地方最大を誇り、一向一揆の時には、中心的な役割を果たしたといわれております。

本堂

寺宝である「聖徳太子立像」は国宝に指定されておりますが、さすがに公開はしておりませんで、等身大の写真がお厨子の横に立っておりました。

奥様が住職の不在を申し訳なそうに案内してくださいました。

松岡寺の後、予定では、蔵が全部漆塗りというお宅へうかがう事になっておりましたが、当日は急遽不在という事で取りやめになってしまい時間がポッカリト空いてしまいました。

カーナビに逆らうように、狭い海べりの道を選びながら酒蔵を訪ねて見ました。

鶴野酒造

一度は断られてしまいましたが、交渉して案内をして頂けることになり、酒蔵内を案内していただきました。

観光化されている蔵元は、綺麗に整備されておりますが、ここの蔵元は、いきなり行った事もありますが、普段通りの姿を見せてくれました。

かなり雑然とした蔵でしたが、凄く感じの良い案内振りでした。

手書きのラベルの純米大吟醸

帰りには、行った者たち全員がお酒を買い、ご迷惑をおかけした事へのささやかな償いと云ったところです。

注文してから随分待たされ、やっと瓶を持って出て来ました。

「ラベルを書いておりましたので、すいません。」とのことで、手漉きの紙に黒々と酒銘が書かれておりました。

何本か並びましたから、見ると、字がそれぞれ違うのに気が付きました。

貴重なお酒を買う事ができました。

明泉寺

このお寺は、弘法大師も訪ねたと云われる由緒ある寺ですが、上杉兼信の能登侵攻により多くの堂宇を焼失してしまったそうですが、境内の「石造五重塔」は残り、国の重要文化財に指定されている。

絵図

庫裏に声をかけても誰もおらず、諦めかけた時に裏山で人の声がするので、「お寺の方はいらっしゃいますか」と大きな声で二度三度、すると、作業着を着た方が、「ハイハイ」と出て来てくれました。

本堂へ案内され、詳しいお話を伺う事ができました。

この絵図も普段は公開しないそうですが、何だか特別にと見せてくれました。

鎌倉時代の絵図だそうですが、年代は定かではないとご住職は言っておりましたが、往時の姿を描いている貴重な資料です。

海辺の道

今回の旅は、意識して左手に海を見ながらのドライブを心掛けましたので、ほとんど能登半島を一周したと思います。

自動販売機も食堂、もちろんコンビニなどない漁村を走り続けたのですが、食事処を探すのには苦労しました。

それでも、楽しい旅でした。