9月21日(月)敬老の日

朝から晴天です。

午前中に用事を片付けて午後からは、一昨日の「中山道街道六十九次散歩」の備忘録に没頭しましたが、遅々として進まず・・・

今日は、中山道街道歩きの備忘録です。

深谷宿は、江戸から19里5町、約75kほどに位置し9番目の宿場として整備され旅籠の数も多く、宿としての規模は大きい方であったと云われております

渋沢栄一翁

深谷駅に10時に集合して出発ですが、駅前広場に建つ渋沢栄一翁にご挨拶をしてから歩きだしました。

目指すは、本庄宿です。

煉瓦の煙突

深谷は元々瓦の一大産地でしたが、明治になって西洋を模した建造物が増えるにつき、瓦作りの技術を生かした煉瓦作りが盛んに行われ今に残っております。

造り酒屋 藤橋藤三郎商店の煉瓦の煙突です。

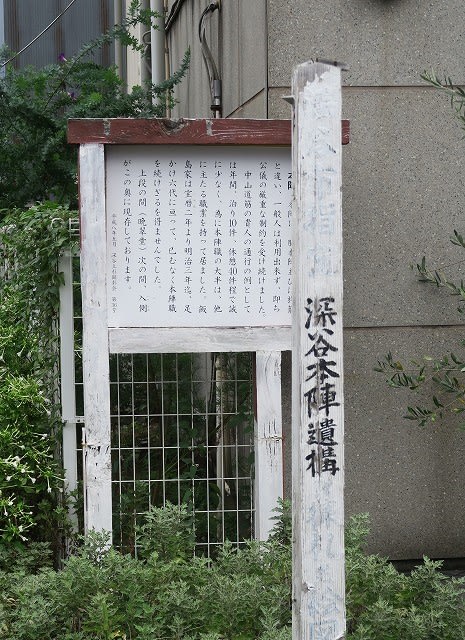

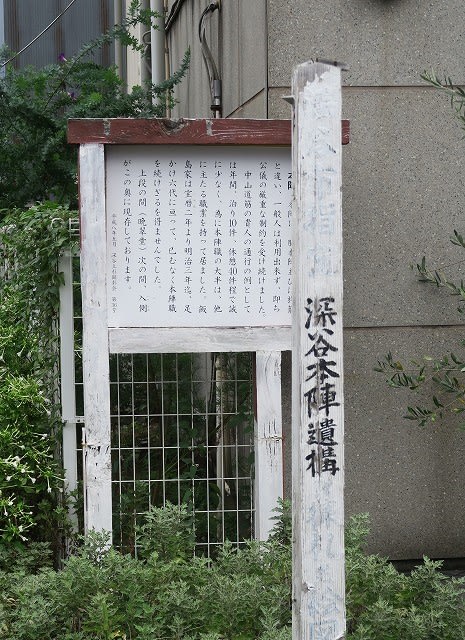

深谷本陣跡

数少ない宿場の遺構のひとつで、深谷本陣跡の案内板がかろうじて立っておりましたが、立っているだけで、それらしきものは何一つありません。

内部は公開されてはおりませんが、上段の間など一部が残されているそうです。

七ツ梅酒造跡

300年以上続いた酒造元の跡地を利用して様々なお店がさながら横丁風景を思わせるように並んでいました。

どれもレトロ感満載のお店ばかりで、面白そうでした。

一番奥まったところに、映画館がありました。

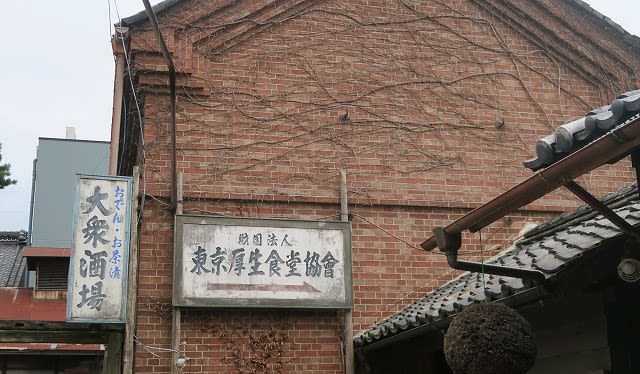

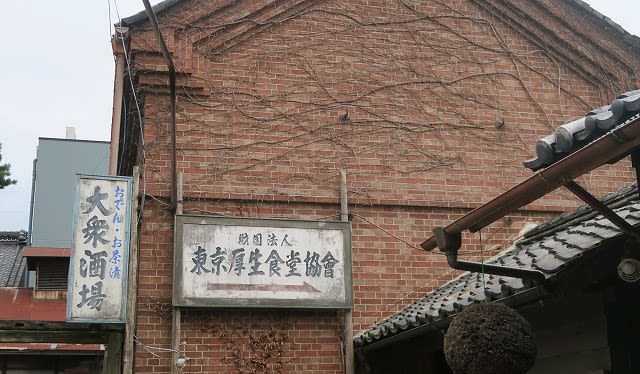

東京厚生食堂協会

昔の看板をそのままに営業しているそうですが、大衆酒場・・・何とも昭和を感じさせてくれます。

耳そうじ

これは何屋さんでしょう・・・

今でも耳そうじにやって来る人がいるのでしょうか?

謎に満ちた看板です。

宿場の通り

表に出ると、昔のままの雰囲気で街道が残っておりました。

左の建物は、酒蔵です。

煙突

ここの蔵元にも、立派な煙突が残っており、深谷宿の雰囲気を感じさせてくれます。

残しているのか、残ってしまっているのかは定かではありませんが、取り壊すのには膨大な費用が掛かるそうです。

呑龍院

写真を撮らずに来てしまったため、振り返ると呑龍院鐘楼が見えた。

呑龍様は昔も今も、「子育て呑龍」といわれ、庶民から絶大な信仰を集めております。

西の常夜燈が設置されている場所は、宿場の特徴である桝形になっており、ここが宿場であった証にもなっております。

西の常夜燈

天保11年の建立ですが、今でも現役で夜になると赤々と点灯されているそうです。

透かしの「三」は、冨士講が建立した証です。

ここが深谷宿の西の出口でした。

清心寺の境内

浄土宗のお寺で、境内には、「一ノ谷合戦」で岡部小弥太忠澄によって討ち取られた、平家の大将「平忠度」の供養塔がありました。

供養塔

鎌倉幕府が開かれた後に、岡部小弥太忠澄によって平忠度を供養するために、自分の領地の中で一番見晴らしの良いこの地に供養塔を建てたと伝えられております。

平忠度のお墓は、兵庫県の須磨にあるそうです。

瀧宮神社

境内にある、湧水と滝がその名前の由来とも言われる神社で、古くから、深谷上杉氏の崇敬を受けてきたといわれる由緒ある神社です。

深谷市街地に近く憩いの場としても親しまれ、春には桜の名所として市民の憩いの場にもなっております。

源勝院

江戸時代に、この地の藩主安部信勝が創建した曹洞宗の寺で、境内には、安部氏2代から13代までの歴代藩主の墓があります。

ここも参拝できませんでした。

普斎寺

曹洞宗の寺。

岡部小弥太忠澄のお寺さんらしく、御影堂には岡部小弥太忠澄の像が安置されているそうですが、お参りはできませんでした。

今回の街道歩きでは、岡部小弥太の墓にお参りするのが一番の楽しみでしたが立ち寄ってはくれませんでした。

残念!!

この寺から1kくらい離れたところにお墓はあるそうです。

一番楽しみにしていただけに行きたかった・・・

高嶋秋帆幽閉の地

街道から少し入ったところに「高嶋秋帆幽閉の地」という場所がありました。

江戸末期の砲術家であった秋帆は幕府に重用されておりましたが、中傷によってこの地に10年間幽囚されていたといいます。

一里塚モドキ

街道を歩いて行くと、17号線と旧道の分岐点に立派な大木がありましたので、誰しも一里塚と思いきやそうではなかったのです。

この辺りにあったと云われておりますが、定かではないという事です。

日本橋から20番目ですが、場所は解らないとのことです。

岡部のマンホール

旧岡部町のマンホールです。衣冠束帯の人物が描かれております。

一体誰なのでしょう?

道しるべ

知らなければ真っすぐに行ってしまいそうな道ですので、どなたが書いたのか手書の道しるべが結んでありました。

これが無ければ・・・

百庚申

豊見坂にある庚申塔郡は、万延元年は庚申の年なので、村の有志により建てられました。

この年は、桜田門外の変や黒船が来るなど」、世の中の世情が騒然としていた年です。

現在60基ほど残っております。

龍岡橋

国道バイパスを横切り小山川を渡れば本庄藩領です。

長閑な堤防を歩いて本庄宿を目指しております。

八幡神社

村の鎮守さまとして親しまれております。

建久年間二この地一帯の児玉党の一人牧西広末が、鎌倉八幡宮を勧進建立した神社です。

現在でも当時から伝わっている、金鑚神楽が有名です。

宝珠寺

真言宗のお寺で、開基開山は不明だそうで、古くから鎌倉街道が通っていたといわれておりますので、その頃からのお寺さんだと思われます。

赤色の三門まで一直線の杉木立のすがすがしいお寺でした。

お地蔵さま

石仏が並ぶこのあたりが、武蔵の国と上野の国の境だそうで、このお地蔵さまがひと際目立っておりました。

あちこちにあった石仏を集めたともいわれております。

このあたりに一里塚があったそうですが今は何もありません。

交差点

旧道と17号の交差点です。

信号

本庄市内の交差点では、中山道交差点という名前の信号機でした。

圓心寺

浄土宗のお寺で、本堂が天正4年の建立と伝えられており、廃城となった本庄城の後に建立されたそうです。

お墓のお墓

境内には古い石塔が集められておりました。

墓地の整理をして集められたそうです。

本庄駅

夕方5時前に、今回のゴール地点本庄駅に着きました。

歩いた距離は、14,7k。

歩数は、24、400歩

久しぶりでしたので、足が痛くなってしまいました。