草月流 New Challenge Exhibition 水のない いけばな展 4期 を見てきました

配列のせいか、今期は写真が撮りにくかったです

作品数(55)が多かったからのようです

作楽会 いけばな教室のブログにあげたものとすこし違いますが、

いいなとおもった作品がいくつもあり、ここにも記録に残します

3/12に家元によるリモート観賞ツアーが公開されましたので、参考にして作者・題・花材・ポイントを青字で加筆します

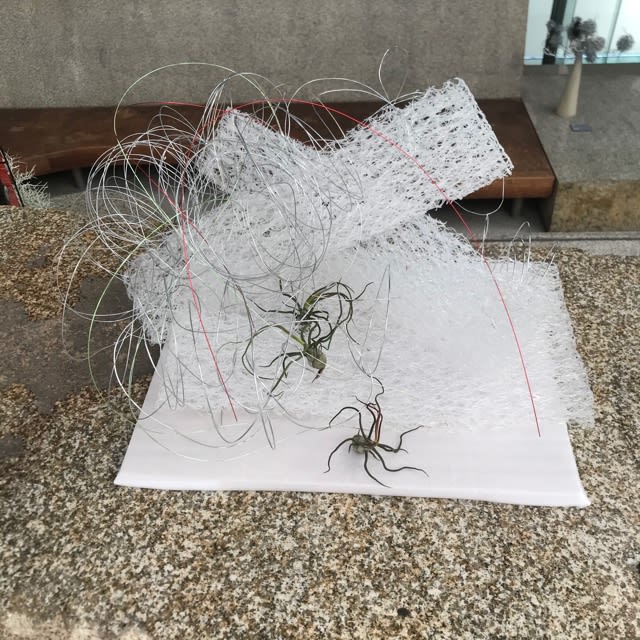

石庭の一番上にあるので、近づくとまずこんな感じで拝見できます

正面に回るとこんな風に

正面で、改めて、しゃがんでみるとこんな感じです

勅使河原茜家元/Reborn\Ⅳ/アララギ・ドラセナ花殻・グラスファイバー・ヘアースプレー

グラスファイバーはヘアースプレーで固めた

動き出しそうな感じ、足が軽やかで上が重いところが面白いと思った

どの作品も床とほぼ同じ高さに置いてあるので、

階段を上り下りしながらいろんな角度から見ることになりました

テキストに「あらゆる角度からの視点を考える」「下からの視線」「床置き」などというテーマでいける勉強をしますが、それらの集大成だなと思いました

宇宙の渦のような、不思議な魅力があって、今回私の中では一押しの1つです

木片の側面に穴をあけてミツマタを刺しているのですが、無駄な穴が無く、微調整したいときはどうやっているのか、自分で作ることを想像すると、かっこう難しいだろうと思いました

多田霞優/三密は嬉し/ミツマタ一種

細かくてかわいらしい、軽やかでリズミカル

「植物を編む」作品で、丹念に作った立体と局面を組み合わせてある

バランスよく立っている

加藤湖昌/飛びたい!/竹

パタパタと上がる感じがする。丁寧に編み気持ちが良い作品

さらしたミツマタはかたいのだけれど、こんな風に柔らかく軽やかな曲線も作れるのかと感心しました。これは後ろから見た写真です

荒木草詠/西風が見たもの/ミツマタ・タンブルウィング

ミツマタをかなり動きを持って表現している、風で転がる植物素材が風を感じる

おそらく鉄の土台とO型のリングに素材をつけているのだと思いますが

あえて、土台を全部かくして均一な太さにして、赤い瓜で変化をつけている

阿部琇扇/漂白花材の楽しさ/シーブッシュ・スズメ瓜

シンプル、中に土台がありそこに素材の面白さと色の効果も出ている

自然の曲線なのか、根の近くの曲がりをうまく使って、輪切りの形の面白さもプラスしてある

体を金色や青色に塗るアートがあるけれど、こうやって金色に塗ると息が止まって、金属になってしまったようだ

伊藤静夕/変容/竹

輪切りにしてみたり、巡り巡っている感じが面白い、竹の形も自分で変えたのか工夫していてかっこいい

細い竹を着色して構成してある、強弱・リズムがある

ちん玲/次元/竹ひご・竹の枝

色の組み合わせで個性が出る、柔らかい

枯らしたアンスリウムも味があるなと思いました

岡希久子/統合/アンスリウム・モンステラ・鉄

自作の鉄を横にして使った、色で一体化している。アンスリウムが何とも言えない、語り合っている、整然としている

強い黒赤の面から見え隠れする植物 金色はタケの節で模様をつくったのかしら

新屋真峰/月映え/鉄・トウ・ツゲ

鉄の面の使い方が面白い、個性がある、思いが強く出ているがシンプル、やりたいことがはっきりしている

地衣類サルオガセも水を使わない緑

山本彩華/希望/ツル・エアプラン津・ナタ豆・オーニソガラム・砂

かなりいろんな素材が混ざり合っていい感じ。オレンジの曲線がいい

骨を連想させる白に、濃い緑色が効いている

三浦紅舟/脱皮あるいは再生/和紙を張った木・コウゾ・苗

層にした重なり合いが面白い、丁寧で繊細な作りをじっくり見るとよい

葉を丸めた筒、鉄の土台と芯棒にさしているのかな、長短がリズムを生んでいる

土台は梱包素材か? いろんな素材が使えるんだという花展だ

北田紅桃/赤と紅の協奏曲/ドラセナ

リズミカル、動きがある

土台は梱包素材か? いろんな素材が使えるんだという花展だ

野澤彩葉/萌芽/カラタチ・シーグレープ・ヤツデの実・梱包材

全体的に色の効果がある、一体化していて面白い

今回の一押しの1つ こういう自作花器もあったかと楽しくなりました

李樹星/会話/透明ビニールシート・カラタチ・アスパラプルモーサス

会話している 。ビニールの伸ばし方でいろいろ、アスパラガスも繊細

これも楽しい、一押しの一つ、団扇の骨の一種いけ

おそらくプラスチックなのだろうけれど、竹だとこうはいかないのかしら

宮川美翠/換気/プラスチック団扇

今は換気ですね。引いて見ると軽やか。大きい美術作品として存在できる、シンプルでかっこいい。

エアープランツも水のいらない緑 白い板は寒天?

片柳美光/雪の中から/エアープランツ・ポリエチレン・ワイヤー

雪の中から出てくる感じなのか、線が繊細でいい表情

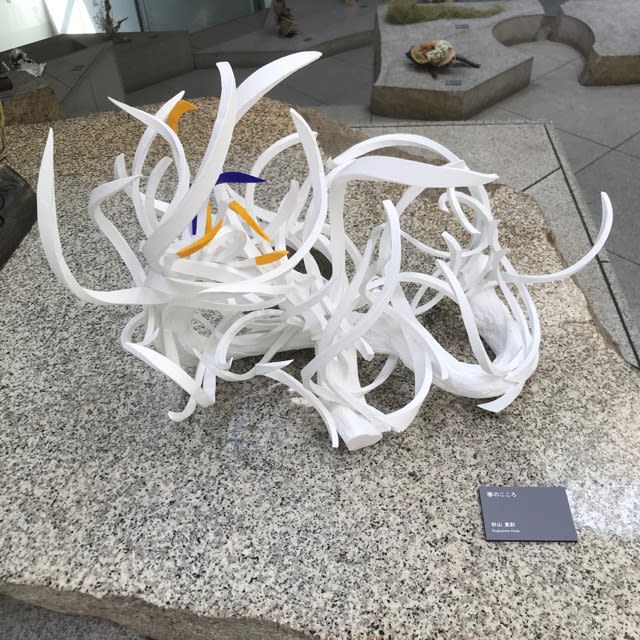

黄色と青をすこしにしたのが良かったのか、この白い素材はなんだろう

杉山貴彩/春のこころ/藤蔓・竹

竹が動いている、自分で作っているので竹に見えない。ポイントの色が何とも言えない。

お家元が松の木でこういう木の組み方をしておられた

素材の違いからか、これは郷土玩具か積み木のような優しさがある

牛久保翠吏/エンドレス/コウゾ・和紙

ずっと続いていきそうな感じ、組み合わせていくと形との出会いがある、どんどん広がっていく。動きが面白い

右側が正面の様で横長の作品だけど、この向きが良いなと思ったので撮りました

木村緑星/きざし・春/ニューサイラン・試験管・ペッパー紅

石の上にぴったりの作品 。石のの冷たさに対して暖かい。

竹皮を竹串で留めてある。お教室にある三角の花器でこんな風にできるかも

海老原綾霞/石は夢みる/竹皮・竹串・那智黒石・鉄

那智黒石にびっくりする、はじめての形。包まれている。生まれてきた感じ、希望につながる。

これも正面は右で横長の作品だけど、種の配列の面が面白いので端から見て撮りました

解説を聞くとはやり正面から生き物っぽく見てほしかったのかも

他にも、ヒマワリを使った作品がありました

北村青霞/深海生物/ヒマワリ・オクラ・エリンギ・苔・エリンギ・トウガラシ

角度によって違う正面から見ると口を開けたみたい、動き出しそう

・・・・・・・・・・・

お家元から、全体を通して

お家元から、全体を通してこれだけの作品を見せていただいて元気・勇気・朗らかな気持ち・笑い・びっくり・・・すごい作品ばっかりだった。作者に会いたくなった。個性豊か、さすが草月。プラザだからこそっだったし、プラザがよみがえり、プラザになんなく作品が存在したのがすごい。

この状況の中でトライして、大成功、皆のアイディアが花開いた。

それではまた元気でお会いしましょう。ありがとうございました。

・・・・・・・・・

日本間では床の間の花がいけ替えられていました

黒い花器に白い花のマッス、アリウムの茎の線が面白いと思いました

・・・ ・・・・・

同じ5階では本部教室が開かれていて、花材を見ることができました

おかめ桜 'オカメ’

おかめ桜 'オカメ’

1930年頃、カンヒザクラとマメザクラの交配によってイギリスで作出された。を親とするサクラ。低木で枝が横に広がらないので家庭向き。

開花時に若葉が開かない。花弁の色が濃くすじが目立ち細長い卵形で平らに開かない。雄しべは長くて目立ち、雌しべはさらに長く突き出す。ガク片は小さい三角形4mm以下、紅色で無毛。萼筒は釣鐘形で7~9mm、付け根部分が丸く膨らむ、小花柄とともに無毛。最下の苞は丸みを帯びた菱形3~5mmで黄緑色。

参考: サクラハンドブック p.34,31

他にもトサミズキやサンゴミズキ、ミモザなどがありました

お教室のおけいこは緊急事態宣言で休止していますが、その間に季節は冬から春へ、花材も変わっていくなと思いました

・・・・・・・

今日も青山通りの並び、伝統工芸青山スクエアを覘いてみました

お雛様から端午の節句の兜へ模様替え

木目込みのサイがかわいらしかった

・・・・・・・

15日に久しぶりに先生の助手ではなをいけます

鋏を持つのが久しぶり、うれしいです

サンカク(三角)アカシア、葉の形からの名称

サンカク(三角)アカシア、葉の形からの名称

駅の花屋さんではフレンチラベンダーの綿帽子

駅の花屋さんではフレンチラベンダーの綿帽子