京料理、水炊き 鳥初 鴨川

京都市下京区和泉町169

TEL 075-351-1615

定休日 日曜日

京の風物詩、京都鴨川納涼床のある「鳥初鴨川」さんは大正10年創業。

「おこしやす 鳥初鴨川へ 京情緒は目と舌と心で召し上がれ」

鴨川と高瀬川に挟まれた当店のエリアは京町屋の風情ある料理屋が並び、

夜になると互い互いのお店と高瀬川に設けられた灯火に明かりがつき、

いかもに今京都にいるという実感に浸ることができる。

お店の中に入ると純和風の部屋が通しで続いている。

当店は納涼床のシーズンは雨が降らない限りはこの座敷は基本使っていないようだ。

そうは言っても床の間の設えなどはしっかりとされてお客を迎えているのが京都の料亭だ。

互い互いの床の間の掛軸は祇園祭にちなんだものや風流な女性の絵が掛けられ、

活け花もしっかりと活けられていた。

また、一番奥にある(逆に玄関の近の方)坪庭も良い雰囲気を伝えている。

これが当店の納涼床。

鴨川納涼床は5月1日から始まり皆さんの要望により今年は10月末日まで延期されたとか。

これも温暖化の影響のためでしょうか。

今年は85店舗が参加しているらしい。

念願の久し振り納涼床に来て、鴨川、東山を眺めながら

祇園祭宵山の夜を過ごせるなんて、なんて幸せなのでしょう。

まったくお隣りのたん熊本店の納涼床。

こちらの方がお客の集まりがよく、ほぼ満席。

途中から舞妓・芸妓さんまで呼んだ宴席となりとても華やかな床だった。

ここで納涼床の歴史について書いてみたいと思います。

豊臣秀吉による三条、五条橋の架け替えなどを経て、

鴨川の河原は見世物や物売りで賑わった。

それに伴い富裕な商人が見物席を設けたり、茶店ができたりするようになり、

これが納涼床の始まりとなった。

江戸中期には約400軒の茶屋が床机の数を定めるなど組織化も進んだようだ。

当時の床は「河原の涼み」と呼ばれていた。

いよいよ当店名物の水だきコースのスタート。

当店は完全予約制を取っており、この水だきコース5,400円(サービス別)のみとなっている。

料理の方はこのように担当の女性が全て作ってくれて、

まるでスミダマンは殿様気分でその味・雰囲気を堪能できた。

こちらが持ち運びに便利な木の道具に乗せられた野菜と薬味。

この道具がなんとも風情がある。

コースの最初のお通しは鶏の肝煮、枝豆、湯葉。

お酒のお供にピッタリだ。

続いて玉子豆腐。

シンプルなメニューが続く。

夏の納涼床では最初の一杯は生ビール。

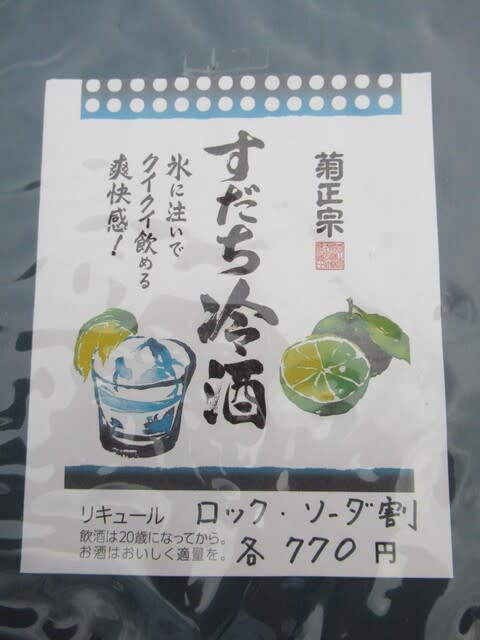

続いて気になったのが、この菊正宗のすだち冷酒。

ロック、ソーダ割で770円。

氷に注いでクイクイ飲める爽快感!

水たきの鍋の具はもちろん骨付きのモモやムネなど色々な部位が楽しめる。

そこに湯がいたエノキ、キャベツ、菊菜、豆腐、湯葉などが入る。

そしてなんと言っても一子相伝の濃厚スープがすごい。

その絶品の鶏ガラスープが最初に振る舞われる。

創業以来守る秘伝の乳白色の水たきスープ。

生後70日の玉子を生む前の雌鳥のみを使用。

乳白色のスープは最低5時間煮込んだ鶏ガラに秘伝の味を加えて完成させる。

眺め千両、味は万両。

爽やかなそよ風が吹いてくるし、言うこと無しです。

川風にあたりながら食事をするのは最高。

満天の星の下、自然の中で食事をする喜びを感じ、至福の時をゆっくり過ごした。

なお、当店の床は75名収容。

上木屋町、千斗町、西石垣エリア、下木屋町エリアに納涼床が続いている。

こちらは鳥初さんの厨房をちょっと覗いてしまった。

当店の鶏は主人自らが捌く。

こちらが以前数回お世話になった当店隣りの「たん熊本店」さん。

(2017-12-14付~番外編173~参照)