索引 100分de名著 『太平記』

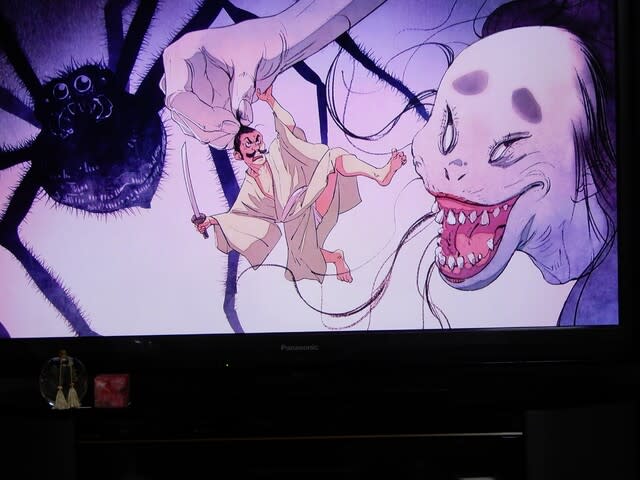

日本古典の中でも最も有名な軍記物の一つとして知られる「太平記」。

その作風から軍略マニュアル、忠臣のあり方といった読まれ方をされることの多い「太平記」ですが、

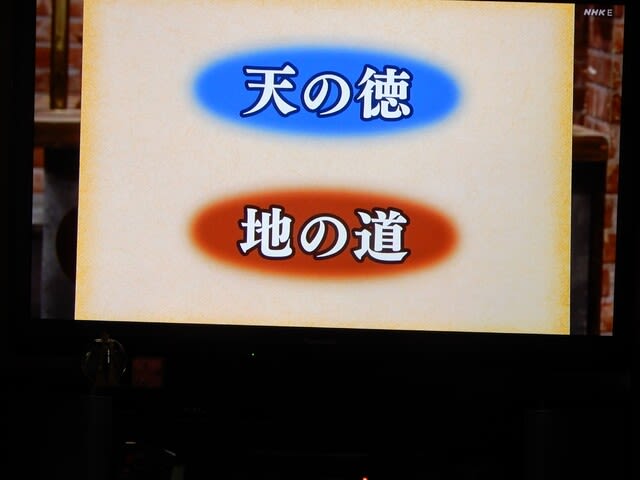

価値観が大きく移り行く「あわいの時代」というキーワードを使って一歩深く読み解くと、現代社会を生き抜くヒントの宝庫となります。

そこで「100分de名著」では、「太平記」に新たな視点から光を当て、価値観が大きく揺らぎつつある現代とも比較しながら、乱世を生きる知恵を学んでいきます。

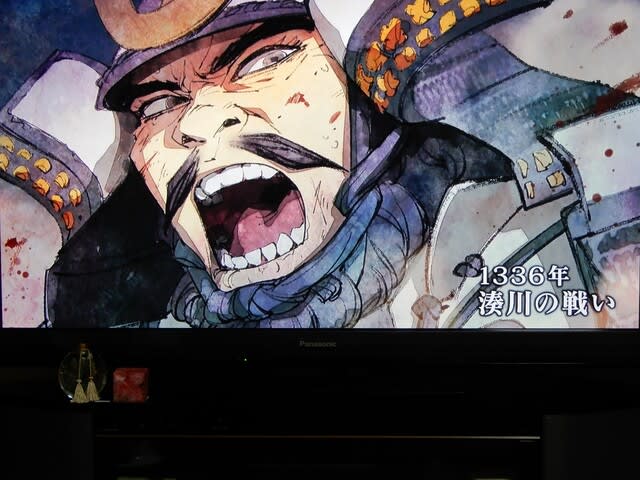

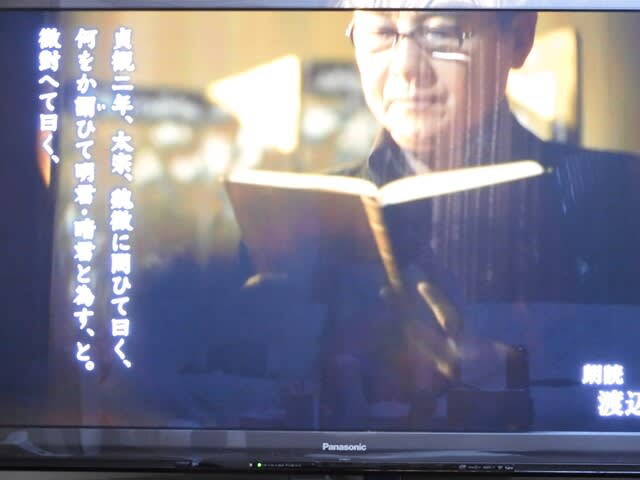

「太平記」は室町時代に成立したとされる物語。

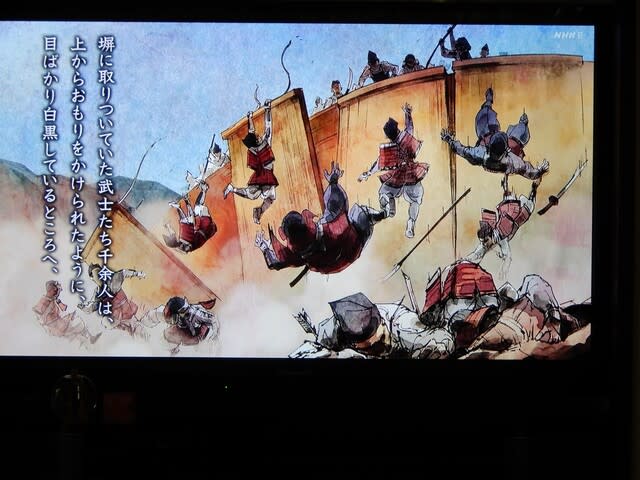

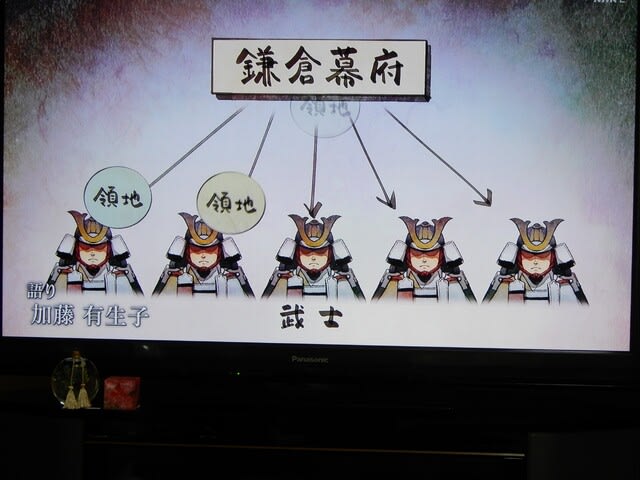

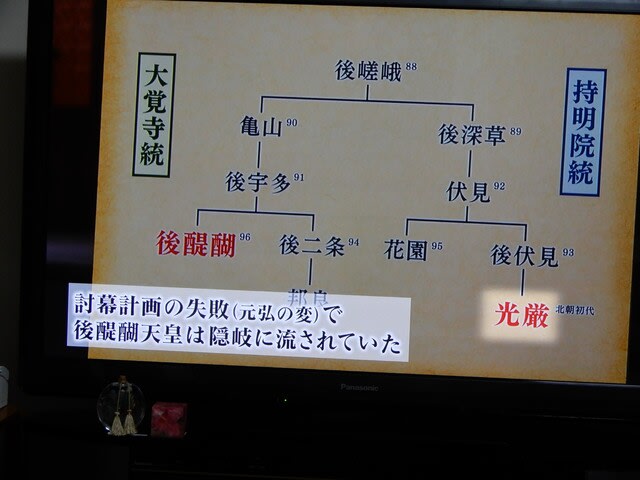

悪政によって綻び始めた鎌倉幕府。

時の執権・北条高塒を討ち、天皇による新しい政治を打ち立てようとする後醍醐天皇は、初期のクーデターこそ失敗するものの、

足利尊氏、新田義貞、楠木正成ら新しい時代の武将たちに助けられ、ついに幕府を滅ぼす。

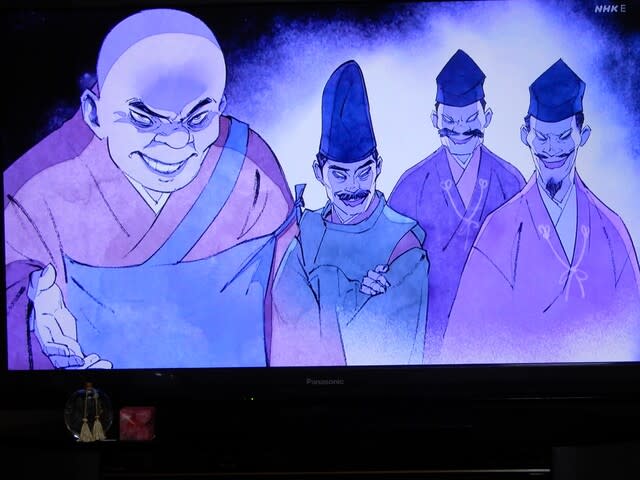

「建武の新政」と呼ばれる新しい政治がいよいよスタートするのですが、時代を読み切れなかった後醍醐天皇に対して、武士たちの不満が爆発。

武士たちのリーダーとして足利尊氏が立ち、天下を分ける動乱が巻き起こります。

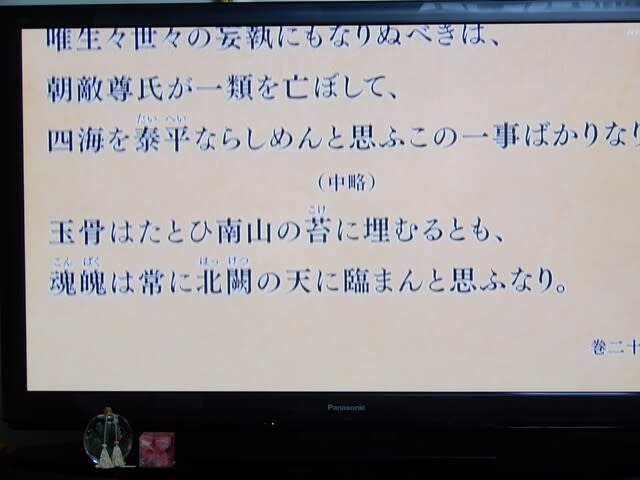

新田や楠木に支えられ、一時は尊氏を九州へと追い落としますが、勢力を蓄えた尊氏は反抗作成を開始。

ついに後醍醐天皇は吉野へと逃亡することに。

天皇はこの地に南朝を打ち立て、日本は、北朝と南朝の二つの朝廷が並び立つ前代未聞の事態に陥りました。

果たして天下を制するのはどちらなのでしょうか?

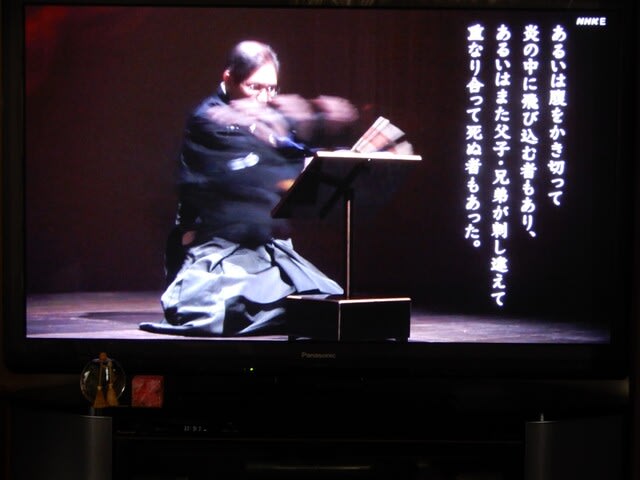

組織の存亡を賭けてしのぎを削る「太平記」の登場人物たちの姿には「人間関係の築き方」「組織興亡の分かれ道」「失敗から学ぶべきこと」等、

今を生き抜く上で貴重な教訓にあふれています。