播磨の城跡 「瑞泉寺城」

~安積氏の城~

【閲覧数】2,943件(2014.2.15~2019.10.31)

ずいぜんじ

瑞泉寺城

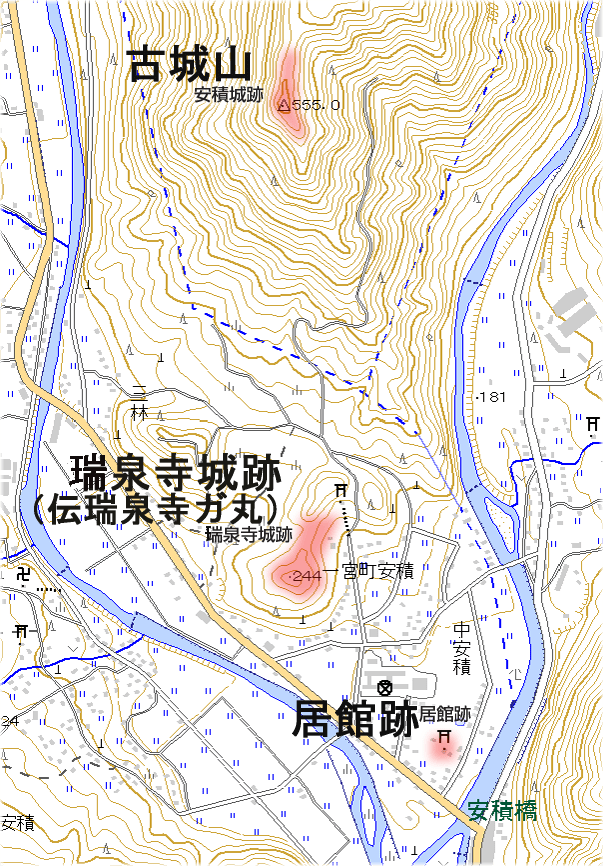

瑞泉寺城跡は宍粟市一宮町安積にある。鳥取に通じる因幡街道(播州街道)と因幡に抜ける街道が交わる要衝の地にあった。

▲端泉寺城跡

▲安積氏の城跡の位置図

▲航空写真 昭和22年(1947)国土交通省

安積氏は幕府の御家人

安積氏は鎌倉末期には宍粟郡安積保の下司職(げししき)・公文職(くもんしき)として任ぜられた御家人であった。はじめ足利氏に属していたが、赤松氏が播磨国守護に任ぜられるとその被官となり代々下司・公文職として安積保を支配していた。

▲安積居館跡 東安積村地番字別図 安積地区蔵

戦国時代に瑞泉寺城を築城

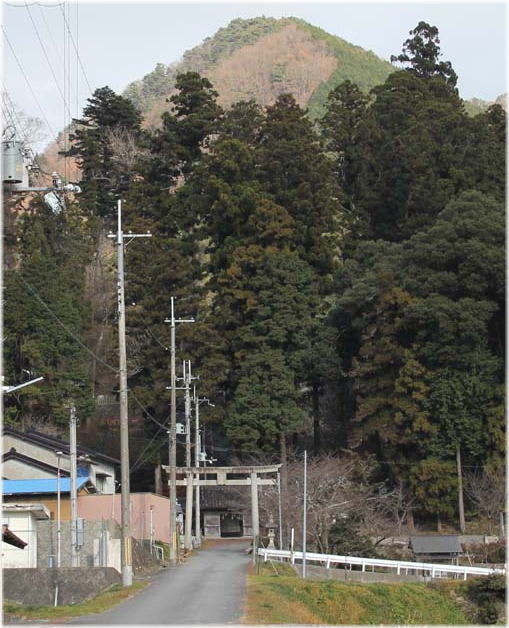

嘉吉の乱(1441)、応仁の乱(1467~77)が始まり戦国の世となり、このころ平地の居館から新たな居館城・瑞泉寺城を築いたのだろう。安積氏の勧進と伝わる安積八幡神社の随神門の左に土塁と石積みによる居館跡が残る。その南西の山頂に主郭があり、愛宕社が祀られている。

.

▲安積八幡神社の向うに古城山 ▲神社山門左 土塁と石積みによる居館跡

▲瑞泉寺城の名のもとになった寺跡が残る

宇野氏との対立

戦国末期になると赤松総領家は衰退し、尼子氏の侵略をくいとめることができず、播磨は混乱した。その頃宍粟郡代宇野氏が赤松家から離反・自立し勢力を拡大していた。安積氏は赤松家と手を結んでいたので、宇野氏とは対立し古城山に詰の城を築いたと考えられる。

宇野氏の城攻めに従軍

天正八年(1580)羽柴秀吉の播磨平定に、安積氏は置塩城主赤松則房に従って秀吉軍に属した。秀吉軍による長水城の落城後、安積将監は宍粟郡河東(一宮町)に百石を加増されている。

▲羽柴秀吉書状 秀吉が安積氏、田路(とうじ)氏に与えた軍事指令

江戸初期は鉱山・輸送の権限

一宮町北端の富土野鉱山の銀・銅の採掘・輸送業者が結成していた諸座に対し、運上銀の納入を命じた慶長六年(1601)の文書には、池田輝政とともに安積盛祐・盛秀の署名があり、鉱山と山崎・姫路を結ぶ街道の用地の有力者として活動を続けていたことが知られている。

▲池田輝政判物 富士野鉱山(一宮町)の差配を命じた。富士野鉱山では、銀の採掘が始まっていた。

・参考文献:『山崎町史』、『播磨北部の生業と武士』他

◆城郭一覧アドレス