地名由来「安志・長野」 宍粟郡安富町(現姫路市安富町)

【閲覧数】3,125件(2010.3.17~2019.10.31)

~宍粟市ゆかりの地として、宍粟郡安富町(現姫路市)の地名の由来を続けていきます~

■安志(あんじ)

林田川上流域の谷平野。地名は「和名抄」の安師(あなし)郡に始まるが、原義には諸説あるも北西風をいうアナシに語源を求めるのが最も妥当で、冬期西方の鞍部安志峠から厳しく吹き降ろす北西風に由来すると解される。「風土記」安師里の地名起源説話に出る安師(比売)神は風神であり、アナシが転訛したアンジになった。

因幡国への道が南北に通り、山崎断層に沿って東西に走る道が合流する交通の要地で、飾西郡前之庄(夢前町)へ2里15町29間半、山崎山田町(山崎町)へ1里11町8間の距離にあった(文政4年伊能忠敬興地実測録)。寛文4年(1664)の山崎藩主池田恒元宛の領知目録に安志町とみえ、町場的様相を帯びていた。享保元年(1716)以降、安志藩陣屋が置かれていた。

集落の東に条里遺構が見られる。平安末期に加茂別雷社領安志荘が立荘され、分社安志 茂神社が創建された。地内字竜宮は竜神、才ノ元は才(塞)神の小祠、宮ノ谷は加茂明神社、市場は中世の市場であったこと、字当田は藤田とも書き遠田の当て字で遠い所、大栗の栗は刳の当て字で河岸がおおきく刳(えぐ)れていたこと、高良谷は谷に石が多いのによる地名。

教蓮寺境内にある御真影灰塚の銘文および由来書(教蓮寺文書)によると、天明6年(1786)5月4日に大火で民家の半数近くが焼失とある。

神社は賀茂神社。安志荘の総社で、安志谷12カ村の氏神三社の一社。慶長検地では畑2反が除地とされた。町方には天満宮・竜宮社・天満荒神三社があった。浄土真宗本願寺派円徳寺・教蓮寺のうち、前者は慶長16年に開基浄意が建立。後者は天文9年(1540)ない開基行順が建立。安志藩小笠原氏の菩提寺である臨済宗大徳寺派法性寺の墓地には藩主の二代長逵と五代長武の墓がある。安志藩が建立した真言宗醍醐光久寺は※国指定重要文化財の木造不動明王立像と絹本著色の迦諾伐蹉尊者(かなかばつさそんじゃ)像・注茶半托迦尊者(ちゅだばんだかそんじゃ)像の二幅を所蔵。前者は平安期、後者は南北朝期の作という。

明治6年洪化小学校・文化小学校設置。同9年仰化・洪化・文化などの各小学校を統合し、旧藩主邸に明倫小学校を設置。

光久寺蔵の文化財

■長野(ながの)

南流する安志川(現林田川)の両岸を占め、集落は右岸に立地する。地名は、水田地帯がかつて南北に細長い野であったことに由来する。奈良県斑鳩町の法隆寺が所蔵する文明11年(1479)8月10日の年紀銘をもつ食堂鰐口(わにぐち)銘に「播州宍粟郡安志荘之内 野村貴布禰社」とあり、この鰐口は安志荘野村所在の貴布禰(きぶね)神社につられていたものである。現在の安富町長野で林田川支流と安志川をのぶら河(ご)と俗称し、近世・近代の資料は安志川を野村川とする(旧宍粟郡役所文書など)。

現在長野には長野加茂神社が祀られているが、銘文からは元来京都上賀茂社の摂社である貴船神社(現京都市左京区)と同名の神社があったことがうかがえる。現在の林田川が水量の乏しい川であることから水神である貴船神社を勧請し、のちに社号を加茂神社と改めたのであろう。浄土宗本願寺派真光(しんこう)寺があり、天正9年(1581)の建立、開基は空心。真光寺山門は旧安志藩主邸表門。

長野加茂神社

※今回の発見

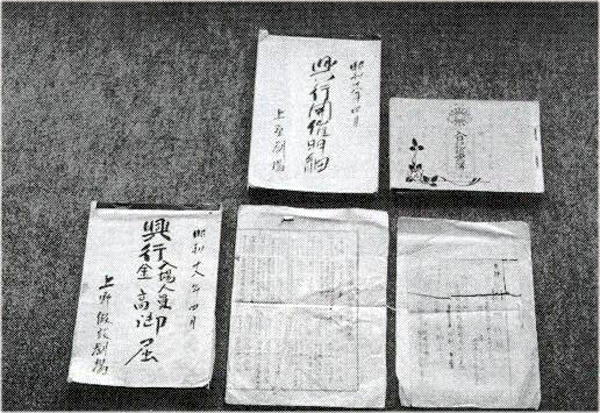

・安志の中心から、前之庄、山崎までの実測が伊能忠敬の測量記録に残る。山崎にその一行が来たときの古文書多数が庄屋宅から発見され、解読されている。

・長野加茂神社は、水量の少ない林田川に水神を祀る京都貴船神社を勧請したというつながりがあった。