「道の学問・心の学問」第四十七回(令和3年4月6日)

貝原益軒に学ぶ⑥

「つねの気象は、従容として不迫(せまらず)、此四時字を守るべし。」

(『楽訓』巻之上)

益軒は、年を重ねるに従って「心の柔軟性」とそれ故の「静謐」を身に付けて行った。

益軒は言う。「常に抱く心だては、従容として迫らないと言う四字(「従容不迫」)を守る事だ。従容とは、落ち着いて静かな事を言う。速く物事を為さねばならない忙しい時でも、心を平らかにし気を和みて、楽しみを失ってはならない。対処すべき物事が多くても心は静かでなければならない。心が静かで落ち着いていなければ誤る事が多い。他の人が自分に対して、如何に無情で無礼を働いても、怒って言葉を荒立て目を血走り、醜い気色を表して、心の楽しみを失う様な事があってはならない。つねに其の気象は従容不迫でならねばならない。」

同様の事を『大和俗訓』の中でも繰り返し諭している。

「対する事の難しい相手には愈々心を厚くして向き合わなければならない。為しがたい事を為さんとすれば、愈々緩やかに丁寧に事を運ばなければならない。急な物事に対しては愈々心静かに対処して行かねばならない。これ等は古人の言葉である。ある人が祐筆(書記)に文を書かせる事があり、急用の事だったが、静かに書く様に述べた。俗語の、急がば回れというのも同じ事である。」

「喜んだり怒っている時には、我慢して、何事もしてはならない。喜びも怒りも止んで常の心に戻ってから、物事は行わなければならない。」

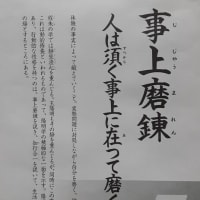

「人の中には、何の考えも無く非道な事を仕掛けたり言ってくる「横逆の人」が居るものだ。世の中に交われば必ずこの様な者が表れて来る。その度に必ず堪忍の工夫を為し、怒ったり憾んだりしてはならない。顔色や言葉に表してはならない。その時こそが、心を動かし性を忍んで気質を変化させ、心を磨いて学に進む時なのである。空しく過ごしてはならない。この様な時に、常に心掛けて、何事も忍ぶ事が出来る心の工夫を為さねばならない。」

無礼な者や非道の事に出会えば正義感の強い者ほど怒りが沸き立ってくる。それはそれで正しい。しかし、喜怒哀楽の情はともすれば独善や私情に流れ易くなる。それ故にこそ、沸き立つ情を一度平温に冷ましてから、対処すべき事に思いを巡らさねばならない。その為には日常生活に於ける「従容不迫」の心映えの工夫の積み重ねが不可欠である。それを益軒は生涯続けたのだと思う。益軒の前では、感情を露骨に表す人間はピエロの様な存在であり、山に向かって吠える様なものである。益軒は山の様な静けさを湛えた仁の人であった。

貝原益軒に学ぶ⑥

「つねの気象は、従容として不迫(せまらず)、此四時字を守るべし。」

(『楽訓』巻之上)

益軒は、年を重ねるに従って「心の柔軟性」とそれ故の「静謐」を身に付けて行った。

益軒は言う。「常に抱く心だては、従容として迫らないと言う四字(「従容不迫」)を守る事だ。従容とは、落ち着いて静かな事を言う。速く物事を為さねばならない忙しい時でも、心を平らかにし気を和みて、楽しみを失ってはならない。対処すべき物事が多くても心は静かでなければならない。心が静かで落ち着いていなければ誤る事が多い。他の人が自分に対して、如何に無情で無礼を働いても、怒って言葉を荒立て目を血走り、醜い気色を表して、心の楽しみを失う様な事があってはならない。つねに其の気象は従容不迫でならねばならない。」

同様の事を『大和俗訓』の中でも繰り返し諭している。

「対する事の難しい相手には愈々心を厚くして向き合わなければならない。為しがたい事を為さんとすれば、愈々緩やかに丁寧に事を運ばなければならない。急な物事に対しては愈々心静かに対処して行かねばならない。これ等は古人の言葉である。ある人が祐筆(書記)に文を書かせる事があり、急用の事だったが、静かに書く様に述べた。俗語の、急がば回れというのも同じ事である。」

「喜んだり怒っている時には、我慢して、何事もしてはならない。喜びも怒りも止んで常の心に戻ってから、物事は行わなければならない。」

「人の中には、何の考えも無く非道な事を仕掛けたり言ってくる「横逆の人」が居るものだ。世の中に交われば必ずこの様な者が表れて来る。その度に必ず堪忍の工夫を為し、怒ったり憾んだりしてはならない。顔色や言葉に表してはならない。その時こそが、心を動かし性を忍んで気質を変化させ、心を磨いて学に進む時なのである。空しく過ごしてはならない。この様な時に、常に心掛けて、何事も忍ぶ事が出来る心の工夫を為さねばならない。」

無礼な者や非道の事に出会えば正義感の強い者ほど怒りが沸き立ってくる。それはそれで正しい。しかし、喜怒哀楽の情はともすれば独善や私情に流れ易くなる。それ故にこそ、沸き立つ情を一度平温に冷ましてから、対処すべき事に思いを巡らさねばならない。その為には日常生活に於ける「従容不迫」の心映えの工夫の積み重ねが不可欠である。それを益軒は生涯続けたのだと思う。益軒の前では、感情を露骨に表す人間はピエロの様な存在であり、山に向かって吠える様なものである。益軒は山の様な静けさを湛えた仁の人であった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます