昨年、12月6日に行ったチョコレート展を遅ればせながら紹介します。

国立科学博物館でチョコレート展という企画の面白さにまず、座布団1枚です。

昨年の夏に開催された「元素の不思議」は科学博物館らしい企画と言えますが

チョコレートとは、意表を衝く企画で、見終わってもなるほどと合点のいくものでした。

ポスターのデザインも雰囲気満々で、誘蛾灯の役目を十分果たしています。 会期は2月24日までなのであと1か月。

会場の配置図です。 工夫した流れになっています。

博物館入口にある蒸気機関車とシロナガスクジラが、なんとチョコレートで。 展示終了後の処分が気になる・・・

挨拶を読むと、米国シカゴのフィールド博物館で開催されたものが原型だとわかります。 くやしいけど、こんな企画の発想は、やはり米国人だなと妙に納得。

さて、展示に入りますが、説明パネルが多いのは仕方がありません。 結構、読んで回ったので時間がかかりましたが、なるほどなるほどと勉強になりました。

カカオのイメージは、小さな木の実で、木をゆすって獲る・・・というものだったのですが全然違っていました。

カカオの実です。 ラグビーボールに似ている。

カカオが育つ環境。 熱帯雨林だ。

こんな感じで、実がなるんだ。

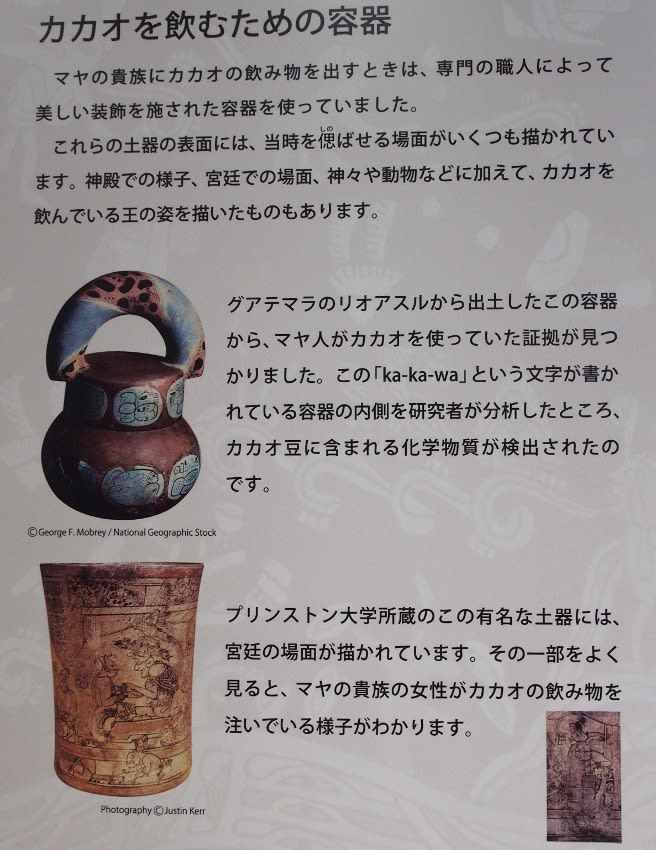

チョコレートの歴史です。 昔、カカオ豆はすりつぶしてつくる飲み物だった。

マヤ文明やアステカ文明のなかで、飲み物として広まった。

ここのコーナには、アステカやマヤの杯や皿など、独特のデザインの陶器が並んでいて、アート的には素晴らしいものでしたが、撮影禁止で撮れませんでした。

説明板をみると、ほとんどがレプリカでしたので撮影禁止は必要ないと思いますが。

カカオ豆は貴重なものだから通貨としての役割もあった。

そしてアステカ帝国がスペインに征服され、ヨーロッパにカカオ豆が渡っていく。

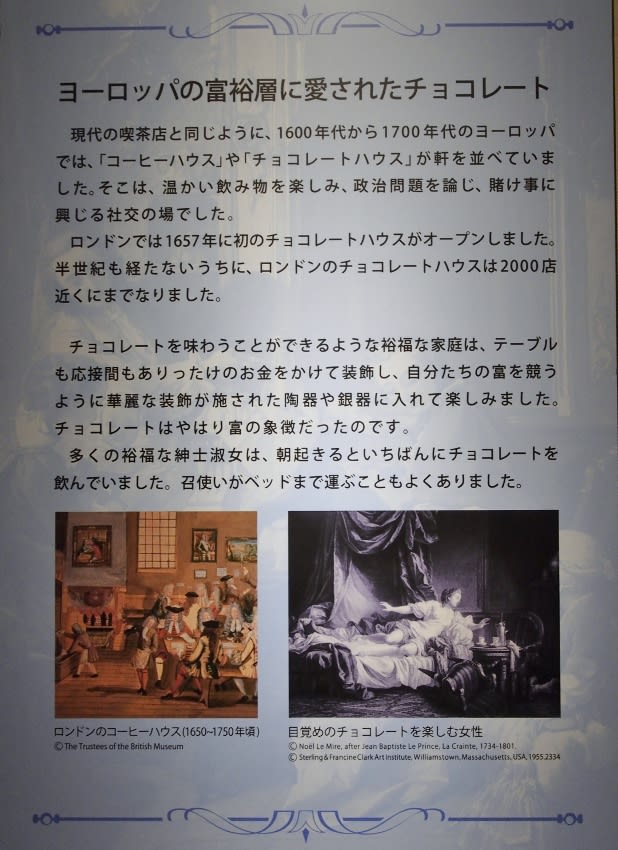

16,17世紀のヨーロッパではコーヒーとともにチョコレートが飲み物として富裕層にひろがっていった。

奴隷制とチョコレートの関係。 奴隷制度も活動家の地道な努力で廃止されたものなのだ。

絵になる工芸品が展示されていました。

当時のチョコレートハウスの様子。

きょうはここまでで、次はチョコレートカップなどのコレクションです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます