横山大観の「長江之巻」という水墨画を、昔、何かの本で見て、いい作品だなと思った記憶があった。 実物がここにあるとは知らなかったので、見て驚きました。 長い巻物の作品のため、写真で紹介するには、断片に分けた形になります。

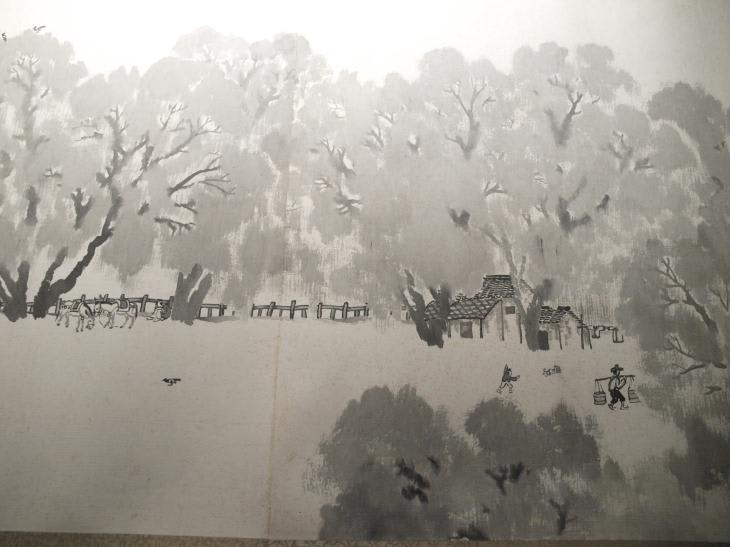

最初のところは山々が描かれているのですが、そこから人家が点在しだすところを撮っています。

長江に注ぐ小さな川に架かるアーチ橋と民家、人々、活き活きとした新鮮な感じがします。

生活風俗が面白い。 また樹の描きかたがいい。 細かい枝葉の描写はなしに大胆な墨の濃淡で表現するところは素晴らしい。

長江の岸辺の舟溜まり。 あえて陸と川の境界を濃淡で分けていない。 広大な長江を表現するにはなるほどと思った。

最後に、雨中の渡船。 飛ぶ鳥の配置が絶妙。 大観の素晴らしさがでた作品だと思う。

代わって、川合玉堂。 「月下擣衣」 さすがにうまい水墨画。

--------------------------------------

擣衣(とうい)を調べてみました。

擣衣=砧を打つ 麻や葛などで織られた固い布を柔らかくするため、衣を槌でつくことです。

洗濯する度に固さが戻ってしまう衣を打ち柔らげることは女性の大切な仕事の一つでした。稲刈りも済むと農作業もひと段落しますし、冬支度もしなければなりません。ですから秋の夜にはあちらこちらから砧を打つ、もの寂し気な音が聞こえてくるのでした。

砧打つ、という言葉には発想に一種の型があります。夜寒の秋の夜長にどこかで打ち続ける哀しい拍子の砧の音を、こちらも起き明かしてしみじみと聞いている、という定型的な叙情感がそれです。夫をどこかに旅立たせて孤閨を守る妻が思いを込めて打つ音は、怨嗟すら漂わせます。

--------------------------------------

以上のように砧には、深い情感が込められているようです。

今では、実感のない言葉になったせいか、この作品の砧はなぜかピンとこなかった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます