種の家系図(体系)と命名法を創ったリンネとその解読。という話

シナモン・ゼラニュウムのつぼみは、細い枝に上向きにつき

ツルとは言えないまでも、くびが長くくちばしを突き出しているようだ。

このつぼみが朝には開花し、上品なピンクの花が開いた。

センテッドゼラニュウムの中で一番香りが強く、

茶色に枯れた葉を摘むと、シナモンのいい香りがする。

枯れた葉の後から新しい葉が出てくるので、この枯葉摘みが楽しみになる。

自慢ではないが我が家の生ゴミは、結構いいニオイをしている。

乾燥させてお風呂に入れると良さそうだが、効能がよくわからないので、

知識がないゆえに危険なことになりかねないことにはまだ手を出さないようにしている。

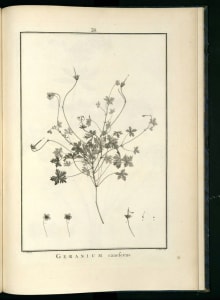

(写真) シナモン・ゼラニュウムの花とつぼみ

シナモン・ゼラニュウムの本名(学名)は?

ところで、

シナモンゼラニュウムの学名を調べると次のような名称にぶつかる。

1、Cinnamon Geranium

2、Pelargonium cv. Cinnamon Scented Geranium

3、Pelargonium 'Limoneum'

4、Pelargonium×Limoneum

1の「Cinnamon Geranium(シナモンゼラニュウム)」は流通名を表し、

普段はこれで十分だが、地方でしか通じない方言の可能性がある。

そこで、

日本全国或いは世界でも通じる共通語、それが学名で、

一つの植物に一つしかないことになっているはずだが、3つも出てきてしまった。

この原因を察するに、

どうも、ゼラニュウム特有の混乱と日本の流通事業者・園芸店の方言の使用と

学名に無頓着だという問題がありそうだ。

名付け親は、カール・フォン・リンネ(Carl von Linné、1707- 1778)

“一物一価”という一つの物には一つの値段というルールがあるが、

“一つの植物の種には一つの名前”というのがリンネが編み出した植物の学名だ。

そして、類似のものを家族、親戚などと区分けし植物を区分する体系が初めて作られた。

ゼラニウムという名前も、1753年リンネによってフウロソウ科の1属としてつけられた属名であり、

ディオスコリデスが使用した名前を採用した。

この学名の基本ルールは、「属名+種小名」であり、命名者を追加することもある。

リンネが提案した方式なので、「属名+種小名+L.」がかなりある。

「L.」は命名者リンネをあらわす。

学名の読み方

ディオスコリデス、リンネが使った“ゼラニュウム”は、今では使われない。

この理由は次回とし、現在の属名はPelargonium(ペラルゴニウム属)を使っている。

1.基本ルール :「属名+種小名+命名者」

2.園芸品種に関しての表記方法 :

①「属名+種小名 cv 園芸品種名」(cv=cultivar、園芸)

②「属名+種小名+‘園芸品種名’」

③「属名x種小名」(種間交雑)

ということなので、シナモン・ゼラニュウムについてみると

1、Cinnamon Geranium

2、Pelargonium cv. Cinnamon Scented Geranium

3、Pelargonium 'Limoneum'

4、Pelargonium×Limoneum

園芸品種であり‘Cinnamon Scented Geranium’なのか‘Limoneum’なのか

或いは、2種類あるのかよくわからない。

ゼラニュウム、オットいけない、ペラルゴニウムは混乱している。

次回最終回はこの混乱の原因を作ったフランスの植物学者の話です。

(センテッドゼラニュウムは残り一つですので・・・・)

(写真)シナモン・ゼラニュウムの花

シナモンゼラニュウム(Cinnamon geranium)

・フウロソウ科ベラルゴニューム属(和名テンジクアオイ)の耐寒性がない低木。

・学名はPelargonium cv、Cinnamon Scented Geraniumとしておく。

・原産地はアフリカ南部。

・日当たりの良いところ。夏場は涼しいところ。冬場は、耐寒性がないので、軒下か室内。

・乾燥気味で育て、乾いたらたっぷり水をあげる。梅雨の時期は雨のあたらない風通しの良いところで育てる。

・成長期の肥料切れに注意。

・開花期は、5月~初夏。上品なピンク系の小花が咲く。

・葉は、直径1cm程度の小さいモミジ型でシナモンの芳香を放つ。特に枯れ葉が強い芳香を放つ。

・花が終わった梅雨前または秋に10cm程度を残した強剪定をする。

・4~5年で株が老化するので春か秋に挿し木で増やす。