http://sports.blogmura.com/volley/

http://sports.blogmura.com/volley/

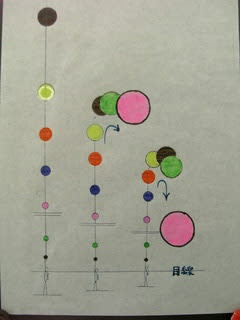

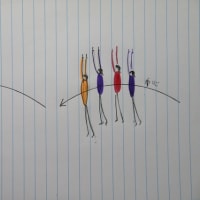

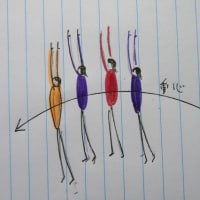

昨日の問題の解答です。この図のボールの色分けは昨日の記事に使用した図面のボールの弾道に対応させています。つまり●→●→●→●→●→●→●→●→●→●のようにボールは移動しています。 では、それぞれのレシーバーにとって、ボールの弾道がどのように見えるか考えてみましょう。

前(緑)のレシーバー

図の一番左のように、ボールは近づくにつれて大きく見えますが、弾道の頂点●を過ぎてもボールは上昇し続け、この後視線を動かさなかったら●まで見えた後、ボールは視界から消え、頭上を通過して後方の選手のところへ飛んで行くのですね。

真ん中(黄)のレシーバー

図面真ん中のとおり、実際の頂点●を過ぎてもボールは少し上昇し、ネットを少し過ぎたところで頂点を迎えたように見え、この位置に止まった状態でボールがぐんぐん自分に近づいてくるように見えます。このように見えたら自分のところへボールが飛んでくると認識し、●の位置に来た時アンダーでレシーブするということになります。

後ろ(ピンク)のレシーバー

図面の一番右のように、ボールは実際の頂点を過ぎ、ネットの上付近で上昇が止まり、そこから下降し始めます。この場合は自分より前にサーブのボールが来ると判断します。

こうやって見ると、ネット付近にボールがさしかかったころからネットを越えた直後くらいのところのボールの動き方で、レシーバーは

1 現在位置でボールを後方に見送るのか

2 現在位置でサーブレシーブをするのか

3 はたまた、前に突っ込んでサーブレシーブするのか

を判断することができるのです。そして、この見極めをするには、目線を上下させず、しっかりとボールの動きを見ることが大事なのです。

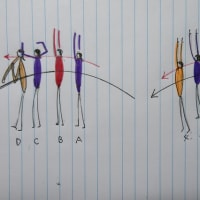

なお、この後の記事で説明しますが、私はサーブレシーブで大事なのは早くボールの下に行くことだというのはその通りだと思うのですが、その前にボールの落下個所を見極めることや立つ位置を考えることの大切さを指導しています。特に、下がりながらのサーブレシーブはしない方向でポジションをとらせていますので、このことについては、次の機会にお話しします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます