少子高齢化が急速に進む日本社会。英経済誌エコノミスト(The Economist)掲載の特集記事が、その経済の行く先を学術論文などから示す内容と話題を呼んでいます。画像は80歳以上限定で結成されたシニアサッカーチームの練習後打ち上げの様子。

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

筆者は過去の寄稿を通じて、経常収支や貿易収支で示される日本の対外経済の構造が大きな変化に直面していることを強調し、さらにその内訳を掘り下げることで「新たな外貨流出源」が顕在化しつつある近年の実情にも懸念を示してきた。

直近2022年度については、海外とのモノの取引状況を示す「貿易収支」が主に資源高の影響で18.0兆円の赤字。

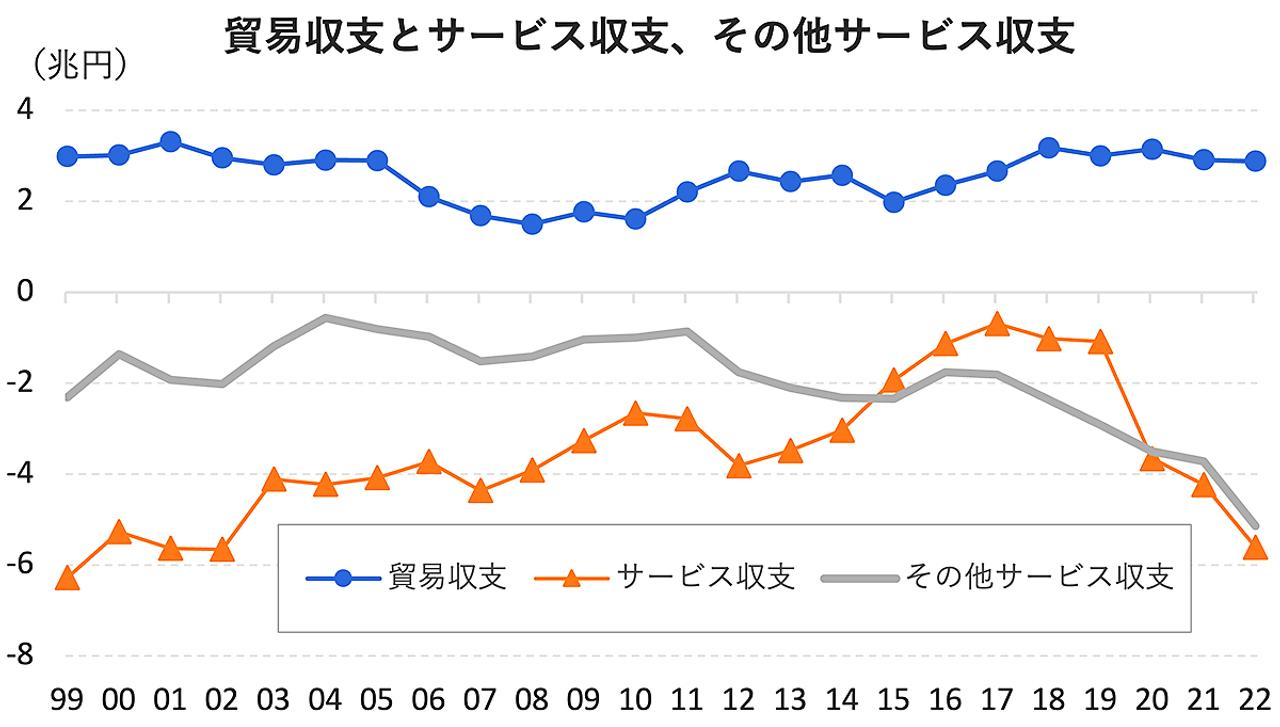

一方、海外とのサービスの取引状況を示す「サービス収支」は約5.3兆円の赤字。それを構成する「輸送」「旅行」「その他サービス」という3つの項目のうち、訪日外国人観光客(インバウンド)の回復が始まった「旅行」は1.4兆円の黒字だったものの、「その他サービス」が約5.8兆円と大幅赤字の要因になった。

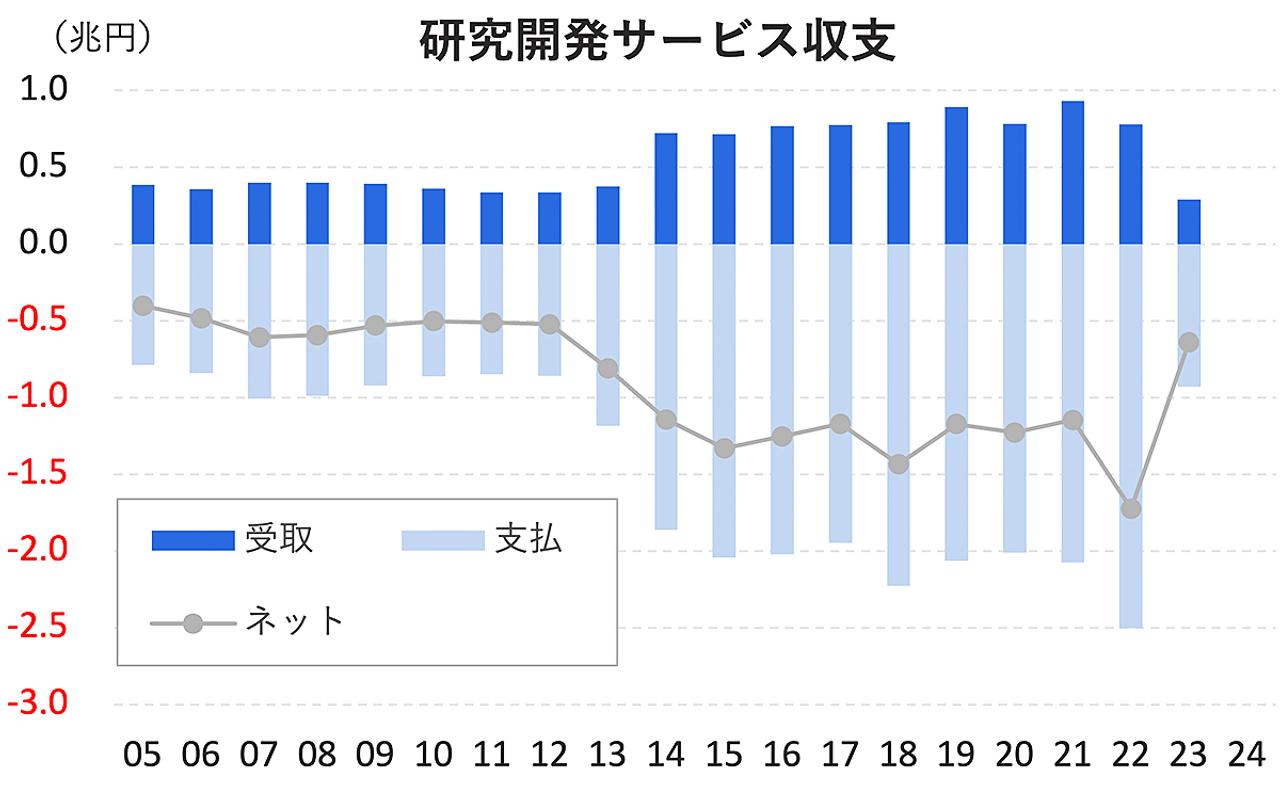

さらに、「その他サービス」の赤字内訳を見ると、主に海外の巨大IT企業が展開するクラウドサービスへの支払いが含まれる「通信・コンピュータ・情報サービス」が約1.6兆円、インターネット広告関連の支払いや外資系コンサルティング企業の本国への上納金が含まれる「専門・経営コンサルティングサービス」が約1.4兆円、さらに特許権や商標権などの売買が含まれる「研究開発サービス」が約1.2兆円の赤字だった。

端的に言って、デジタル、コンサル、研究開発の3分野が新たな赤字項目、すなわち外貨流出源として目立ち始めているのだ。

なお、デジタルの赤字が拡大している背景には、そもそも研究開発で後れを取っている事実がありそうだ。

下の【図表1】を見ると分かるように、2014年以降、海外からの「受取」が4000億円程度から8000億円程度に増えた一方で、「支払」も9000億円程度から2兆円程度へと増えており、研究開発サービスの収支赤字が拡大していることが分かる。

その理由は複数あるだろうが、日本企業が研究開発拠点を国内から海外にシフトする動きや、海外の企業や大学に研究開発そのものを外注する動きが含まれそうだ。

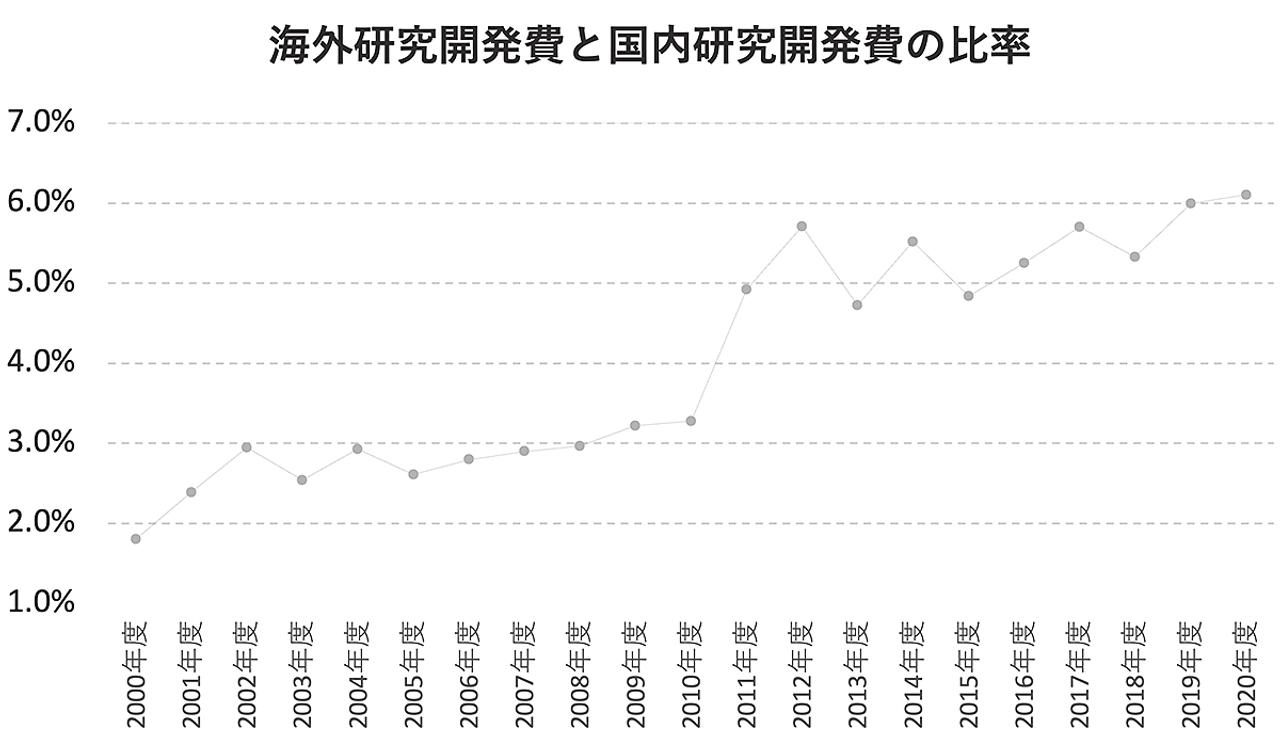

経済産業省『海外事業活動基本調査』を見ると、日本企業が海外での研究開発にかけるコストを徐々に積み増しているトレンドを確認できる【図表2】。

「思考停止(Brain freeze)」と海外からの指摘

さて、そのように研究開発サービスを通じた外貨流出が増加する状況の中で、2023年5月、英経済誌エコノミストが『It’s not just a fiscal fiasco: greying economies also innovate less(単なる財政のつまずきでは済まない:高齢化する経済はイノベーションをも衰退させる)』と題する特集記事を掲載した。

同記事は、経済の高齢化により財政的な負担が増すばかりか、革新的な技術が生まれにくくなる事実を懸念する内容だ。

日本に限らず、世界でも近い将来に人口減少が想定される中、革新的な技術が生まれなくなることで生産性が低下し、成長率も押し下げられるという。

10ページに及ぶこの特集記事には、日本に特定して言及する箇所も出てくる。

そこでは、イタリアとともに人口維持が難しくなる「出生率2.1以下」の国の実例として日本の名前が挙がり、岸田首相が1月23日の施政方針演説で「社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況に置かれている」と発言したことが紹介されている。

すでに述べたように、同記事の核心は「出生率が低下すること(≒人口動態が高齢化すること)でイノベーションが起こらなくなる」ことの問題で、世界経済全体がこれからその事態に直面する可能性があり、一部の国・地域ではすでにそれが始まっていることが、先行研究などとともに示されている。

国民が多かれ少なかれ実感している事実ながら、あらためて海外メディアから指摘されるとショックを受けるのは、すでに問題が顕在化している「一部の国」として日本が登場することだ。

記事中には、若い世代は「fluid intelligence(流動性知能)」を持ち、その能力を問題解決や新たなアイディアの創造に活かす一方、年老いた世代は「crystallised intelligence(結晶性知能)」を持ち、時間とともに蓄積されたものごとの仕組みに関する知識を活かすという、心理学から見た知能の加齢変化に関する言及がある。

いずれも人間が経済活動を行う上で重要な知性だが、イノベーションの創造を期待するに当たっては前者の「流動性知能」が重要であり、経済が高齢化するにつれてその能力が薄弱化するという。

イノベーションと年齢の関係性について、記事で紹介されている研究結果によれば、研究者の特許出願率は30代後半から40代前半でピークに達し、40代から50代にかけて緩やかに低下する傾向にある。

話を多少ややこしくしてしまうが、経済学の視点で考えると、イノベーションを通じて「全要素生産性(生産性)」が改善するからこそ、労働力や資本の投入が一定だとしても、高い成長率を実現できる。

逆に言えば、少子高齢化により労働力や資本が減少していく社会では、イノベーションによる生産性向上で成長(率)をテコ入れする必要が出てくるわけだが、少子高齢化が元凶となってイノベーションまで停滞してしまうのでは、日本にとっては取り付く島もない。

記事では「Brain freeze」と銘打たれた図表を通じ、日本がかつて知的財産権を武器に主導的役割を果たしていた複数の技術分野で、ことごとく失墜した実情が示されている(著作権の関係でここでは図表を掲載できず、ご了承いただきたい)。

図表およびそれに対応する本文は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の経済動向センター(CEP)による分析に基づくもので、ゲノム編集技術やブロックチェーン技術への日本の貢献がほぼゼロになったことや、水素貯蔵技術や自動運転技術、コンピュータビジョン技術については、アメリカや中国の後塵を拝する現状を指摘する。

「Brain freeze」は、図表が示すイノベーションの低迷という文脈に沿わせれば、「頭脳停止」や「頭脳流出」の訳語が相応に思うが、より一般的に「思考停止」と訳されることも多い。近年の日本経済・社会について頻繁(ひんぱん)に使われるフレーズでもある。

こうした頭脳流出なり思考停止なりの実態を知るだけでも日本の深刻な現状に頭を抱えたくなるが、記事ではさらに戦慄を覚える事実として、「少子高齢化社会に生きる若者は、そうではない社会に生きる若者に比べて起業する割合が低くなる」との研究結果まで紹介されている。

記事の指摘を踏まえると、スタートアップ支援を加速しようという岸田政権の取り組みそのものは正しいように思える。しかし同時に、日本の人口動態を見る限りすでに困難な、もっと言えば不可能に近いことに取り組もうとしているという冷静な視線も併せ持つ必要がありそうだ。

なお、岸田政権は「異次元の少子化対策」と銘打った政策パッケージも併走させ、それもイノベーション衰退を回避するための「合わせ技」としては間違っていないように思われる。

しかし、エコノミスト記事は、子供1人に高額の助成金(1人目8300ドル、2人目1万3000ドル)を支給するシンガポールの出生率が1.0にとどまっている事実を示した上で、「出生率低下を逆転させるために政府はほとんど無力」と、身も蓋もない結論を導き出している。

しつこい円安の背景にも少子高齢化

こうした少子高齢化に関する最新の議論を踏まえた上で、日本の国際収支の構造変化を見直すと、エコノミスト誌が「Brain freeze」と揶揄(やゆ)する日本の状況は、拡大する「サービス収支」ひいては「その他サービス収支」の赤字、冒頭で触れたその内訳の「研究開発サービス」の赤字と整合的であるように思える。

研究開発サービスの赤字拡大は、すでに述べたように「通信・コンピュータ・情報サービス」に代表されるデジタル関連の赤字とも無関係ではないだろうし、「専門・経営コンサルティングサービス」の赤字拡大とも関係が疑われ、問題を研究開発サービスだけに絞り込む発想は妥当とは言えない。

いずれにしても、2022年に5兆円の大台を突破した「その他サービス収支」の赤字は、日本のソフト面の競争力が劣化したことの結果と思われる。そして、エコノミスト誌が指摘するように、少子高齢化という根深い構造的な要因がそこにあるのだとしたら、日本経済は今後当面、上記のような分野からの外貨流出を甘受しなければならないことになる。

だとすれば、しつこい円安の要因も(外貨流出増という需給の変化から考えて)やはり少子高齢化に行き着くということだろうか。

米金利は2022年11月にピークアウトし、米連邦準備制度理事会(FRB)も利上げを一時停止するに至り(まだ年内2回の可能性が示唆されてはいるものの)、一部の識者が円安の主因と論じていた内外金利差は縮小の方向に向かっているが、ドル/円相場はじわじわと円安が進んでいる。

6月30日に一時145円台を再び突破したことで、円安の根深さを痛感している向きは多いだろう。

これまでは想像もしなかったような経路を通じて、日本から海外への外貨流出が進んでいる事実に、あらためて目を向けるべき時が来ているのではないか。

※寄稿は個人的見解であり、所属組織とは無関係です。