昨日、ランチに出かけた時、主人が帰り道で“五建ういろ”を買ってくれました。

以前、舞鶴から時々京都に来たときに、京都駅で、この“五建ういろ”を買って帰ったものでした。

京都に来てからは、これによく似たお菓子は食べましたが、“五建ういろ”そのものは、初めてです。久しぶりの味を美味しく頂きました。

包装紙のかかった状態から、順番に開けていった写真です。

普通のういろと抹茶味のういろです。

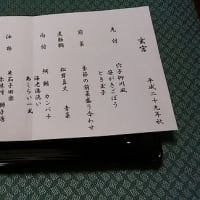

ういろって、どういう意味なのかなと栞を読んでみました。

五建ういろの由来

京名物五建ういろ

「ういろ」は元来、中国から伝来したものである。

外良(ういろ)の語源は、14世紀の半ば、中国の元朝の亡臣で礼部員外良、陳宗敬氏が山東半島から博多に渡来し、3年後、息子の大年(だいねん)が足利義満の招きで京都に移住。

一族が済んだ西洞院四条上ル辺りは「外良町」と呼ばれた。

父の官職名である外良(ういろ)の名を冠した清涼剤又、不老長生の妙薬として発売したのである。

菓子としての外良(ういろ)は、初めもち粉と黒砂糖を蒸して作られ、その形が薬の外良に似ている所から、外良餅と呼ばれた。

後に白砂糖が使われ、製法にも一層の工夫を凝らしたのが今日の「ういろ」で、ほどよく、あっさりとした甘みで評判が良く、京名物の一つに数えられている。

「五建ういろ」は安政年間、五条の建仁寺に六波羅蜜寺や清水寺、鳥辺野詣の客のため、竹藪を開いて茶店を構えたのがそもそもの始まりで、以来、4代目に当たるが、初代より引続き、外良(ういろ)専門の店として製法の味覚に懸命の努力を致しております。

(以上栞より)

以前、舞鶴から時々京都に来たときに、京都駅で、この“五建ういろ”を買って帰ったものでした。

京都に来てからは、これによく似たお菓子は食べましたが、“五建ういろ”そのものは、初めてです。久しぶりの味を美味しく頂きました。

包装紙のかかった状態から、順番に開けていった写真です。

普通のういろと抹茶味のういろです。

ういろって、どういう意味なのかなと栞を読んでみました。

五建ういろの由来

京名物五建ういろ

「ういろ」は元来、中国から伝来したものである。

外良(ういろ)の語源は、14世紀の半ば、中国の元朝の亡臣で礼部員外良、陳宗敬氏が山東半島から博多に渡来し、3年後、息子の大年(だいねん)が足利義満の招きで京都に移住。

一族が済んだ西洞院四条上ル辺りは「外良町」と呼ばれた。

父の官職名である外良(ういろ)の名を冠した清涼剤又、不老長生の妙薬として発売したのである。

菓子としての外良(ういろ)は、初めもち粉と黒砂糖を蒸して作られ、その形が薬の外良に似ている所から、外良餅と呼ばれた。

後に白砂糖が使われ、製法にも一層の工夫を凝らしたのが今日の「ういろ」で、ほどよく、あっさりとした甘みで評判が良く、京名物の一つに数えられている。

「五建ういろ」は安政年間、五条の建仁寺に六波羅蜜寺や清水寺、鳥辺野詣の客のため、竹藪を開いて茶店を構えたのがそもそもの始まりで、以来、4代目に当たるが、初代より引続き、外良(ういろ)専門の店として製法の味覚に懸命の努力を致しております。

(以上栞より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます