新築した建主さんからの

- 80年は持たせたい。

- 子から孫へ、できれば引き継いでもらいたい。

- それについては、きちんと計画的にメンテナンス等を行いたい。

- 設計者に関わってもらって、メンテナンスを行いたい。

との声に応えるべく、私たち3人の事務所のスタッフは時々の会議・作業を行っています。

時は今、国土交通省は住宅の長寿命化を提唱し、長期優良住宅普及促進事業や長期優良住宅先導的モデル事業を行っているが、同時に住宅履歴情報の整備も検討しています。

しかし・・・・・? なんだか・・・・変。

大事なことは住まいが長もちすることであり、住宅履歴情報はそのための補助であるはずのものが、なんだか履歴情報のための仕組みづくりを民間の会社を立ち上げるという方向に行っている。いつも思うけど、シックハウス法だの建築基準法改正だのと、建築に関わる法が頻繁に改正され、その度我々の住宅に関する仕事に刺激を与えられる。確かに良い刺激もあるが、なんでここまでするの?という無駄だ思う作業まで強いられることもある。本当のところ、何考えているのか?

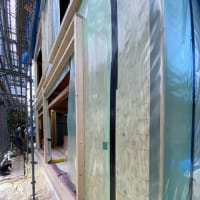

先に触れた建主さんの家は、多摩(東京)の森の木からできた家で、建主が住まいづくりの過程のほとんどに立会って出来上がった。多摩の森や多摩の製材所に足を運び、木に触れ、丸太を手に取り、大工さんの下小屋にも見に行き、現場をほぼ毎日見る(新築場所は既存住家の隣だった)。そんな状況から生まれた住まいを、大切にして住んでいこうという住まい手の自然な気持ちから前述のような要望が生まれ、そして私たち3人も建主さんと共通な思いで取り組もうとしている。

私たちが行っている作業の具体的なものは、点検・補修の周期表と、点検・補修チェックシートの作成です。既存のものを参考にしつつ、いろいろな工夫も加え必要なことは落さず網羅し、叩き台をつくり、そして建主さんと協議をするのです。

家によって、必要な項目は違ってきます。

このように、住む立場から発生した住宅履歴簿をまとめたいと思います。