今日は山友達5人で取立山登山・・・。

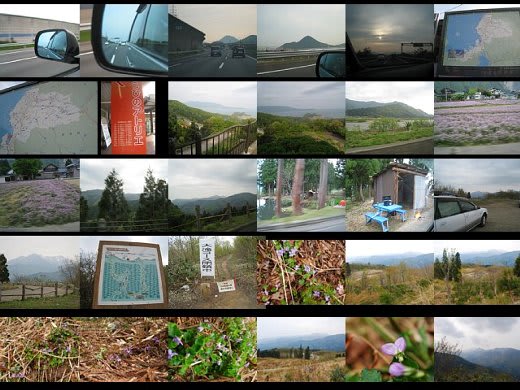

お天気のよい日雪の白山が見られるという。

水芭蕉が見られるかも・・・。

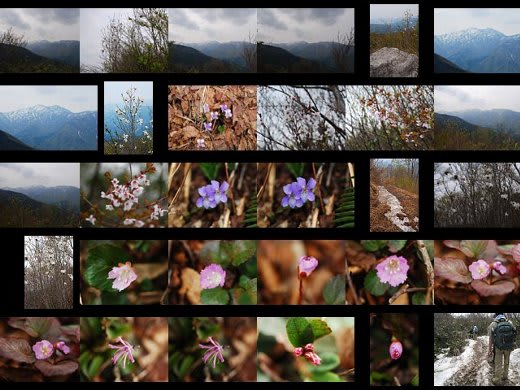

ムラサキヤシオ、コウジオウレン、コミヤマカタバミ、ツルキンバイが見られました、多分

少しだけ花の知識を・・・。

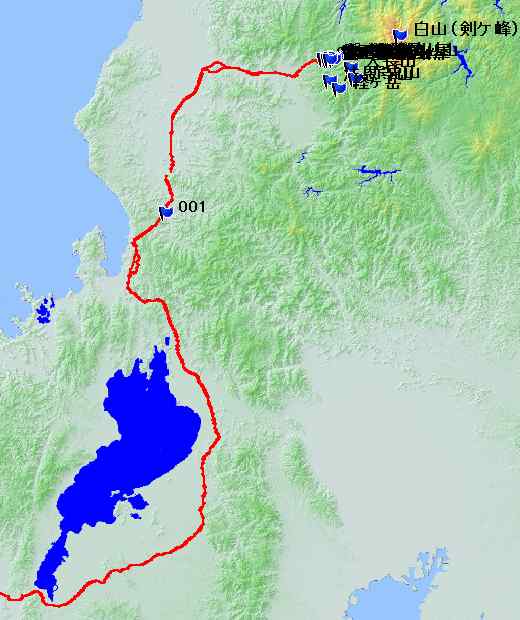

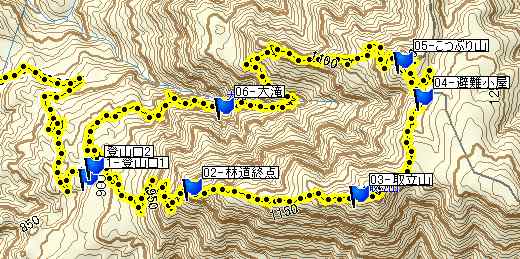

今日の軌跡

Google Map

Google Map 今日の軌跡

Google Map 今日の軌跡地図、航空写真、地形 切り替えOK

全区間データ、高度、距離、速度が見られます

「開始」をクリックで軌跡が動きます

登山口から登ろうとしたとき

時計と反対回りに取立山、こつぶり山、大滝と回る予定だったのですが・・・。

取立山まできたら真正面に雪をかぶった白山が・・・。

白山にはふーちゃんも随分前にいちど登った事がある。

このときはじめてブロッケン現象を見た。

一瞬の出来事。

カメラのシャッターを二回切った後消えてしまった。

少し休憩の後こつぶり山を目指す。

途中に水芭蕉の群生地があるという。

咲いていました。これからだなあ。

ショウジョウバカマが実に綺麗

イワナシを発見

先ほどからちっちゃい白い花があちこちに。

コウジオウレンという花かも・・・。

ショウジョウバカマと一緒に

こつぶり山で食事

今日は大滝コースは回れないとのことだったので引き返す。

ちょっと往復コースでは・・・。

と思いながら下山

少し下りたところで

「今から大滝コースの通行止を解除する」とのこと。

これ幸い、係りの方数人と一緒に大滝コースを下山

大滝

ツルキンバイが滝つぼに咲いている。

よかった。

コミヤマカタバミ

登る前から気になっていたムラサキヤシオという花

濃いピンクの花

多分これがそうだろう。

まだ蕾。一輪だけ咲きかけている。

今まで見たエンレイソウで一番綺麗だった。

京都西山、比良山でも見たけれども・・・。

スミレも綺麗だ。

オオタチツボスミレかも

もちろん帰りにお風呂

夜はリーダーの家で宴会

今日撮った写真を大型テレビのスクリーンでスライドショウ

飲めないくせにちょっと羽目をはずしてしまった。

酔っ払って帰宅。

いつもだったらきちんと整理してから寝るのだけれど

今日はバタンキュー。

宴会をしてくださったM×2さん、運転をしてくださったHさんありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

追

宴会の前にスーパーでお買い物・・・。

財布がな~い

カードとか免許証なども入っている。

警察とかカード会社に届けなくては!

宴会をやっている場合ではない。

散々探した挙句

車の大きなドアーポケットに入っていた。

ショルダーバックのチャックが開いていたから車から下りる時入ってしまったらしい。

助かった!!!

気をつけなくては・・・。

一瞬頭が真っ白になってしまった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今日のコンタクト

今日のコンタクト

今日の天気

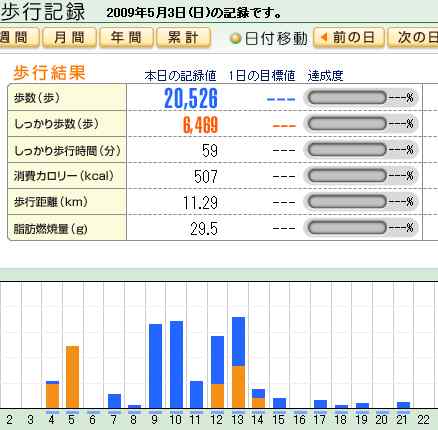

今日の歩行数は

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す ブログのうずもれた記事を発掘できるかも

ブログのうずもれた記事を発掘できるかも

しばらくはコンピュータでアップロード、ケイタイでコメントします

ケイタイからのアップロードは事実上無理だ

記事を書くのも難しいです。とっても貴重な花、場所を特定されても困るし。写真、軌跡はふーちゃんにとって必要不可欠。近日中には記事を…。

毎年5月15日前後ですか。やっぱりちょっと早かったですが見ることができました。北陸の山の花、とっても綺麗です。ショウジョウバカマも。

7日は雨が降りましたね。すでに遅かったのでは。3~4日の命とか。

取立山は15日前後によく出かけたので

懐かしく、拝見させて頂きました。

すみれやエンレイソウの花は同じ花なのに

北国の花は色が濃くて綺麗ですね!

ミズバショウも小さくこれからでしょうか・・

財布出てきてよかったよかった!

うっかりにミスにご用心ご用心~

それにしても今日は真夏並み、暑かったです。

8人で志明院ー薬師峠ー桟敷ー祖父谷峠ー石仏峠ー

医王谷ー魚谷峠ー松尾林道ー出合橋。

花音痴!クリンソウ草は医王谷林道の谷筋にも、

お目当ての「山シャク」見つけ大喜び! 私はルック

当番。稜線上からも白い「山シャク」見えました。

私は、城丹尾根上 北方の山「重畳と重なる山山」賞賛

されてる風景が大好き!

花に時間を取られ、予定コース変更は、 魚谷峠から松 尾林道経由 出合橋。ガイド・ブックでの 90分は

タイトです。

帰宅後 古い山log 調べ

魚谷峠からなら、kkg例会で21人が歩んだ、未だ林工事 中だった「オ梅谷」経由で岩屋橋 迄 1hー12m と

記録。遅かった 航海?先に立たず。 です。

山シャクの場所 公表は避けますガ、、、

閉鎖されていました。

こつぶり山から往復する予定だったけれど

運良く大滝へ

迂回することによって倍得をした気分でした。

この山

京都からの登山者が声を・・・。

一週間に二回大文字山へ登っていると言う