オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。

2022年6月18日(土)。

幌別川尻北チャシ。

オホーツク人のゆくえ 宇田川洋 東京大学総合研究博物館特別展展示図録(2002年)から

オホーツク文化という環オホーツク海古代文化の一つは、西暦10世紀頃の最盛期を過ぎると何故かその姿をかの地から消すことになる。同時代を一部共有していた擦文文化を担った擦文人(アイヌの直接の祖先)との関係はどうなっていたのであろうか。オホーツク文化の後にトビニタイ文化と呼ばれる文化が続いたが、それを考えることによってその辺りの問題を解く一つのヒントが得られると思うのである。そこで住居と土器を考えることによってオホーツク人のゆくえを探ってみたいと思う。

まず竪穴住居址をみておこう。擦文文化の竪穴は隅丸方形で、南東側の壁にカマドを設置し、中央部に地床炉をもつのが基本である。大きさは一辺が4〜10m位である。これに対して、オホーツク文化の竪穴は五角形ないし六角形で、コの字形の粘土貼り床をもち、石組み炉を有するのが基本である。大きさは長軸が10〜15mに及ぶ大型のものである。これらに対して、トビニタイ文化の竪穴は擦文文化の隅丸方形を踏襲し、オホーツク文化の石組み炉をもち、カマドや粘土貼り床は用いられないのが基本となっている。両者の融合がここに見られるのである。

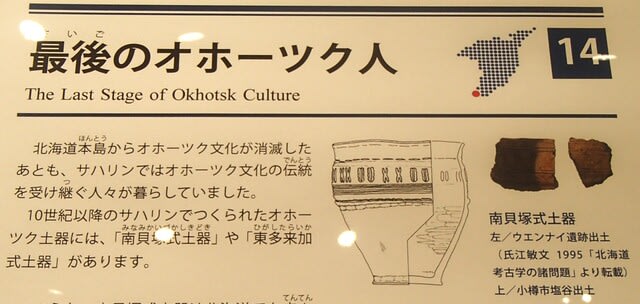

次いで土器群を見ていこう。最盛期の頃のオホーツク土器は、壷形で粘土紐の貼付文(ソーメン文)をもつものであった。同時代の擦文土器は、菱形ないし深鉢形で刻線文を施したものである。それらが融合あるいは接触したような新たな土器群が登場するのである。それをトビニタイ式土器群と呼んでいる。羅臼町トビニタイ遺跡出土資料を標識としているものである。

その特徴は、器形が底部を除いて擦文土器の器形を基本とし、文様としては擬縄貼付文や紐状貼付文(ソーメン文)、刻線文を施しているもので、完全に擦文土器とオホーツク土器の両方の特徴を合わせもつものである。

大井晴男は、斜里町オタモイ一遺跡や須藤遺跡のトビニタイ土器群と擦文土器に関して、「搬入された擦文土器」「模作された擦文土器」「融合型式(トビニタイ土器群)」が含まれていると言う。それらの混然とした土器群を製作した人間集団がトビニタイ文化を担った人たちであると述べる。

大西秀之は擦文土器の「模倣品」をより細かく分析して、トビニタイ土器群の集団は「接触・交流というレベルを超え、擦文文化集団との間に社会的なネットワークの一部を共有していた」とし、「こうした背景には、両集団を密接に結びつけるような関係、例えば婚姻や協業などが成立していた状況を仮定せざるをえない」とする。

このようにして、オホーツク文化を残した人たちはトビニタイ文化を残した人たちへと替わり、さらに擦文文化の人たちと接触し、言葉の壁を乗り越えて"同化"の道を辿ったのであろう。しかし、純粋なオホーツク人の生業はあくまで海を舞台とする海獣狩猟であり、擦文人は鮭鱒をメインとする漁労に主体をおいていたことを考えると、すべてのオホーツク人がトビニタイ文化を残した人となって擦文人の中に吸収されていったとは思えないのである。オホーツク人が謎の海洋民族と呼ばれる所以の一つでもある。

新岡武彦の足跡。