オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。

2022年6月18日(土)。

オホーツク「クマ祀り」の世界 宇田川洋 東京大学総合研究博物館特別展展示図録(2002年)から

オホーツク文化の竪穴住居社内に見られる祭壇としての骨塚には、多くの場合、クマの頭骨その他を祀ってあることで有名である。それは、他の時代の竪穴には決して見られない特別な習慣であり、それがクマの霊魂(あるいは霊的存在)を天の世界に送り返す儀礼と結びつき、さらに、後のアイヌ社会に普遍的な動物の「送り儀礼」(オプニレ=opunire送り届ける。ホプニレ=hopunire〜を起き上がらせる。"山で捕った動物"を神の国に送る)、そして究極的には、飼育した仔グマやシマフクロウを送る狭義のイオマンテ(iomante=物・それを送る)に継承されていく動物儀礼であるとしばしば指摘されている。

「クマ祀り」の時代的変遷あるいは目的などを紹介しておきたい。まず最初に、北海道アイヌなど近隣の諸族の間で行われてきた「仔グマ飼育型クマ送り」とはどのようなものかを説明しておこう。

■仔グマ飼育型クマ送りはいつから

広く北部ユーラシアから北アメリカに至る北方地域における北方諸族の問では、山猟でクマをしとめた場合にその場で解体し、頭骨をはじめとする骨をその場で天の世界に送り返す儀礼を行っている。これは「オプニレ型」と呼ばれる動物儀礼である。これに対して「オマンテ型」とされる儀礼は「仔グマ飼育型クマ送り」を指し、きわめて特殊なもので厳格な規律の中で行われる最高のスタイルの儀礼とされる。

母グマは冬ごもり中に仔グマを出産する。アイヌの人たちは、春先にその母グマを殺し、山でその送りを行い、仔グマを集落に連れ帰るのである。北海道の場合はその仔グマが二歳になった冬に—樺太(サハリン)の場合は三歳まで育てることがあるというが—、それを殺して送りを行うのである。それが「仔グマ飼育型クマ送り」であり、一般的にいうイオマンテ(イヨマンテ)である。このような特殊な狭義のイオマンテと同じオマンテ型の送り儀礼は、北海道アイヌ・樺太アイヌ・ニヴフ(ギリャーク)・ナナイ(ゴルド)・オロチ(自称ナーヌィ)・ウィルタ(オロッコ)・ネギダル(自称エルカンヴェイェニン)・ウリチ(オルチャ)といったアムール川の中〜下流域とサハリン・北海道という限定された地域で行われていることが知られている。

ではそのような仔グマ飼育型クマ送りはいつの頃から始まったのであろうか。さまざまな説があるが、手塚薫・池田貴夫は「先史時代のクマの飼育と近世・近現代の飼育型クマ送りにはその儀礼行為をとりまく環境や儀礼行為そのものの意義にも相違がある」としている。まさしくその通りであり、宇田川が「狭義のイオマンテ」と呼んだのも宇田川のいう「考古学からみたアイヌ文化複合体」の中で位置づけられるイオマンテすなわち「仔グマ飼育型クマ送り」なのである。

■動物の送り儀礼の条件と動物意匠遺物

ではここで、動物を「送る」という儀礼行為をどのようにして認定していったらよいのかを考えてみたい。

まとめてみると、時代を問わず動物の霊的存在を天上界に送り返す儀礼行為の認定条件は、(1)頭蓋骨の存在。(2)特定部位の集中。(3)限定種の集中。(4)頭骨の穿孔や焼骨の痕跡。(5)配列の痕跡。(6)遺構からの出土。(7)祭祀用具との共伴。(8)伝承・文献・地名に残る場所での出土。が挙げられることになるが、これらのうちの一つでもその認定条件になると考える。

以上のような認定条件で、北海道においては縄文時代から動物送りを行ってきた証拠が出ている。そのもっとも著名なものは、釧路市東釧路貝塚の縄文前期のイルカの頭骨を放射状に配置した例である。クマに関する縄文時代の明確な送り儀礼は未検出であるが、縄文晩期ないし続縄文文化の例として斜里町尾河台地遺跡四二号竪穴上層のものがある。石組みの中にクマの中手骨や中足骨などが数十片あり、焼けていたという。送りの条件を満たしているのでクマの送りがあったと考えてよいであろう。

擦文時代にはその末期の段階で羅臼町オタフク岩洞窟遺跡でクマ頭骨の集中がみられ、やはり山猟で得たクマの送り儀礼の存在を確認できる。

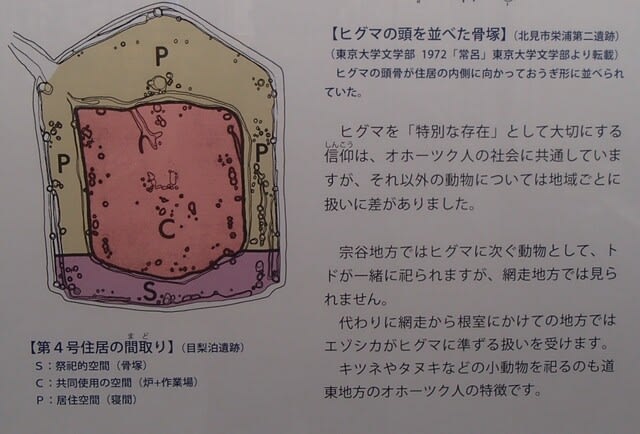

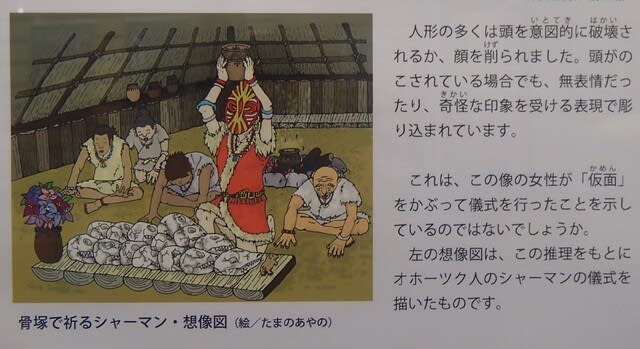

オホーツク文化においては、周知のように竪穴住居坑内での骨塚があり、多くはクマを祭壇状に飾っているので間違いなくクマ送り儀礼を伴っている。「クマ祀り」を行っていたのであろう。また最近の報道によれば、オホーツク文化の遺跡出土の150点のクロテンの頭部に穿孔が認められるのが約40点あるという。事実とすれば、かなりきちんとしたクロテン送り儀礼が存在したことになる。

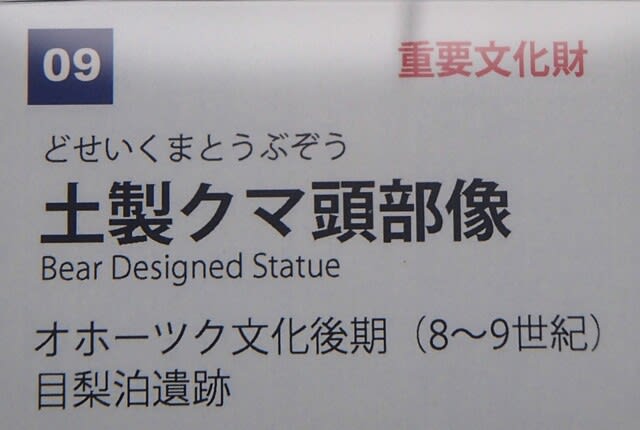

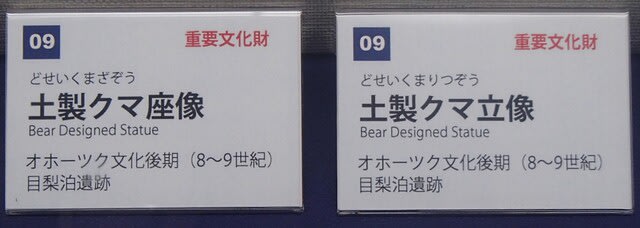

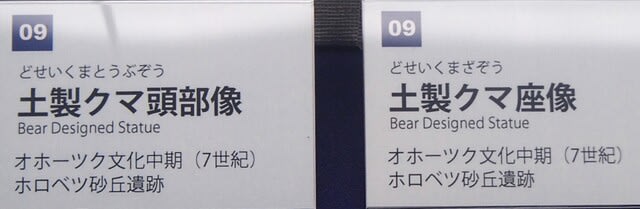

そして、オホーツク文化の場合にはクマを表現した動物意匠遺物が数多く出土している。常呂町栄浦第二遺跡七号竪穴出土のクマ頭部角器(鹿角製)は、権威の象徴としての指揮棒のような道具であったのかも知れない。

オホーツク人が動物信仰を重視していたことは、他の動物意匠遺物からも明白である。

■なぜそのような送りをしたのか

では、なぜそのような動物送り儀礼を行ったのであろうか。アイヌ社会のことを考えてみよう。

クマに関しては、その胆が和漢薬の原料として皮以上に重要な和人に対する輸出品であったことを天野哲也が指摘している。また、ワシやタカの羽が矢羽根として高価な商品価値があったことを菊池勇夫が説いている。大塚和義は、クマと同様に最高のコタンコロカムイ(集落を守る神)とされるシマフクロウについては、ワシやタカの羽以上に優れたもので、それを得るために飼育を行っていたであろうと考えている。さらにそのイオマンテは十七〜十八世紀頃に成立していたとの仮説を立てている。

これらをまとめて岸上伸啓は、「北海道のアイヌは、クマ、ワシやシマフクロウを飼育し、それを送る儀礼を行なっていた。この「飼い型」の送り儀礼の成立を考える上で、筆者が強調したいことは、飼い送られる動物の共通点は、和人社会との交易のなかで、それらは商品(交換)価値が高く、かつ飼育しうる動物であったことである。

筆者は、送り儀礼の思想大系は北方諸地域に広く分布するかなり起源的には古いものである一方で、その一亜型である「飼い型」の送り儀礼は、アイヌらの北方交易が進展していく中で成立したものであると主張したい」と説明している。このような状況が考古学上の「原アイヌ文化」の段階の後期頃(17〜18世紀頃)に成立していたことは考慮してよいのかもしれない。すなわち狭義のイオマンテの確立である。

では、オホーツク文化の骨塚で代表されるクマの頭骨送りはどう解釈したらよいのであろうか。とくに常呂町トコロチャシ跡遺跡オホーツク地点七号竪穴の外側骨塚の場合は、百頭を超えるクマ頭骨が祭壇状に積み重ねられた状態で出土している。毛皮交易の重要な物件であったことを意味しているのであろうか。オホーツク文化の場合には、ラッコの動物意匠やクロテンなどの小動物も出土しており、それらは毛皮としては最高の品である。これらも輸出用の毛皮交易品と考えてよいであろう。

このように考えてくると、すでに交易品の対象としてオホーツク文化の時代からクマなどの捕獲が行われ、その霊的存在を送る儀礼が確立していたことが理解できる。それはアイヌ社会の動物送り儀礼に継承されていったのであるが、現段階では擦文社会からの継承よりもインパクトがあったことであろうといえる。