オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。

2022年6月18日(土)。

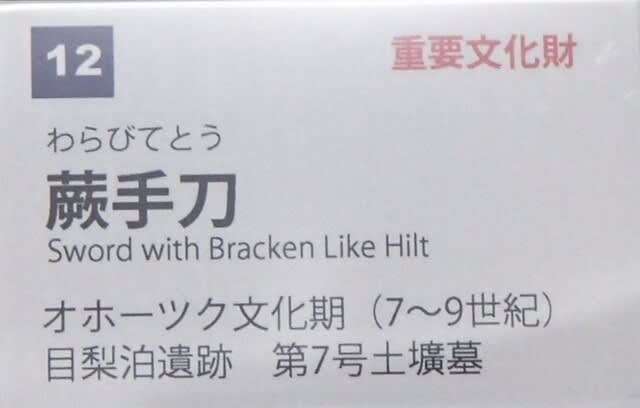

蕨手刀(わらびてとう)は、柄頭(つかがしら)の形状が蕨の巻いた形の曲線をもつ鉄製の刀で、奈良時代前後に盛行した刀の一種である。刀身と柄が一体につくりだされ(共鉄造り)、刀身は幅広く短いが、反りはあまりない。拵(こしらえ)は柄木を用いず、茎(なかご)に糸・樹皮などを直接巻いたあとに喰出鐔(はみだしつば)・鎺(はばき)をつけ、茎をそのまま柄とする特徴をもつ。鞘(さや)には木製のほかに革製のものもあったようであり、双脚か単脚の足金物(あしかなもの)がつく。

古墳時代、日本への馬の導入以降、片手で柄を握り振って切りつける馬上で使う刀として、馬の生産が盛んとなった東日本で生まれたと考えられる。

蝦夷(東北日本)は、騎馬および蕨手刀を取り入れ、彼ら伝統の弓術と組み合わせ、騎馬戦術を身につけた。また威力向上の改良を続け、刀は湾刀に近づいた。

和人は、伝統的な長い直刀を改良し、この高い威力の刀(および作製技術)を取り入れ、平安時代後期に日本刀を生むこととなった。

蕨手刀は、現在までおよそ280点ほどが日本全国で確認されており、その8割が北海道・東北地方から出土していることから蝦夷が好んで使っていたことは間違いないが、必ずしも蝦夷の独占物であったというわけではなく、全国に分布が広がっている。立鼓柄刀と同じく蕨手刀は蝦夷の古墳や遺跡に副葬され、蝦夷文化の特徴のひとつとなった。

西国の蕨手刀は蝦夷(俘囚)が移配にともなって携行したものとされてきたが、東国と西国では蕨手刀の型式に差がある。

蕨手刀が製作された時期は7世紀後半から9世紀にかけてのおよそ2世紀の間であり、ヤマト王権は権威の証として各地の豪族に装飾付大刀を与えることで影響力を行使しており、関連の深い蝦夷にも伝わったとされる。東北地方の古墳からは鉄製の装具を伴った蕨手刀の他、装飾付大刀、銀装の刀装具を伴った方頭大刀、朝鮮から伝わった獅子の柄頭など交易により入手した刀剣類も副葬品として出土している。