オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。

2022年6月18日(土)。

はしご。

ニシンのイチゴあえ。

カラフトマス。

オホーツク人の住まい 武田修 東京大学総合研究博物館特別展展示図録(2002年)から

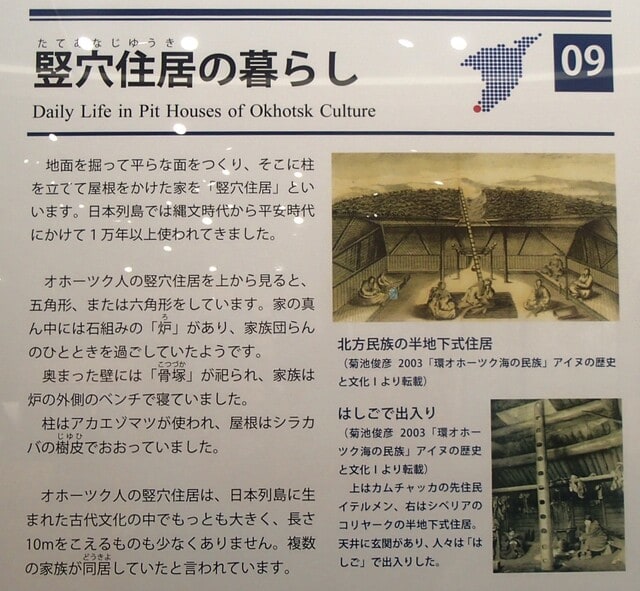

海洋・沿海漁労民的な民族とされるオホーツク人の主たる生業の場は海である。したがってその住まいをオホーツク海に近い台地や河口部の周辺に求めたのは必然的でもある。7世紀から11世紀にかけて展開した彼らの文化の中で特徴的なものの一つが住居である。

初期の頃は大型の長方形の形態であったが、8世紀から9世紀頃の隆盛期では亀甲状の五角形か六角形を呈する様になる。大きいものは長軸15mを越えるものも現われるなど極めて大型化する。この様な住居の大型化は生産基盤の確立・家族形態の変化が要因とされる。その大型住居もしだいに小型化の傾向をみせ、石囲み炉など一部は残るが、精神的側面をもつ骨塚は見られなくなる。この変化は擦文文化の接触・融合によりもたらされたものだが、異質な両文化が地域的なトビニタイ文化として受け継がれていくことに北方民族のダイナミズムがある。

オホーツク人の住居建設はまず地面を掘ることから開始される。掘りあげた土砂は外縁部に盛り上げられ、周堤を築く。周堤化することがより住居を深めることとなる。砂地に築かれた場合では、中央に位置する方形の石囲み炉を囲む様に粘土を「コ」字状に貼り付け土間とした。これは足元を安定させるためと考えられるものである。粘土は約3〜4cmほど厚く貼られている。粘土は近くの河床から採取、運搬したのであろう。通常、この土間からの遺物の出土は多くなく、共同のユーティリティスペースとされる空間である。

これに対して遺物が最も多く出土する区域がある。個人的な居住空間とされる場所である。土間と板壁の間の幅約1.2〜1.7mの場所である。基本的にはベッド、板敷きの二通りの方法が考えられる。ベッドには干し草や海獣・鹿などの毛皮が敷かれていたのであろう。

一方、最も特徴的な空間が祭祀的空間である。各種の動物骨が置かれる区域であり、入口の対面方向にある張りの弱い妻側にある。オホーツク文化を最も特徴づける「骨塚」と称する場所である。クマを最高位とした動物祭祀が行われた場所であり、クマ彫刻品が出土することもそれを裏付けている。

一般的にこの面の区域は角形を呈するものの土間は反して平行的である。したがってこの面の内部は広くなる。五角形の場合でも僅かであるが張り出しており、骨塚形成のため広い空間が必要されたと解釈できる。骨塚は動物祭祀という儀礼行為も大きな要素であるが、家族・集団の統率化の役割もあったのであろう。精神的背景の確立が骨塚形成と関連して六角形への住居変化をもたらしたと考えられる。

内部の建築構造はどうであったのだろうか。オホーツク文化の住居では長軸面に棟持柱をもつのが一般的であり、貼床の外側に主柱が配置されると考えられる。トコロチャシ跡遺跡7号竪穴の主柱では直径約10cmの小丸太7本を白樺樹皮で丸めて一組にしていることが判明した。

深く掘られた壁面は板材や丸太を並べ、自樺樹皮の内側に縦の板材を置き、さらにその内側の根もとには角材や丸太材を横に置き、丸太で支えているなど丁寧に建設されている。板壁の土面に接する部分にはやはり白樺樹皮をあてている。常呂川河口遺跡15号では屋根材に白樺樹皮が利用されており、樹皮は木釘で固定されていた。棟木から主柱、板壁上部の周堤に向かって垂木が密に配置された切妻式の建物であったと想像される。屋根には土がかぶせられたのであろう。地面を深く掘り、屋根に土をかぶせることは室内の暖房効果を高めることになり、北方地域の人々の生活の知恵である。

住居を考える場合問題となるのは入口である。オホーツク文化の場合張りの強い妻側、つまり「コ」字状に貼られた土間の開口部にあったものと推測される。

一方、カムチャダール、アリュートは天井に設けられた煙出し口に梯子をかけ出入りしていたとされ、ニブヒもクマ祭りに骨、イナウなどを出し入れする風習があったとされる。オホーツク文化では住居の規模と比較しても中央の炉だけでは充分な照明にはならない。炉の上部が煙出し口、明かりとりのために開口されていたと考えるのが妥当であろう。それを確認できる発掘資料はないが、民族誌的事例がその存在を物語っている様である。あるいは海岸コリヤーク同様に冬期間は天井から出入りし、夏期は側面の入口を利用していたとも考えられる。

住居を形作るこの様な構造材は周辺にある各種の樹木を利用している。常呂川河口遺跡15号では板壁材に針葉樹(モミ属・イチイ)を多く利用する。板状に割りやすい特質を熟知していたのである。他の構造材には硬い広葉樹(ハンノキ属・トネリコ属など)が見られる。屋根材等に用いる白樺樹皮は腐食に強いとされ、用途に応じた木材選択を行っている。

樹木の伐採、半割は鉄斧、磨製石斧、楔などが利用されたが、大型住居を建設するために周辺森林のかなりの樹木、樹皮が消費されたであろう。地面掘りから粘土の採取・運搬、樹木の伐採・運搬、組み立て・樹皮葺きは相当の労力を必要とした。大型住居の建設は長期間の定住を意図したものであり、それらの労力の背景には複数の家族、同一集団の存在がみえる。

■拡大家族の住居

オホーツク文化の住居は大型であるため複数家族が同居すると指摘されてきた。大井晴男は「血縁的につながるいくつかの核家族を含む、おそらく、三世代前後の、人間集団であった」と指摘し、さらに「一核家族——婚姻関係にある一対の男女とその未婚の子女——よりも大きい人間集団が同居していたことが考えられよう。」と説いているが実態は不明のままであった。

ところが常呂川河口遺跡15号竪穴からは特大6個、大型10個、中型13個、小型15個の44個体に及ぶ土器が出土した。それぞれの土器は数個がセットとなっている。

家族毎の占有空間は樹皮、毛皮などで仕切られていたと思われる。骨塚側で伏せられていた特大土器はこれらの家族の共有物であり、骨塚祭祀と関連するものと考えられる。

これらの要素から判断すると15号竪穴には血縁的な核家族が推定6家族、一家族4、5人としてもおそらく約20人以上が同居していたのであろう。

『環海異聞』には18世紀頃のアリュート族の住居内部について「それは穴ぐらであって、ここには暖かさ、煙、ときにはたまらないほどの熱さ、うす暗い灯火、裸の人々、貧しい食物、騒々しさ、醜行、悪臭などがある」と大人数が住む竪穴の様子を記述している。食物の貧しさは別として、オホーツク文化の竪穴でもこれと似た光景が展開されていたのであろう。