オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。

2022年6月18日(土)。

海に生きたオホーツク人 高橋健 東京大学総合研究博物館特別展展示図録(2002年)から

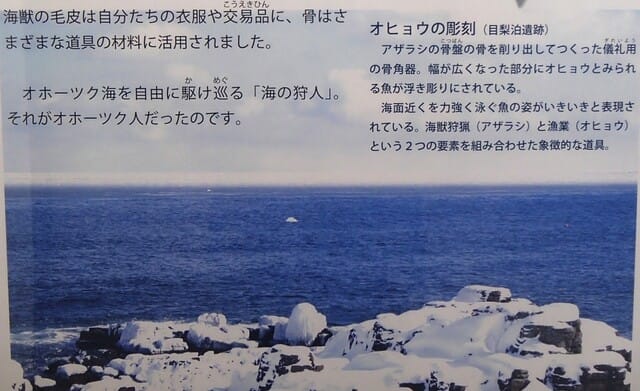

オホーツク人が海にかかわりの深い生活を送っていたことは、すでに昭和初期に名取によって、オホーツク文化の骨角器の内容、動物意匠遺物のモチーフ、遺跡の分布などから論じられていた。銛頭や骨鍬などの遺物が豊富であることから狩猟が盛んであったことを指摘し、動物意匠遺物のモチーフの比率から「海に二分、陸に一分」の関わりをもっていたと考え、さらに北海道におけるオホーツク文化の遺跡が沿岸部に偏在することから、オホーツク人が「魚撈本位の漂浪生活」を送っていたと推測している。

ここで根拠の一つとされた動物意匠遺物はその後著しく資料が増加しており、宇田川による集成では北海道のオホーツク文化のものとして142例が挙げられている。その内訳はかつてとはやや異なり、クマが半分以上を占める一方で、海獣は二割強、魚は3.5%に留まっている。現在ではこれらのモチーフはオホーツク文化の生業よりむしろその動物信仰と結びつけて考えられているため、この比率を単純に生業の比重を反映したものとみなすことはできないが、これらの動物意匠遺物の内容からは、やはりオホーツク人と海との深いかかわりをうかがうことができる。

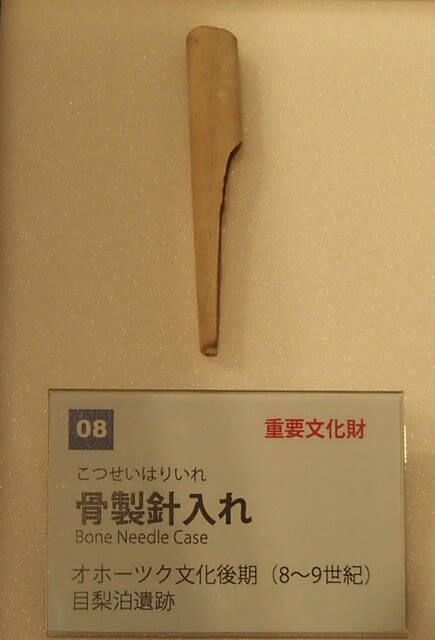

例えば、サーフィンをするクジラの様々な動きを描き出した利尻島亦稚遺跡出土のトナカイ角彫刻にみられるような写実的な動物意匠は、北方民族に共通するものであり、北方地域の厳しい自然の中で狩猟生活を行うことで養われた観察力を反映したものだとされている。また、動物意匠遺物の中には狩猟・漁撈の場面そのものが描かれた資料もいくつかみられる。例えば、根室弁天島遺跡や樺太鈴谷貝塚出土の鳥管骨製の針入れには、人間の乗った船とクジラの線刻がみられ、両者が銛縄を表したとみられる線でつながれていることから、銛による捕鯨の場面を描いたものだとされている。オホーツク人が寄りクジラの利用に留まらず、船からの銛猟による積極的な捕鯨を行っていたことを示しているといえよう。

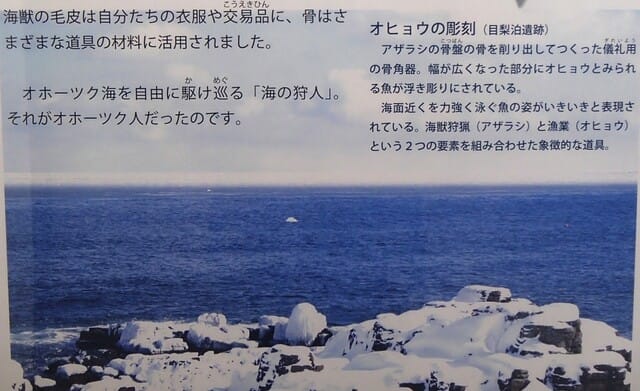

また1960年代以降進展した動物考古学的研究も、オホーツク人と海とのかかわりを裏付けている。動物遺存体(遺跡から出土する骨や貝殻など)を研究することによって、直接的にオホーツク文化の生業活動の内容に迫ることができる。西本は礼文島香深井A遺跡において、動物群ごとの可食部分の総カロリーによる比較を行い、海獣類は主要な生業の一つではあったものの、供給する肉量という点においては魚類が圧倒的に重要だったことを指摘した。ただし、海獣狩猟は燃料としての皮下脂肪や皮革・骨製品の原材を獲得する役割をもっていたことにも注意が必要だとしている。いずれにせよ、漁撈と海獣狩猟という海における生業が、オホーツク人の生活において非常に重要な位置を占めていたことは間違いない。

続いて、オホーツク文化の特徴的な狩猟・漁撈具として、銛頭、釣針、石錘についてみていきたい。銛頭と釣針は主に鹿角や海獣骨で製作された。これは、骨や角が比較的加工がしやすくかつ丈夫であるという特質をもち、銛頭や釣針のようなある程度複雑な形態を要求される利器の製作に適しているためである。質量ともに非常に豊富なことで知られるオホーツク文化の骨角器の中でも、銛頭と釣針は代表的な器種となっている。

水域での狩猟においては、獲物を倒すこととともに、倒した獲物を回収することが非常に重要である。したがって狩猟具もそのために工夫されることになる。例えばヤスにカエリをつけることもそのような工夫の一つであるが、カエリによって獲物の体内から抜けにくくなっても、獲物が大きい場合などには、強い力が加わるので先端部が柄から外れてしまったり、柄が負荷に耐えられず破損することがある。そこでこれをふせぐために先端部が柄から簡単に外れるようにし、先端部に結びつけた縄によって獲物を確保する道具が銛である。したがって、銛は海獣や大形魚類などを対象にして用いられたと考えられることが多い。一般に銛は、先端部の銛頭、銛頭をつなぎとめる縄、柄、柄の先端に装着される中柄などの部品からなるが、木や皮などの有機質で作られたと考えられる柄や縄はオホーツク文化期の遺跡から出土した例はない。また中柄についても出土例がないので、木で作られていたか、もしくは用いられていなかった可能性もある。

オホーツク文化の骨角製釣針は、縄文・続縄文文化のものと比較して、20cmを超えることもあり非常に大形であること、基本的に結合式釣針であること、鹿角ではなく海獣の肋骨や尺骨、鯨骨などを素材として主に利用することを特徴とする。

それではこれらの釣針の対象となった魚は何であったのだろうか。香深井A遺跡において、釣針と魚類の出土量の関係が考察されている。まず釣針の大きさから、「マダラ・カジカ・ヒラメ・ネズミザメ等の、口の大きな、大型の魚種」が使用可能な対象として想定されている。

オホーツク文化の石錘(石製のおもり)は、縄文時代早期以降の北海道に多くみられる打ち欠き石錘と比較すると、非常に大形であることが特徴である。紐掛けのために孔をあけるか溝をめぐらせるかによって、有孔石錘と有溝石錘の二種が存在する。

石錘の用途としては、網漁や釣漁のおもり、船のいかりなどが想定され、機能的には石錘の大きさや重さなどの属性が重要であることが指摘されている。オホーツク文化の有孔石錘によく似た大きさ・形状の石錘が、礼文島では比較的最近まで延縄漁やニシン刺し網漁に用いられていたという。大形のものはニシン刺し網漁に、小形のものはタコのイサリ漁に用いたとの話もある。オホーツク文化の石錘についても、漁撈に用いられたおもりであったと考えてよいだろう。

最後に海での活動には欠かせない船について触れておこう。北方民族の用いる船としては丸木船の他に板張船、板綴船、皮船、樹皮船などがある。これまでのところオホーツク文化の船そのものが遺跡から出土した例はないが、船を模したと考えられる製品がいくつかある。

前途した弁天島遺跡と鈴谷貝塚出土の針入れにみられる線刻では、船の上に短い縦線が描かれており、人間を表したものだと考えられている。そうだとすれば、それぞれ七〜九人乗りであり、オホーツク文化には少なくとも数人から十人程度が乗れる大きさの船が存在したと推測される。