中山道を進み行くなかで気が付いたことの一つは、街道と交差する用水路や川が多いことだ。水は左手から右手へ。即ち西の山側から東の関東平野へと流れ来ていた。川にはひときわ愛着を感じる私は暫し立ち止まって流れを眺めることが多かった。ここまでに、既に神田川・石神井川・新河岸川・荒川・菖蒲川を越え来ていた。(写真:笹目用水)

中山道を進み行くなかで気が付いたことの一つは、街道と交差する用水路や川が多いことだ。水は左手から右手へ。即ち西の山側から東の関東平野へと流れ来ていた。川にはひときわ愛着を感じる私は暫し立ち止まって流れを眺めることが多かった。ここまでに、既に神田川・石神井川・新河岸川・荒川・菖蒲川を越え来ていた。(写真:笹目用水) 蕨宿を後にして最初に越えたのが見沼代用水分流の笹目用水。見沼代用水は日本三大農業用水と言われるほど有名だが、笹目用水は全く知らなかった。その上に架かる橋が境橋。江戸時代中頃までは木製であったが、1797(寛政9)年に蕨宿の池上氏が中心になり石製の橋を完成させた、と標識に書かれていた。荒川に比較すれば極細の用水だが、架かる橋にしても流路にしても、先人の苦労が偲ばれた。この橋はかつては蕨宿と辻村の境であったが故の命名。今は蕨市とさいたま市の境界。兎も角、ここでさいたま市に入った。(写真:境橋碑)

蕨宿を後にして最初に越えたのが見沼代用水分流の笹目用水。見沼代用水は日本三大農業用水と言われるほど有名だが、笹目用水は全く知らなかった。その上に架かる橋が境橋。江戸時代中頃までは木製であったが、1797(寛政9)年に蕨宿の池上氏が中心になり石製の橋を完成させた、と標識に書かれていた。荒川に比較すれば極細の用水だが、架かる橋にしても流路にしても、先人の苦労が偲ばれた。この橋はかつては蕨宿と辻村の境であったが故の命名。今は蕨市とさいたま市の境界。兎も角、ここでさいたま市に入った。(写真:境橋碑)

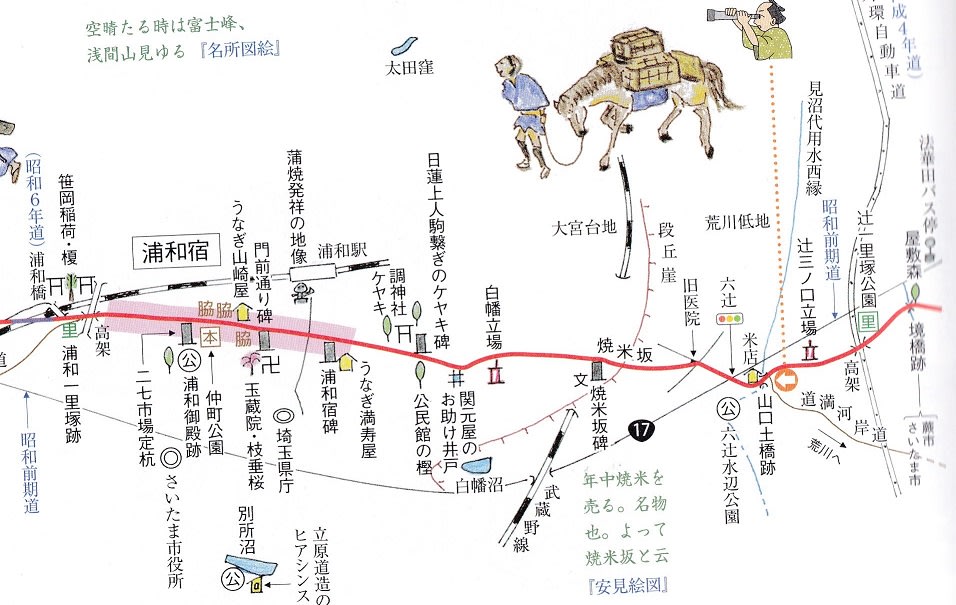

更に進んで行くと緩やかな坂が見えて来た。焼米坂と名付けられた坂で、碑が建てられている。『安見絵図』には「年中焼米を売る。名物也。よって焼米坂と云う」とあるとか。ここからが大宮台地で段丘崖も見ることができた。(写真:焼米坂碑)

更に進んで行くと緩やかな坂が見えて来た。焼米坂と名付けられた坂で、碑が建てられている。『安見絵図』には「年中焼米を売る。名物也。よって焼米坂と云う」とあるとか。ここからが大宮台地で段丘崖も見ることができた。(写真:焼米坂碑)

(『安見絵図』とは何か?私は知らない。『浪漫の旅』そのままの引用文だが今後調べてみたいことの一つ)

『浪漫の旅』には沿道のポイントとなる詳細な情報が書き込まれている。一番多いのが神社仏閣。そこを目指して進んでいくのだが、どこの神社も、大きな樹が目印となって、遥か遠くから見渡せた。焼米坂の辺りで足に豆が出来てしまい、足底が痛み始め、歩くのが辛くなってきた。そんな時に前方に大きな樹が見えてとホットした。それは「調神社」傍の巨木ケヤキだった。 この「調(つき)神社」でも珍しいものを発見した。狛犬の代わりに鎮座するのが兎。奈良の昔、ここには東山道経由の御調物を納める倉があり、武蔵国が東海道に編入された奈良時代後期(771年)に神社に変わった。調を搬入する妨げになるため鳥居がなく、神社名“調”が月や槻(つき)に通じることから兎を神使として置き、松に代えて欅を植えているそうな。

この「調(つき)神社」でも珍しいものを発見した。狛犬の代わりに鎮座するのが兎。奈良の昔、ここには東山道経由の御調物を納める倉があり、武蔵国が東海道に編入された奈良時代後期(771年)に神社に変わった。調を搬入する妨げになるため鳥居がなく、神社名“調”が月や槻(つき)に通じることから兎を神使として置き、松に代えて欅を植えているそうな。

調神社を抜けると浦和宿。ネオンがちらちら見え始め、今日の歩みはここが終点。(写真:狛兎)

ここまで歩けたことを浦和駅前の赤提灯で乾杯した後、3人とも帰宅の途についったのでありました。

(巨木ケヤキ) (鳥居はないのでした)

(境内にもうさちゃん)